DRAMをどう使うか? ――性能の改善技術とその性能を生かす選択方法

●高速化はさまざまな課題と対策を生む

メモリのデータ転送速度については,世代交替ごとにほぼ2倍になる傾向があります.SDR SDRAMが66Mbps~133Mbps,DDR-I SDRAMが200Mbps~333Mbpsに対応してきました.次世代のDDR-II SDRAMでは400Mbps~667Mbpsの領域を, DDR-III SDRAMでは800Mbps~1,333Mbpsの領域をカバーしようとしています.

1)消費電力と発熱

高速化に伴う問題の一つは,データ出力部の消費電力です.データが反転する周波数(最大データ転送速度)をF,充放電に関与する領域の容量をC,充放電の電圧振幅をV とすると,データ出力部の消費電力PはP=CV2F という関係式で得られます.消費電力一定という要求のもとでF を2倍にするには,V を約70%に抑える必要があります(C は削減困難である).

SDRAMの電源電圧は,SDR(3.3V)→DDR-I(2.5V)→DDR-II(1.8V)→DDR-III(1.5Vまたは1.2V)というように,世代が代わるたびに電源電圧が前世代の約70%となっており,消費電力一定の要請にこたえています(図7).システムの小型化と大容量化は,システムの熱設計の精度向上を必要としており,筆者ら(エルピーダメモリ)のようなDRAM供給企業もメモリ・モジュールの表面温度と風速の関係といったシミュレーションで,顧客との協業を行っています(図8).

〔図7〕DRAM入出力部の消費電力

入出力仕様が決まると,入出力部の消費電力も決まる.データ転送速度と消費電力は比例関係.消費電力を下げるにはVDDQを低くすることが効果的である.

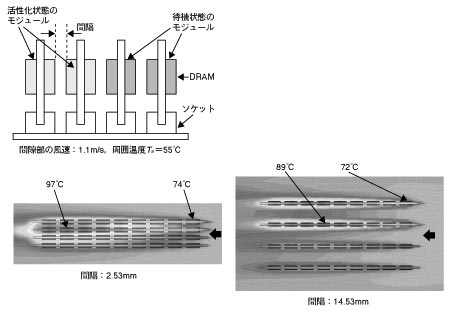

〔図8〕モジュール実装間隔と表面温度の関係のシミュレーション例

システム開発に際しては,電気的特性の評価に加えて熱的な要素についても精度の良い事前評価が必要となってきている.ここで示したのは,風速一定の条件でモジュール間隔が表面温度に与える影響のシミュレーション結果である.このような熱解析は,高速・大容量メモリ・システムの設計にますます必要となってきている.