DRAMをどう使うか? ――性能の改善技術とその性能を生かす選択方法

2)携帯電話,ディジカメなどのディジタル家電市場

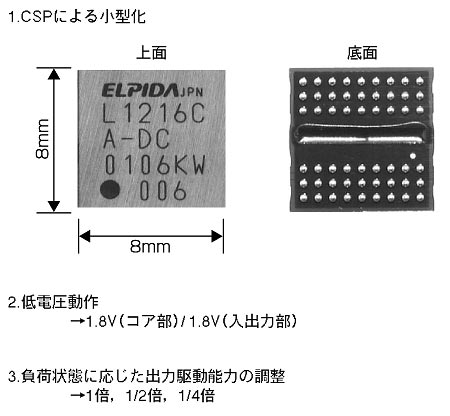

ディジタル・コンシューマ市場は,現在,急成長をみせているDRAM市場です.ここでは標準化よりもシステムとの親和性が重要です.そのため,多様なDRAMのバリエーションが存在する点が特徴です.屋外での使用を前提に動作温度を拡張したものや,バッテリの寿命延長を目的として待機時電流を大幅に削減する機能を備えたものなどが開発されています.実装面積(あるいは実装体積)の最小化を図るため,CSP(chip size package)の採用はもちろんのこと,マルチチップ・モジュール化(ほかのLSIとの積層化など)を目指すものもあります(図5).

ディジタル・コンシューマ機器向けのメモリ・システムの総容量は情報処理機器用よりも小さいものが多く,1~2個のDRAMで十分です.そのため,メモリ・バス幅との整合性から,DRAMの構成は×32(32ビット幅)や×16(16ビット幅)が中心となります.また,ゲーム機器などの超高速画像処理向けとして,まったくのカスタム設計品のDRAMが使われる場合もあります.

〔図5〕128Mビットのモバイル機器用DRAM

1.8Vの低電圧動作を可能としたLP(Low Power)SDRAM.実装面積を最小にするため,8mm×8mmの54ピンFBGA(fine pitch ball grid array)のCSP(chip size package)を採用.動作電流を低減する各種機能(PASR,Deep Power Down,TCSRなど.詳細は後述)や動作温度の拡張(-25℃~+85℃)に対応している.Mobile RAMと呼ばれるエルピーダメモリの製品.

3)ルータ,LANスイッチなどの通信・ネットワーク市場

通信インフラ市場では高速性がもっとも重要です.そのため,次世代DRAMへの移行は情報処理機器市場よりも早くなります.また,JEDEC規格に準拠していない製品の採用についても寛容であり,この市場向けにはユニークな高速DRAM製品群が開発されています.

4)FA機器市場

測定装置などのFA機器は,やや保守的なDRAM採用動向となっています.つまり,最新の製品よりもある程度成熟した製品が使われる傾向にあります.