キャリア・パスをイメージしてスキル・アップを図ろう ――楽しくしごとをして人生を有意義に過ごす

● 典型的なキャリア,プログラマからコンサルタントへ

最初はプログラムを作る方法を勉強し,部分的なプログラミングを担当します.そこでソフトウェア全体の作りかたを学びます.数年経つと,顧客と打ち合わせをしてその結果を若い仲間に割り振るしごとに就きます.いくつかのシステム開発を経験した後は,状況によりパスは分岐します.開発を継続する場合もあれば,職場全体で使う共通プログラムを作る役に就く人,テストを設計・実行する担当者になる人など,全体をある程度知らないとできないしごとを担当します.ここまでで数年かかります.そして,プロジェクト全体を管理したり,特定の業務の専門家(スペシャリスト)になるわけです.この「専門家」になるには,開発チームの中で「この問題なら彼がいちばん」と言われるくらいになっている必要があります(コラム「製品開発の過程」を参照).

こうして10年以上の経験を積むと,次はビジネス(事業)寄りのしごとをする人が増えてきます.中には,会社を出て自分の会社を立ち上げる人もいます.また,難易度の高い設計のための専門チームを置いている会社では,アーキテクトとして汎用性の高いソフトウェアや,突出した性能を持つソフトウェアを開発する任務に就く場合もあります.

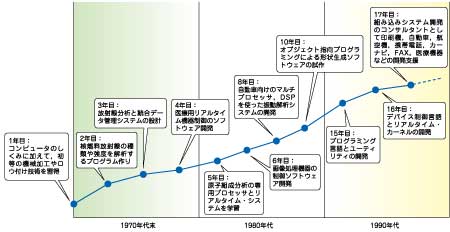

参考までに,筆者のメカトロニクス・システム開発と関連するキャリアを図5に示します.これを見ると,1年目を例外として,前述した例と同じ傾向であることが読み取れます.最初は情報処理的なプログラマのしごとから始まって,徐々にエレクトロニクスやメカニクスを含めたしごとへと範囲が拡大しています.そして10年目くらいからは,汎用性の高いソフトウェアの開発を行い,コンサルタント稼業に手を出すという流れです.この後も履歴は続くのですが,それは本誌の範囲ではありませんので省きます(コラム「30歳定年説――それでもシーラカンスは生き残った」を参照).

図5 とあるメカトロニクス技術者のキャリア・パス

筆者のキャリアも,最初はプログラマから始まり,徐々にしごとの範囲が拡大し,コンサルタントへと推移してきた.