一つの企業だけでものが作れる時代は終わっている ―― 「ETアワード2013」受賞企業インタビュー(4) ルネサス エレクトロニクス

ETアワード2013の「オートモティブ/交通システム部門」では2社が優秀賞を受賞した.今回は,そのうちの1社であるルネサス エレクトロニクスの「車載情報端末向けSoC『R-Car』シリーズによる統合コクピット向けソリューション」について,ルネサス エレクトロニクス 自動車ソリューション事業部 自動車ソリューション第三部 課長の山本 直樹氏に話を伺った(写真1).

写真1 ルネサス エレクトロニクス 自動車ソリューション事業部 自動車ソリューション第三部 課長の山本 直樹氏

――受賞した,R-Carシリーズと統合コクピット向けソリューションについて教えてください.

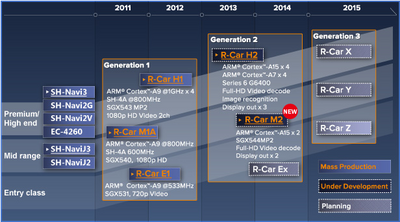

山本氏:R-Carシリーズは,車載情報端末向けのSoCです.車載情報端末は,単なるカー・ナビゲーション・システムから,衝突防止などの安全機能や,無線でクラウドと通信・連携する機能などが統合されるようになってきました.この,カーナビの将来像を「統合コクピット」と呼んでおり,このようなシステムに対応できるSoCとして「R-Car」シリーズを提供しています(図1).2011年から第1世代を,2013年から第2世代を提供しており,それぞれハイエンド向け(いわゆる高級車向け),ミッド・レンジ向け,エントリ向けの3クラス向けをそろえています.

図1 R-Carシリーズのロードマップ

ナビゲーションや音楽再生のユーザ・インターフェース,映画の再生など,さまざまな機能を処理するために,CPUコアを複数搭載して機能を分担しています(写真2).例えばハイエンド向けの「R-Car H2」には,ARM Cortex-A15が四つにARM Cortex-A7が四つ(いわゆる「big.LITTLE」),SH-4Aが一つ,そして3Dグラフィックス・コア「PowerVR Series6 G6400」が載っています.また,ハイエンド向けは,画像認識を含めた安全機能の実装を想定しており,画像認識用の専用IPも搭載しています.

写真2 R-Car H2によるマルチディスプレイ表示処理のデモンストレーション

左のディスプレイには楽曲選択などの3DのGUI表示を,右のディスプレイにはフルHD動画再生を表示している.

――R-Carシリーズの特徴は何でしょうか.

山本氏:ルネサスだけでなく,OSベンダやソフトウェア・ベンダなどのパートナ企業が一緒になってシステムの開発を進めているところです(図2).もう,一つの企業だけでものが作れる時代は終わっています.R-Carシリーズでは,「R-Car Consortium」というパートナ・プログラムを立ち上げており,ハードウェアからミドルウェアまでをルネサスとパートナ企業が統合プラットフォームとして提供しています.

図2 R-Carシリーズによる統合コクピット向けソリューションの概要

SoC「R-Car」やリファレンス・ボードはルネサスが提供するが,ミドルウェアの開発はパートナ企業と共に行っている.「R-Car Consortium」に参加しているパートナ企業は100社を超える.

これにより,ユビキタスの「QuickBoot」という高速起動技術によって,エンジンをかけたらカーナビがすぐに立ち上がるようにしたり,Wi-Fi経由でディスプレイ情報を転送するMiracastという技術をパートナ企業が実装したりしています.このように,顧客が「ほしい」というものを,パートナ企業がいち早く提供できる状況を作れているのが強みです.

また,R-Car H2やM2は,処理速度の面や,リアルタイム認識などを融合しているという面で,業界の中で最先端を行っていると思います.さらに,ハイエンド向け,ミッド・レンジ向け,エントリ向けとそろっていることで,顧客が,車載情報端末のグレードに合わせて使用するSoCを選択できるのも強みです.

――車載情報端末は,今後どこまで進化するでしょうか?

山本氏:性能についての要求はますます上がるでしょう.クルマの中で閉じている世界だけ考えるのであれば,性能の要求はある程度のところで止まります.しかし,今度それがクラウドにつながってくると,非常に高い性能が要求されるようになります.

――2014年の車載システムはどうなっていくでしょう.

山本氏:運転者が安全に,快適にすごしたい,というニーズが高まっています.自動車に搭載されるディスプレイの数もさらに増えるでしょう.後は,それらのニーズを実際の商品に結びつける活動が重要になってきます.

また,自動運転に向けた取り組みも進みます.システムが取得したさまざまな情報が,自動車の制御に使われるようになるでしょう.

「ETアワード2013」受賞企業インタビュー 一覧

(1)車載プラットフォーム標準化の流れにキャッチアップしつつ,よりよい仕様を提案

―― 名古屋大学

(2)まず「10mA以下」を絶対目標に定めてLSIを開発 ―― ラピスセミコンダクタ

(3)ワイナリーでは本格的に運用がスタート ―― データテクノロジー

(4)一つの企業だけでものが作れる時代は終わっている ―― ルネサス エレクトロニクス

(5)エナジー・ハーベスティング・ソリューションにmrubyを実装

―― スパンション・イノベイツ

(6)ボタンをピッ! で誰かが牛乳を買ってきてくれる幸せ ―― 村田製作所

(7)重い処理と軽い処理が混在し,電力効率を考慮しなければいけない機器への最適解

―― アーム

(8)探査衛星用に生まれた画像圧縮技術が製造ラインでも活躍 ―― NEC