破壊と創造のサイクルを回せ!《アイデア出し編》 ―― ものアプリハッカソン(1)

●コンセプト・プロトタイプ作成に向けて,さらに創造と破壊を繰り返す

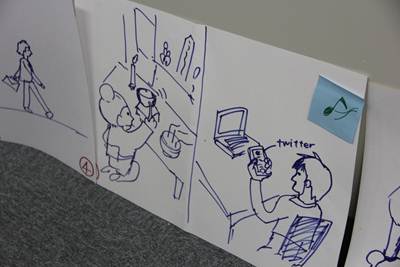

この時点で,各グループのアイデアの完成度も上がってきた.しかし,ここで終わらないのが山口流のイノベーション創出法のようである.ストーリ仕立てのポンチ絵(言わば4コマ漫画)が完成しても,そこにはさらなる創造と破壊のサイクルが待っていた.

選択したアイデアの前提や切り口を,もう一度見直して,アイデアを崩してみるよう指示が出た.選択したアイデアの前提条件と対極の条件ならどうなるか? 選択したアイデアの切り口とは別の切り口を一つ投入するとどうなるか? これで,既存のアイデアの前提を転換した場合,切り口を変えた場合,前提を転換して切り口も変えた場合,の3パターンの組み合わせが追加され,それぞれのパターンについてアイデアを考えるのである.「くそ~っ!またやり直しかいな!」とぼやく参加者もいたが,様子を伺っていると,なぜかペンがすらすら進んでいる.既に,アイデアを出すためのスイッチが「入った」ようだ(写真13).

写真13 別のパターンのアイデアを描く

机じゃ足りない,とばかりに,床に座り込んで作業を継続.

ここで考えた4パターンのアイデアから最適解を求めるために,コンセプトとストーリの選択と統合を行い,最終的に1枚の紙にまとめる(写真14).それに合わせてストーリも変わるので,さらにポンチ絵も描き直す(写真15).

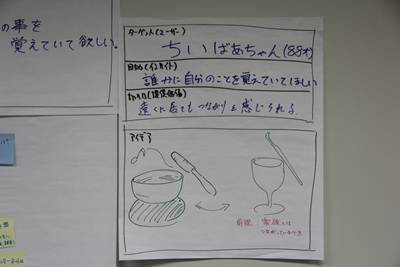

写真14 コンセプト・プロトタイプの完成(チームCの「『ちい』ばあちゃんのチーン」)

遠くにいるおばあちゃんが,仏壇の鈴(りん)を「チーン」と鳴らすと,インターネットを介して遠く離れた家族にも「チーン」という音が伝わるシステム.

写真15 最終的なストーリを作成

●製品をデザインする

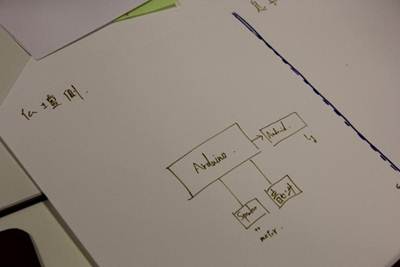

ここで,初めて実装をイメージして,アイデアやコンセプトを現実の形にしたコンセプト・プロトタイプを完成させる.このとき,ハードウェアやインターネット,クラウドなどのインフラも含める.なお,1日目の段階では実現可能性を問わないので,ハードウェアもソフトウェアもザクッとしたレベルで構わない(写真16).

写真16 ハードウェアを意識して製品をデザインする

ここで,やっとハードウェアの構成図が出てくる.