破壊と創造のサイクルを回せ!《アイデア出し編》 ―― ものアプリハッカソン(1)

●アイデアを発想する

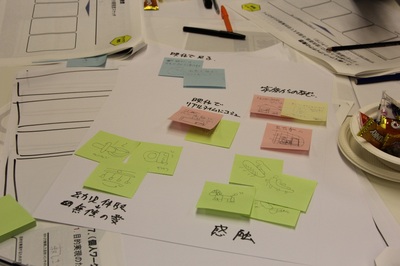

このフェーズでは,まず個人で目的(ニーズとインサイト)実現のためのアイデアを五つほどスケッチして,発想する(写真10).このスケッチをグループで持ち寄り,大きな紙にまとめながらブラッシュアップする中で,さまざまな切り口(提供価値)を見出して分類し,グループとしての切り口を一つ選択する.

写真10 スケッチによるアイデアの発想

ここでも付せん紙が活躍する.

山口氏のワークショップは,コンピュータに頼らず,とにかく手や体を動かすのが特徴だ.付せん紙や大きな紙での作業は情報を共有しやすく,全体を俯かんするのも容易である.書いて,張って,差し替えて....スピード感と,なにより場の空気の共有感がある.昔ながらのアナログな手法であるが,若い人にはかえって新鮮かもしれない.

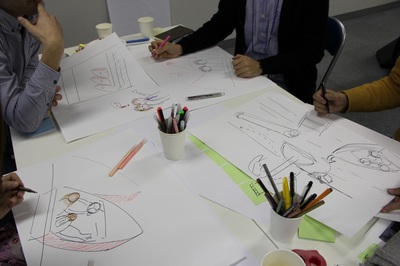

さらに,グループとして選択した切り口を踏まえて,再度,目的実現のためのアイデア・スケッチを行う.既に,考えては壊し,創っては壊しのサイクルを何度も繰り返しており,頭も疲れてネタも尽きかけるころである.この時点で,山口氏からアイデアの発想法のレクチャがあった.そして,各自が考えたアイデア・スケッチをもう一度グループで集め,ブラッシュアップを行い,「ターゲット(ユーザ),目的(インサイト),切り口(提供価値),アイデア」を整理する.それを基に,起承転結を考えながらストーリを作り,ポンチ絵(ざっくりとしたイラスト)を描いて表現する(写真11).

写真11 アイデア・スケッチから起承転結を考えながらストーリを作成する

ストーリは,そのテーマの製品/サービスが「あるとき」と「ないとき」の2通りを作成して,製品/サービスの有用性を表現する.ポンチ絵のレベルを超えたクオリティで描くアーティストも出現した(写真12).

写真12 「ポンチ絵」のレベルを超えたクオリティ