EVのエンデュランス(耐久走行)を見た! ―― 第9回 全日本 学生フォーミュラ大会(4)

2011年9月8日.第9回 全日本 学生フォーミュラ大会の4日目,そして筆者にとっては本大会の取材最終日である.EVでエントリしている6チームのうち,前日までの車検通過済みチームは3チーム.残るは東大チームで,ブレーキ・テストをクリアできずに苦戦していた.

連載レポート「第9回 全日本 学生フォーミュラ大会」バック・ナンバ

第1回 EV(電気自動車)チームのピットを探せ!

第2回 EVフォーミュラ,車検との戦い

第3回 EVは速くて当たり前?!

●東大チームがブレーキ・テストを通過していた! しかし...

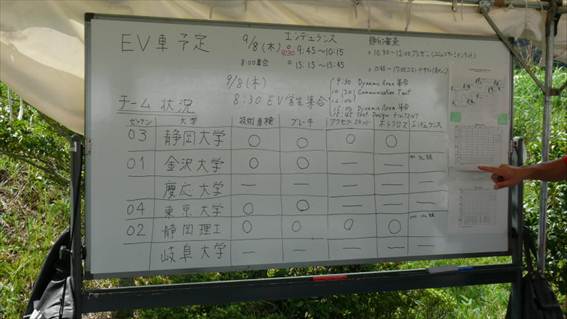

本大会は9日まで開催されるのだが,筆者は都合により,今日の18時までに東京に戻らなくてはならない.今日は,10時前と15時にEVのエンデュランス(耐久走行)があることになっている.EVテントに行くと我が目を疑った(写真1).

写真1 東大のエンデュランスの欄に横線(バー)が引かれているのはなぜ?

ホワイト・ボードの,東大のブレーキ・テスト欄に○が付いている.いつの間にパスしたんだ? しかも,今日これから行われるはずのエンデュランスの欄には,バーが付いている.静岡大,金沢大,静岡理工科大のところには,当然のことながらバーが付いていないのに.審査員に聞こうと思ったが,エンデュランスの会場に行っているのだろう,誰もいない.

東大ピットでメンバを見つけて聞くと,「昨日,日没直前にブレーキ・テストを行ったらパスすることができたんですよ!!」という.それは良かった!

「で,今朝,アクセラレーションとスキッドパッドのテスト走行をしたんです.すごく調子が良かったんですが,それがまずかったんです」.どういうこと?

「ちょっとモータをふかしすぎて,少し燃やしてしまいました...」 ありゃ,モータを焼いちゃったの? 「はい,恐らくエナメルが....少しは回るんですが,トルクを測ると1/3しかないので,動きません」.

モータの換えはないの?「ないです.今年はこれで終わりです」.

そうか,なんだかなぁ...残念だね.ともかく,エンデュランス会場に向かった.

●エンデュランスの日は観客も多い

エンデュランス会場はにぎやかだった.アクセラレーションとスキッドパッド,オートクロスを行っていた昨日までとは違って,今日は,朝から観客が多い(写真2).

写真2 エンデュランス会場に詰めかけた観客たち

コースは奥側に伸びている.奥のほうに観客席があるのだが,ピットからはちょっと遠いので,このあたりで見てしまう関係者が多い.

この日は朝8時からガソリン・フォーミュラのエンデュランス・レースが行われている.いわゆる(約)20km耐久レースである.前日のオートクロスと同じ場所だが,直線,ターン,スラローム,シケインの組み合わせが変わり,1周が少し長くなったコースが用意されている(写真3).レースといっても,タイム・トライアルである.ただ全車を1台ずつ完走させていくと時間がかかりすぎるので,タイミングを見計らってもう1台コースに出すという形式をとっている(つまり,だいたいコース上に2台が走っている).途中,距離の中間点でドライバは交代しなければならない.

写真3 エンデュランスのコースと観客席

観客席には地元の方や関係者の家族の方が来ていた.コーンを使ったコース設定なので,観客席からはコース・マップがつかみにくい.また,コースはけっこう広い.

フォーミュラ・カーの爆音は,興奮を誘う.確かに,これがメイン・イベントである.

EVの走行は,ガソリン・フォーミュラの午前中のレースの半分が終了する時間帯,いわば休憩時間にあたる9時45分からの30分間と,午後の同様の時間帯の15時15分からの30分間の2回に分けて行われるらしい.まぁ,今回は正式種目ではなく「デモ走行」の位置づけなので,しかたがない.

会場では,自動車評論家である両角 岳彦氏が,場内の実況アナウンスをしていた(写真4).これが技術的な解説やレースの見方も示してくれて,けっこう楽しい.また,観客席にいると会場奥の状況がよく見えないが,これも双眼鏡で確認してくれる.

写真4 自動車評論家である両角 岳彦氏が実況を担当

●少し脱線,ガソリン車のドライバの差について

ここで少しEVから離れ,今回の学生フォーミュラ大会のガソリン車のほうの話をしたい.ガソリン車のエンデュランスを2時間ほど見たが,ドライバによってラップ・タイムが大きく変わるのだということを実感した.もちろん,F1レースのテレビ観戦はよく見ているし,強いドライバがいるのは知っているが,マシンの差なのか,ドライバの差なのか,素人には判然としない.しかし,この学生フォーミュラ大会のオートクロスとエンデュランスについては,途中でドライバの交代が義務付けられている.否応なしに,ドライバの差が実感できるのだ.

ガソリン車はエンジン音がするが,音量をダイナミックに変化させながら,ヘアピンやシケインをメリハリを付けて運転して通り抜けるドライバがいる.これがなかなか格好いい.ブレーキを踏むタイミングやアクセルを噴かすタイミングがドライバによって違うということが,目と耳でわかる.これがうまさの差だと感じる.一方で,あまり爆音を出さず,メリハリなく運転するドライバもいる.これはブレーキとアクセルのタイミングがつかめておらず,テクニックがないドライバなのではないか,と筆者は思っていた.

今回のエンデュランスでは.ラップ・タイム(1周)が1分を切ればかなりの上位の成績になるのだが,この種目のトップはオーストラリアから来た「Swinburne University of Technology(スィンバーン工科大学)」のチームだった(写真5).このチームの最初が前者のドライバのタイプで,メリハリを付けてコーナに突っ込む姿に観客席からどよめきが起こった.カッコイイね,という声が聞こえる.タイムも1分を切った.10周で2人目のドライバに交代すると,これが同じマシンかというほどあまり爆音も響かさず,メリハリのない運転になったのだ.歓声も起こらない.しかし,表示されるラップ・タイムを見て驚いた.さらにタイムが良いのだ.周回を重ねるとさらにタイムは良くなった.これが無駄のないプロの(アマだが...?)ドライビングなのか,と思った.

写真5 オーストラリアのSwinburne University of Technologyはラップ・タイムで1分を切ってきた

このオーストラリアのチームは,エンデュランスでは強かった.ただし,総合優勝したのは上智大学のチームだ.エンデュランスでは3位だったが,スキッドパッドとオートクロス,デザイン,プレゼンテーションで1位を獲得し,総合優勝につながった.昨年の優勝チームである大阪大学は,静的審査(コスト,プレゼンテーション,デザイン)の総合得点では1位だったのだが,動的審査も加えた総合得点では3位にとどまった.2位には昨年3位だった横浜国立大学が入った.

ところで,ある大会関係者から,学生フォーミュラではドライバ探しに苦しんでいるチームが少なくないという話をきいた.意外な話で驚いた.自動車好きは,まず運転は好きなはずだし,ドライバに憧れを抱く人は多いと思うのだが,なぜだろう?