LSI周りのアナログ回路をシミュレータで理解する ―― RCフィルタ,降圧型,DC-DCコンバータ,アクティブ・フィルタなど

tag: 半導体 電子回路 ディジタル・デザイン

技術解説 2009年5月27日

● 解析と波形表示の設定

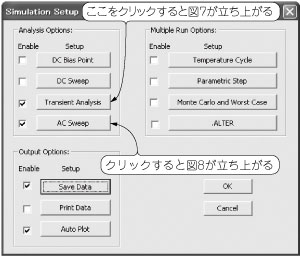

メニュー・バーから「Simulation」→「Setup...」を選択すると,図6の解析設定ダイアログが現れます.左上がDCスイープ解析,過渡解析,ACスイープ解析などの設定ボタンとなっています.その下は波形プロットの設定です.

[図6] 解析の設定メイン・ダイアログ

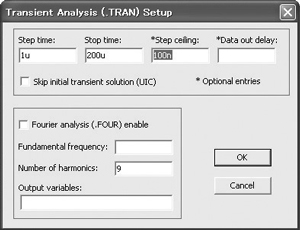

[Transient Analysis]ボタンをクリックすると図7のダイアログが表示されます.過渡解析の最終時間200μsと,刻み幅になるステップ時間を入力します.ステップ時間は,解析実行時にはシミュレータが内部で自動的に可変させています.求める精度によっておおよそ最終時間の1/100~1/1000位に設定します.

[図7] 過渡解析の設定ダイアログ

波形を拡大して見たい場合,特に正弦波が滑らかに見えないなど,ステップ時間が自動的に大きくなってしまい困る場合には,ステップ時間の上限値を指定する.[Step Ceiling]の欄に入力する.ここでは,後で数値を読み取る目的があるので,小さな値を入力した.

通常はここまでで完了ですが,波形を拡大して見る場合には,ステップ時間が自動的に大きくなっていて困ることがあります.特に正弦波が滑らかに見えないなどの問題がある場合には,ステップ時間の上限値を指定します.Step ceiling欄に適当な小さな値を入力します.ここでは,後で数値を読み取る目的があるので,100nsを入力します.なお,上限時間を指定した場合は間引きされませんので,いつもより解析時間がかかるようになります.

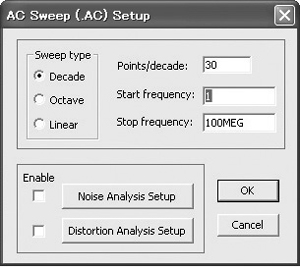

図6中の[AC Sweep]ボタンをクリックすると図8のダイアログが表示されます.周波数のスイープ方法の設定です.この例では1Hz~100MHzを10倍刻みで30ポイントずつスイープします.

[図8] AC解析の設定ダイアログ

図6中の[Output Options]の設定では,[Save Data]ボタンのチェックは外さないようにします.ここはデータが膨大となり,その処理時間などの問題が発生したときに詳細を設定します.

その下の二つのボタンはいずれも出力表示の指定です.波形表示プログラムを直接操作する[Auto Plot]ボタンにチェックを入れ,ボタンをクリックします.

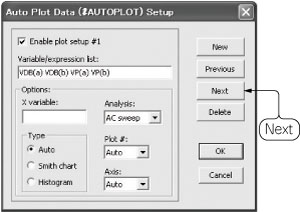

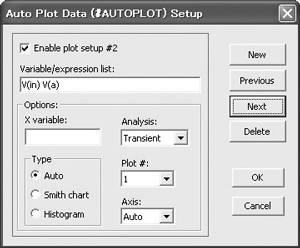

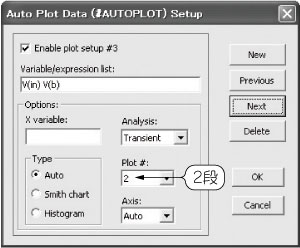

図9,図10,図11が設定ダイアログです.図9でAC解析における表示出力変数を指定しています.上述のように複素数ですので,ほかの解析ではノードaの電圧は単にV(a)ですが,電圧ゲインをデシベル表示するために,VDB(a)としています.VP(a)は電圧の位相を度(°)で表す指定方法です.右側の[Next]ボタンをクリックすると図10,さらに[Next]で図11となります.これらは,過渡解析の出力表示指定です.見やすいように,plot#の設定によりプロットを2段にして表示させます.

[図9] AC解析のプロット設定

AC解析における表示出力変数を指定している.複素数のため,他の解析ではノードaの電圧はV(a)だが,電圧ゲインをデシベル表示するためにVDB(a)とした.VP(a)は電圧の位相を度(°)で表す.

[図10] 過渡解析のプロット設定1

右側の[Next]ボタンをクリックすると図11となる.これらは,過渡解析の出力表示指定.

[図11] 過渡解析のプロット設定2

見やすいようにプロットを2段にして表示.

● 解析の実行と結果表示

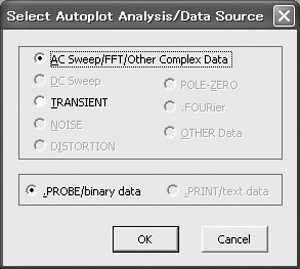

回路図エディタのメニュー・バーから「Simulation」→「Run Simulation」とクリックすると解析を実行します.この例ではAC解析と過渡解析の二つを同時に行っていますので,どちらの結果を波形表示するか聞いてきます(図12).AC Sweepを選択し,[OK]をクリックします.

[図12] 解析終了時に表示する解析結果の選択

AC解析と過渡解析の二つを同時に行っているために,どちらの結果を表示するか選択.

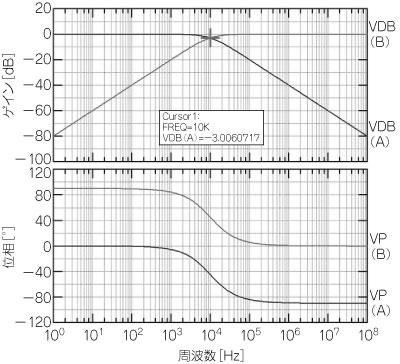

AC解析結果が図13です.上がノードa,bのゲイン,下が位相を表しています.カーソルからカットオフ周波数(-3dB点)が10kHzとなっていることが読みとれます.ΔΣ型A-Dコンバータでは,アンチエイリアス・フィルタが1次で済む場合が多く,周波数fc=1/(2πRC)をコンバータのデータ・レートと等しくして使います.

[図13] AC解析結果のグラフ

カットオフ周波数(-3dB点)が10kHzとなっていることが読み取れる.

波形を表示しているウィンドウのメニュー・バーから,「Plot」→「Autoplot」と選択すると,先ほどと同じ図12のダイアログが表示されるので,今度はTRANSIENTを選択します.解析実行を再び行う必要はありません.なお,一般的に回路図の状態から前回の結果を表示させたい場合は,「Simulation」→「Plot Data(Post-Processor)」を選択します.

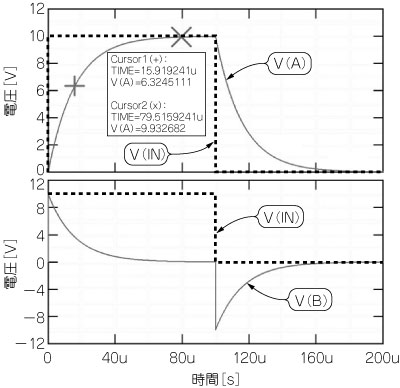

過渡解析の結果が図14です.同じ回路を周波数領域ではなく時間領域で見た結果です.カーソルは時定数τ=CR=15.9μsとして,1τで入力ステップ電圧の63.2%(カーソル1),5τで99.3%(カーソル2)となっています.ノードaがある回路は1次遅れ回路,ノードb側の回路は1次進み回路とも呼ばれます.

[図14] 過渡解析結果

同じ回路を周波数領域ではなく時間領域で見た結果,カーソルは,時定数τ=CR=15.9μsとして,1τで入力ステップ電圧の63.2%(カーソル1),5τで99.3%(カーソル2)となっている.