ギガビット高速信号伝送を理解するための基礎知識(後編) ―― 特性インピーダンスからコーディング方式,SerDes回路,イコライザ補償まで

●マルチGbps通信規格は似たような物理層とコーディング方式を採用

これらのSerDesはバスの信号をシリアル化し高速伝送するため,高速に動作する物理層が必要です(図19).そのため,本記事の前編でも紹介した高エッジ・レートの差動の高速I/Oが標準的に採用されています.

図19 SerDesの概念図

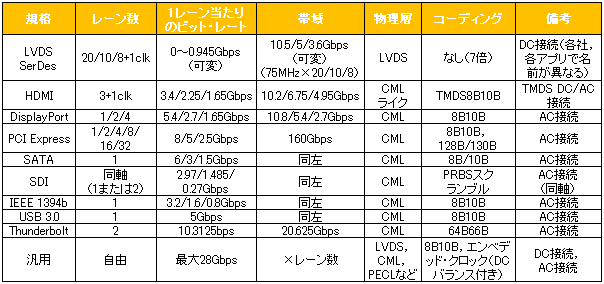

現在,さまざまなマルチGbpsの高速通信規格がありますが,SerDesのコーディングとI/Oの物理層を比較すると,各仕様の特徴が理解しやすくなります.各規格の比較を表1に示します.

表1 高速通信規格の比較

各種の高速通信規格は,仕様検討の段階で技術的に利用可能なコーディング方式や終端方式,物理層I/Oを組み合わせて作られています.表1の物理層とコーディングを比較すると分かるように,同じ仕様を採用しているものが少なくありません.その意味で,今後はより高速で市場シェアの高い規格への集約が進むかもしれません.

●減衰・劣化した信号をイコライザで補正

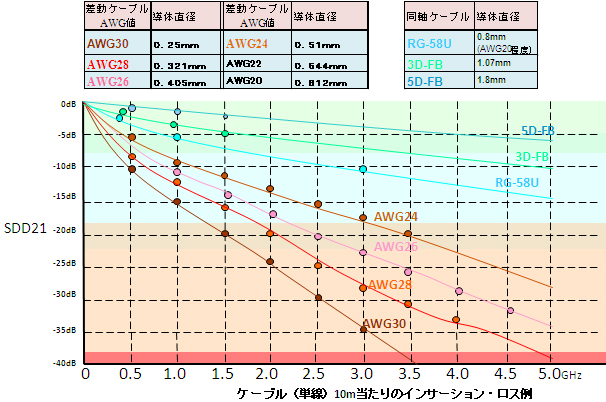

伝送距離にかかわる最も重要なパラメータは,伝送路のインサーション・ロス(挿入損失)です.インサーション・ロスの少ない伝送路を使用すると,より高速で長距離の伝送が可能となります.図20は,代表的な伝送媒体のインサーション・ロスの例です.

図20 伝送媒体のインサーション・ロスの例

図20のグラフからAWGの値が小さい(つまり,導線が太い)ほど,ケーブルのインサーション・ロスが少ないことが分かります.

受信端のイコライザや送信端のドライバのエンファシス機能を利用すると,伝送路の高周波の減衰を補償(補正)でき,伝送距離をさらに伸ばすことができます.このような波形を整える技術を「シグナル・コンディショニング」と呼んでいます.例えばイコライザを使用すると,SDIで使用される同軸ケーブル「L-5CFB」の場合,3Gbpsで200m程度の伝送が可能です.また,差動のAWG28ツイナックス・ケーブルの場合は,1対当たり10Gbpsで10m程度の伝送が可能で,さらにマルチリンクにして帯域を上げる手法も用いられます.

他のケーブルについては,シグナル・コンディショニングLSIの特性やアプリケーションのSN比にもよりますが,現状,-30~-50dB程度の伝送路インサーション・ロスの補償が可能となっています.

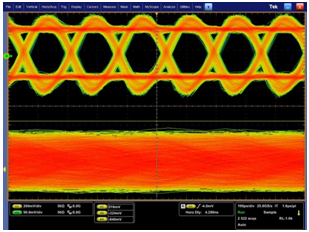

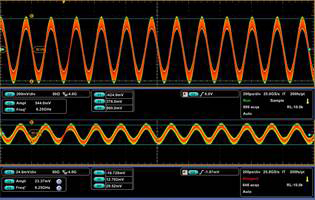

図21の下は6.25Gbpsで同軸ケーブル50m後の高周波が減衰した波形,上はイコライザで補償した出力波形です.アナログ・イコライザでは,伝送路のローパス・フィルタ特性を逆特性のフィルタで補償し,出力波形に近づけています.

図21 6.25Gbps,50m同軸ケーブル通過後の減衰波形(下)とイコライザ出力波形(上)

パターン:PRBS23,ケーブル:Belden1694A.

現在の高速伝送で使用されている出力の信号振幅は数百mVと小さく,また低周波から高周波まで幅広い周波数成分が含まれる矩形波の信号を長距離伝送すると,図20にあるように低周波と比較して高周波が大きく減衰します.これがISIジッタの原因です.アナログ・イコライザは受信端において,この広い帯域で周波数によって異なる減衰に対応した補償を行っています.

そのためアナログ・イコライザでは,使用する伝送路のインサーション・ロス等価特性を持たせ,高いSN比を実現し,広帯域でリニアな補償を行わなければなりません.小振幅,および広帯域でリニアな補償の要因を低減することが出来れば,銅線を使用した信号伝送であっても,さらに速度を上げたり,伝送距離を伸ばしたりすることが今後可能になるでしょう.

図22は出力振幅800mV,6.25GHzの正弦波の出力,および50m伝送後の入力波形です.6.25GHzはbpsに換算すると12.5Gbpsとなります.50m通過後の出力振幅は30mV程度あり,高速のアナログ・バッファではスイッチング可能な振幅です.ISIジッタを作る低周波成分への対策では,8B10Bやマンチェスタ・コードのような帯域を制限するコーディング方式が有効でしょう.また,逆に高周波の帯域を下げるために多値のPAM(Pulse Amplitude Modulation)の採用も,同じようにインサーション・ロスの大きな伝送路における高速伝送では有効です.

図22 出力振幅800mV,6.25GHzの正弦波の出力(上)と,50m伝送後(Belden 1694A)の入力波形(下)

●送信側・受信側を自前で設計するのなら独自方式も選択肢の一つ

これまでの説明から,標準的な各種の高速伝送規格(高速通信規格)は,以前から存在する物理層やコーディングの技術を組み合わせて作られていることが理解できたのではないかと思います.

高速伝送システムの設計を行う場合,必ずしも標準的な規格に合わせる必要はありません.標準的なプロトコルの実装が不要で,送信側・受信側ともに一から自前で開発するのであれば,市販されている汎用SerDesとシグナル・コンディショニングLSI,要求仕様を満たすケーブルを組み合わせて,独自方式のシステムを組むことも可能です.この場合,SerDesのバス・クロック周波数やシリアル・レートを自由に選択できます.ポイントをきちんと押さえていれば,現行の標準規格と同等,もしくはそれ以上の速度と距離を実現し,かつプロトコルのオーバヘッドや処理遅延の少ないシステムを実現することもできます.

皆さんも,高速伝送システムの設計を行う際には,選択肢の一つとして,既存の規格にとらわれない最適な高速伝送システムを検討してみてはいかがでしょうか?

●参考文献

(1) 「最適なインターフェースの選定眼」,アジレント・シンポジウム・ウィーク2011 講演資料,2011年6月.

(2) 河西 基文;「高速信号伝送とLVDS技術」,CQエレクトロニクス・セミナ 講演資料,2011年.

(3) 河西 基文;「ギガビット伝送システム開発力強化集中講座」,CQエレクトロニクス・セミナ 講演資料,2012年.

(4) アジレント・テクノロジー;「高速伝送路におけるジッタ評価,測定手法」,http://jp.tm.agilent.com/tmo/mibu/adf/applications/jitter/jitter.shtml

かわにし・もとふみ