歴史的に初めて時速100kmを達成した伝説のEV「ジャメ・コンタント」を再現 ―― 日本EVクラブがキット化,組み立てセミナを開催

●2代目ジャメ号で変更したところ

前述のようにジャメ号の初代は2011年に発表されている.今回,その改良の割合がどれくらいかを水嶋氏に質問してみたところ,

「パイプ・フレーム構造の初代ジャメと,平板を折り曲げて組み立てたモノコック構造のジャメIIとの間には,部品の互換性はない.ジャメIIの試作車と量産車はどちらも同じモノコック構造だが,いわゆるバネ下(サスペンションとタイヤ)が同じ以外,残り8割を占めるバネ上(サスペンションのバネより上の部分)は新規設計といっていい」

という.大きく異なった理由はなんだろう.

「量産を前提にどういう車体にするか,舘内さんたちが基本コンセプトを練り,昨年ジャメIIの試作車を製作したが,不具合修正のほかに,10台ほど製作すること(いわゆる量産)になったため,構造や工程を見直したり,入手性や経済性から購入部品を変更したりせざるを得なくなった.結局,ほとんど設計をやり直すことになった.特にEVの根幹となるモータ/コントローラを変えたので,実際に詳細設計作業に入ったのは昨年の秋.図面が一通り完成したのは1月に入ってからだった」.

そういいながら,水嶋氏は傍らの設計図面に視線を向けた(写真10).

写真10 傍らに分厚い設計図面が開かれていた

●設計で苦労したのはワイヤ・ハーネス

さらに設計で苦労したところは何かを水嶋氏に聞いたところ,

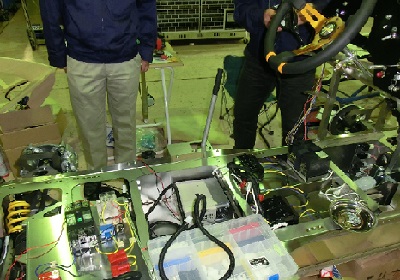

「ワイヤ・ハーネス(配線)だ.おそらく総配線長は100m以上あるので,それをシャーシの中に整然と納めるのに苦労した」

という.それはEVだからだろうか? 水嶋氏によると,

「このクルマのハーネスは,大きく200V系と12V系に分かれている.200V系はまさにEVならではの駆動系で,高圧なので注意が必要だが,じつは面倒なのは12Vの信号系のほう」

とのこと.この回答は意外だった.

「このクルマは公道も走るので,保安部品を装備しなければならない.これは法的義務.そのなかでハーネスが必要なモノだけでも,運転席の計器類,警笛,ヘッドライト,方向指示器,ブレーキ灯,テール灯,ナンバ灯...とある(写真11).なので,200V系以外の12V系の設計製作には,EVクラブ・メンバの自動車整備士にサポートをお願いした」.

写真11 ハーネス(配線)はたしかに多そうだ(ハンドルのところも注目)

200V系の開発を担当した吉野氏にも話を聞いてみた.

「私が担当したのは,アクセル・ペダルから,サーボ・パックと呼ばれるモータ・コントローラに指令を出すメイン・コントローラ部と,運転席の計器類.計器ではモータ・コントローラ部に入る電圧と電流,電池残量,速度などを表示する.これらは1個のマイコンで処理できるのだが,計器類はハンドルの前に,モータ/電池系は車体中央部より後方にある.ハーネス問題があることが分かっていたので,結局,車体の計器盤とモータ近辺の2カ所にマイコン制御部を分け,2個のマイコン(AVR)間を通信させることにした」.

離れたマイコン間の通信で,ノイズの問題は大丈夫なのかをたずねてみたところ,

「差動伝送方式にしたので,ノイズには強いはず」

ということだった(写真12,写真13).

写真12 後部にあるAVRマイコンを調べている

写真13 インパネの裏側にもAVRマイコンが納められている(PCからソフトの書き換え中)