携帯電話内部の高速データ転送,次の主役は「MIPI M-PHY」―― 広範なアプリケーションを見据えた多芸多才の標準規格

●変速ギアで幅広い要求に対応

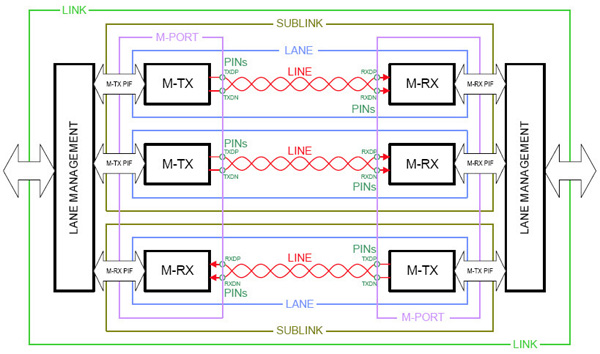

M-PHYシステムの基本アーキテクチャを図2に示します.

図2 M-PHYリンクのアーキテクチャ

LINE,LANE,SUB-LINK,LANE MANAGEMENTから構成されている.(出典:MIPIアライアンス)

各リンク(LINK)は二つのサブリンク(SUB-LINK)から構成され,サブリンクは一つ以上のレーン(LANE)を含んでいます.レーンの実体はピン(PIN)間をつなぐポイント・ツー・ポイントの1方向の差動シリアル接続で,これはライン(LINE)と呼ばれています.ラインは,M-PHY送信器(M-TX)とM-PHY受信器(M-RX)の間をつなぎます.同じ方向のレーンが複数集まって,一つのサブリンクを構成します.また,逆方向の二つのサブリンクと管理機能を合わせたものが,一つのリンクになります.例えばM-PHYインターフェースの動作は,DSIやCSI,UniPro,DigRFといった規格のプロトコル仕様の中にすべて定義されています.そして,これらのプロトコルがレーンを管理します.

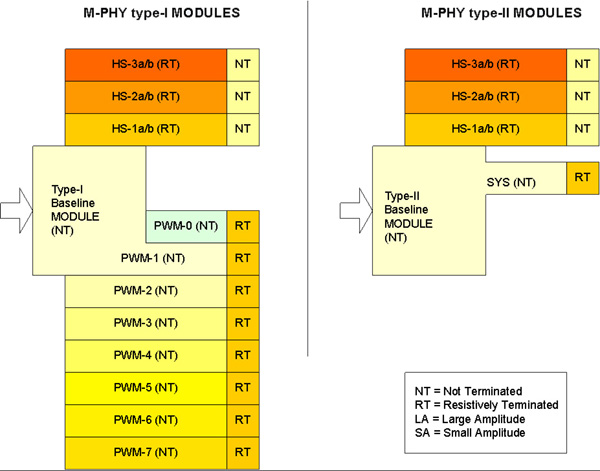

M-PHYには,異なる二つのタイプの仕様が存在します.これらはType-I,Type-IIと呼ばれており,それぞれ信号伝送の方式が異なります.低速動作の場合,Type-IではPWM(パルス幅変調)信号を利用します.一方,Type-IIではシステム・クロックと同期したNRZ(Non Return Zero)符号の信号を利用します.

Type-IIの場合,ラインの両端で共有リファレンス・クロックが必要です.Type-Iの場合は,リンクのそれぞれの端に対して,独立のローカル・リファレンス・クロックがあれば問題ありません.

Type-IとType-IIの間に相互接続性はありませんが,ハードウェアを流用するため,両方のタイプに対応できるように回路を実装します.こうすることにより,一つのM-PHY回路を携帯電話内部の複数の用途で利用できるようになります.

図3に,M-PHYの二つのタイプのモジュールを示します.

図3 M-PHY Type-I,Type-IIのクロック・アーキテクチャ

(出典:MIPIアライアンス)

PWM信号を利用するType-Iの仕様では,さまざまなデータ転送速度に対応できるように,モジュールには複数のギア(GEAR)が存在します.このギアは,ちょうど自動車の変速ギアのように,データ転送速度に応じて切り替わります.Type-Iの初期状態の(規定された)ギアはPWM-G1で,速度の範囲は3Mbps~9Mbpsです.このほかに六つのギアがあり,これらを使うと速度は倍々で速くなっていきます(PWM-G2~PWM-G7).さらに,初期状態のギアより低速のギアが一つあります(PWM-G0).こうしたギア・ベースのアーキテクチャとモジュール化の手法を採用することで,M-PHYは,システム要求に基づく最適なデータ転送速度と電力消費を実現しています.

M-PHYインターフェースは,オプションとしてハイスピード・モード(HS-MODE)をサポートします.ハイスピード・モードでは,初期状態のギア(HS-G1)と,その2倍,4倍の速度を実現する二つのオプション・ギア(HS-G2,HS-G3)を利用できます.あるハイスピードのギアを使用するときは,同時にそれより遅いすべてのギアをサポートしなければなりません.例えば,HS-G3のみをサポートする,というようなことは許されません.

それぞれのギアは,電磁放射ノイズを緩和するために二つのボーレート(伝送速度)に対応しています.例えばHS-G1は1.25Gbpsと1.45Gbpsの両方に対応します.これは,一つの携帯電話を二つの地域で出荷する際などに有効です.携帯電話は地域によって異なるベースバンド周波数を使っています.もし,ある地域において,一方のベースバンド周波数に対して電磁放射ノイズの干渉を受けたときは,もう一方の周波数を利用します.HS-G2とHS-G3は,それぞれ2.5Gbpsと5Gbpsに対応します.

一方,Type-IIの仕様では共有(リファレンス)クロックを使うので,クロック再生を行う必要はありません.

このようにアーキテクチャとクロック方式のオプションを用意することで,M-PHYは機能面の柔軟性を実現しており,これにより,さまざまなデータ転送の要求に対応できるようになったのです.

M-PHYの仕様書はまさに完ぺきな「台本」であり,チップ供給の観点では「開演」の準備が万端整った状態にあり,そして次世代携帯電話が求めるデータ転送速度と電力消費に対応できるだけの能力を身に付けています.