消費者自身がほしいものを開発! 町の発明家か? 新たな「ものづくり」のスタイルか? ―― PROSUME 2010

●両手でつかんで直感的に演奏できる自作楽器

宇田 道信氏は,両手でつかんで演奏する電子楽器「ウダー」を展示した(写真13).もともと同氏が何か楽器を習おうと思ったところ,既存の楽器は扱いにくく効率が悪いと感じたことから,直感的に扱える楽器を自分で開発したという.

写真13 開発した電子楽器「ウダー」を演奏する宇田 道信氏

この楽器は,多角柱状の本体をつかんで指が当たる部分にチューブが巻かれており,押さえる位置によって音程が変わる.基本的に,面ごとに半音ずつ音程が変わり,同じ面で1列ずらすと1オクターブ変わるようになっている.会場では,本体から出力される信号を制御基板でMIDI信号に変換し,音源装置に入力して,オカリナの音色で演奏していた.

現在,スピーカを内蔵したバージョンを開発中(写真14).来春ごろ,「大人の科学」(発行元:学習研究社)の付録として登場予定だという.

写真14 廉価版ウダー(開発中)

制御には,米国Cypress Semiconductor社のPSoC 3を使っている.

●レーザでつながる,レーザで演奏する

筑波大学 内山俊朗研究室は,赤外線で通信することにより閉じたグループを形成するモジュール「AirTiles」と,音を奏でる円柱型の装置「beacon」を展示した(写真15,写真16).AirTilesのモジュールは,全方向に赤外線受光部を,また1方向に赤外線発光部とレーザ発光器,測距センサを備えている.レーザ光を頼りに,赤外線をほかのモジュールに向けて出力し,赤外線を当てたモジュールと当てられたモジュールがグループとなる.また,ほかのモジュールの赤外線をグループとなったモジュールに当てることにより,ほかのモジュールをグループに参加させることができる.グループとなったモジュールはレーザ光で結ばれ,無線メッシュ・ネットワーク通信を用いて,各種コマンドやセンサ情報を交信できる.

写真15 筑波大学が展示した「AirTile」

beaconは,円柱の周囲にぐるりとレーザ発光器がとりつけられており,レーザ光が周囲をスキャンする.レーザ光を足で遮ると音が鳴る.円柱の近くでは低音で,徐々に遠ざかると半音ずつ高音になっていく.光を遮る長さによって音の長短が変わる.人が集まり,体を動かしながら音を奏でることができること,だれでも気軽に楽しめることなどが特徴.

写真16 筑波大学が展示した「beacon」

●残像で絵を描く「レーザープロジェクター」

高エネルギー技術研究室は,レーザを高速に制御し,残像で絵が見える「レーザープロジェクター」を展示した(写真17).音楽に合わせて次々と描かれる絵が変わっていくデモンストレーションを,広い講堂で行っていた.

写真17 高エネルギー技術研究室による「レーザープロジェクター」のデモンストレーション

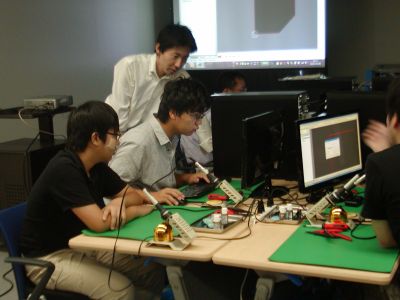

●はんだづけやプリント基板設計のワークショップを開催

展示のほか,ワークショップとして,「はんだづけセミナー(初級編)」,「はんだづけセミナー(上級編)」,「プリント基板ワークショップ」が開催された(写真18).プリント基板ワークショップでは,オーストラリアAltium社のプリント基板設計CADツール「Altium Designer」を用いて片面基板の設計を行い,ミッツのプリント基板加工機「Eleven Auto」を用いて基板を削り出した.

写真18 プリント基板ワークショップのようす