振動や温泉,室内光など,未利用のエネルギーを電力に変換する技術が続出 ―― TECHNO-FRONTIER 2010

●エレクトレットを利用した振動発電器の展示が相次ぐ

東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻の笠木・鈴木研究室,オムロン,テクノデザイン,旭硝子はそれぞれ,エレクトレットを利用した振動発電システムの要素技術を展示していた.

エレクトレットとは,電圧を印加すると表面に電荷が発生し,電圧印加を止めても半永久的に電荷を保持する材料である.エレクトレット発電器は,下部電極,エレクトレット薄膜,上部電極で構成されている.エレクトレットは下部電極と接する形で固定されており,その上にわずかな距離で平行(水平方向)に上部電極(金属あるいは半導体)の薄膜が浮遊する.上部電極はバネ(発条)あるいはダンパーで支持されている.エレクトレットの表面はマイナスの電荷を帯びるので,上部電極は静電誘導によってプラスに帯電する.

ここで上部電極を水平方向に振動させると,静電誘導による電荷が変動し,下部電極との間で起電力を生じる.この起電力をコンデンサや二次電池などの蓄電器に貯め,電源として利用する.

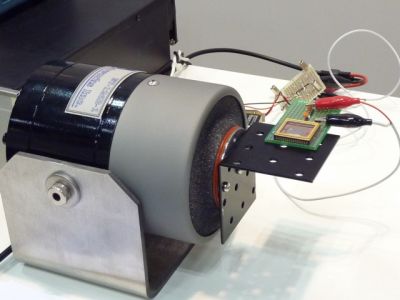

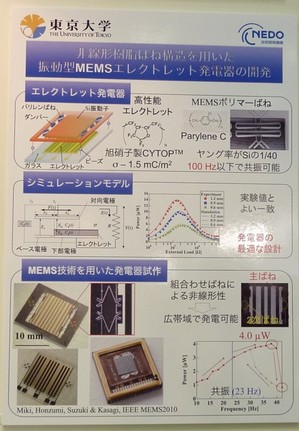

東京大学の笠木・鈴木研究室はMEMS技術によって小型のエレクトレット発電器を試作し,モータの振動で発電する様子をデモンストレーションしていた(写真5,写真6).

[写真5] MEMS技術で製造したエレクトレット発電器をモータに取り付け,モータの振動で発電させているところ

[写真6] MEMS技術で製造したエレクトレット発電器の説明パネル

オムロンは,エレクトレットを利用した小型の振動発電器と,振動発電器を電源とする無線通信モジュールを展示していた(写真7,写真8).小型の振動発電器は外形寸法が20mm×20mm×4mm,重量が4g.出力電力は交流100μW(振動周波数30Hz,加速度0.15gのとき)である.出力電圧は50~60V前後だという.

無線通信モジュールは振動発電器のほかに,加速度センサ,無線送受信回路,整流・充電回路,蓄電素子などを内蔵する.振動発電器の出力を整流し,蓄電素子に貯蔵して電源として使う.

[写真7] 振動発電器(左上)の出力電力で赤色LED(右側の黒箱の中央)を点灯させていた

[写真8] 試作した無線通信モジュール

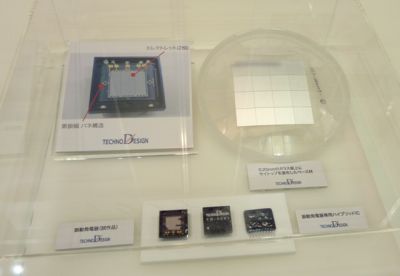

テクノデザインは,エレクトレット薄膜のサンプルとエレクトレット材料を使用した振動発電器(試作品)と,振動発電器の出力を整流・平滑化する専用のハイブリッドICを展示していた(写真9).

[写真9] ガラス基板にエレクトレット薄膜を形成したサンプル(右上),エレクトレット振動発電器(左下),ハイブリッドIC(右下)

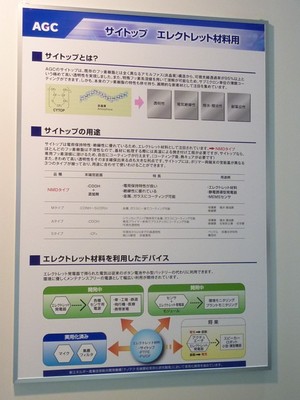

東京大学,オムロン,テクノデザインが使用したエレクトレット材料はいずれも,旭硝子が開発したフッ素高分子系エレクトレット「サイトップ(CYTOP)」である.その旭硝子は,サイトップの概要を展示パネルで説明するとともに,フッ素高分子系エレクトレットの実物を出品していた(写真10,写真11).

[写真10] フッ素高分子系エレクトレット「サイトップ(CYTOP)」の説明パネル

[写真11] フッ素高分子系エレクトレットの薄膜

このほか,三洋電機と村田製作所がそれぞれ,エレクトレットを利用した振動発電器の実物を出品していた.

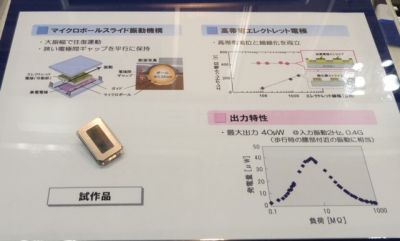

三洋電機が開発したエレクトレット振動発電器は,エレクトレット電極を可動電極,集電電極を固定電極とした構造で,直径0.32mmの微小な球を介してエレクトレット電極が左右に振動し,集電電極で電荷の変動を起電力として取り出す(写真12).振動周波数2Hz,加速度0.4gの振動を与えたときの出力電力は,最大40μWである.

[写真12] エレクトレット振動発電器の構造(左上)と試作サンプル(左下),出力特性(右下)

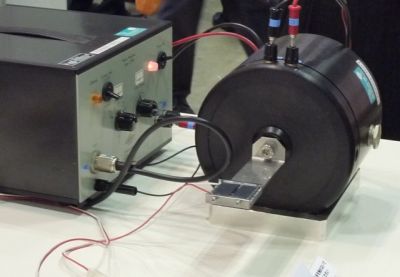

村田製作所は,試作したエレクトレット振動発電器をモータに接続し,モータの振動によって発電する様子をデモンストレーションしていた(写真13).

[写真13] エレクトレット振動発電器(手前の板状のモジュール)をモータ(奥側)に取り付けて発電させている様子

tag: TECHNO-FRONTIER, エコロジ, ワイヤレス, 研究開発, 電源