iPhoneと組み込み技術で未来を考える(4) ―― 「組み込みシステム」という視点

●「システム」という視点で見ると

ジェラルド・ワインバーグが議論してきた「システム思考」という考え方は非常に重要です(1).システム思考について,彼の著書に書かれている温度計の例を少し変更して,上述の「測る」技術について考えてみます.例えば図2のように,温度計を急に高温のお湯の中に入れたら,温度計の示度(読み)がどうなるか,考えてみてください(この例題をご存じの方も多いかもしれませんが...).

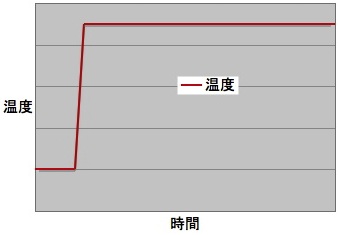

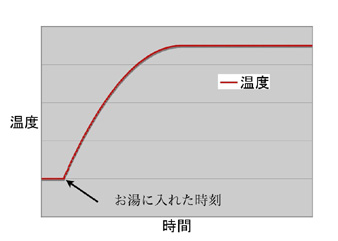

このような問いに対して,図3に示すような温度変化の計測実験結果のグラフが得られたとします.

図2 お湯に入れた温度計

(a) 直線的に変化するグラフ

(b) 弧を描いて変化するグラフ

図3 温度変化のグラフ

ここで私たちは,いろいろな視点からこのグラフを比較して考えることができます.

例えば私たちの経験的な観点から,図3(b)のグラフが正しくて,図3(a)のグラフは間違っている,と直感的に考えてしまいます.しかしこの二つのグラフをよく見ると,時間軸のタイム・スケールが書かれていないことに気付きます.この段階で,図3(a)のグラフは計測した間隔が長く,お湯の温度に到達するまでにほとんど計測がなされていなかった,と考えることができます.このように考えると,どちらのグラフも温度計の正しい示度の変化を表しているように思われます.

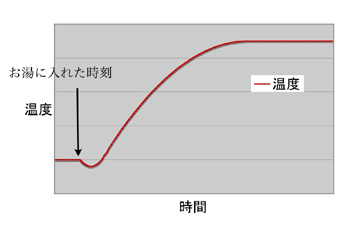

実際には,温度計を高温のお湯に入れると,先にガラスが膨張することにより一瞬,示度が下がり,続いて水銀が膨張しはじめます(図4).一般に私たちは,水銀の膨張率がガラスの膨張率よりも高いことを知っているため,図4のような変化を予測することが困難となります.

図4 実際の温度変化のグラフ

注意しなければならないことは,「温度の変化に合わせて水銀が膨張しやすい」という絶対的な視点からの膨張ではなく,「水銀の膨張率がガラスの膨張率よりも相対的に高い」ということ,さらには温度計というシステムの構成上,「水銀よりも先にガラスの方がお湯に触れる」ということです.「測る」対象は,上述の空気圧センサではチューブを介した圧力の変化であったのに対して,温度計ではガラスを介した温度の差に対する水銀の膨張と対応づけられます.そして,効率よく「測る」ためには,介在する物質の性質も考慮することが大切になります.

すなわち,システムの構成要素の性質を考慮し,その上で要素間の関係性を考慮して設計することが極めて重要になるのです.