本気の災害対策装置からスマホを活用した工事現場システム,3Gデータ伝送までが一堂に ―― 危機管理産業展(RISCON TOKYO)2013

2013年10月2日~4日,危機管理の総合展示会「危機管理産業展(RISCON TOKYO)2013」が東京ビッグサイト(東京都江東区)において開催された(写真1).今回のテーマは「危機管理のプロが集い,東京から発信する」.

写真1 会場受付の様子

甚大な被害をもたらした東日本大震災から2年余りが過ぎた.防災という面では,地震や津波などの自然の脅威に対しての取り組みが,行政や企業,住民によって進められてきた.その一方で,トンネル崩落といった老朽化した建造物の事故や,不正アクセスやサイト乗っ取りに代表されるサイバー空間における新たな脅威などが続出している.その意味で,継続的な危機管理意識の啓発は重要であると言える.

本展示会には国内外から262社・団体が出展した.会期中の延べ来場者数は45,467人.主催は東京ビッグサイト.特別併催企画は「テロ対策特殊装備展(SEECAT)'13」である.また,「東京国際消防防災展2013(FIRE-SAFETY-TOKYO)」が同時開催された.

●地域に密着した災害情報発信のためのデジタル・サイネージ・システムを提案

NHKアイテックは,災害時などに緊急放送を手軽に利用できる無線中継システム「STAND46」を展示した(写真2).本システムは,タッチパネル対応の46インチ縦型モニタを備えたスタンド・アロン・タイプのデジタル・サイネージである.通常時はNHKニュースなどの一般コンテンツを流し,大地震発生時などにはコンテンツが自動的に緊急放送に切り替わる.

写真2 NHKアイテックの「STAND46」

表示するコンテンツは,基本的にインターネット経由で配信される.内容は,NHKの文字ニュースや動画ニュース,気象情報,空撮映像(以上,NHKグローバルメディアサービスが提供),パソコンで作成された静止画や動画,Webコンテンツなどである.各地域のケーブル・テレビとの連携も可能だ.タッチパネルなので,FacebookやTwitterのようなSNSを操作することもできる.展示機を見た限りでは,画面上部1/3がNHK動画ニュースや文字ニュースの表示エリアで,下部2/3がWebコンテンツの表示エリアとなっていた.

地震発生時,気象庁が緊急地震速報を流した際にその情報発信を検知して,コンテンツ映像を自動的にテレビの緊急災害放送に切り替えて表示する.検知には,NHKのFMラジオ放送波を利用しており,警報のチャイム音を切り替えのトリガとしているとのことだ.手動による操作は不要.

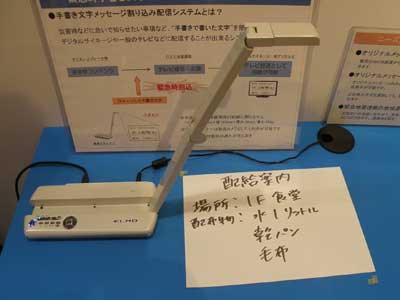

オプションとして,手書き文字などのメッセージを割り込ませるシステムも用意されている.書画カメラを使ってメッセージを撮影し(写真3),テレビ信号に変換して「STAND46」に出力することができる.

写真3 書画カメラによる手書き文字メッセージの撮影の様子

エルモ社製の書画カメラが使われている.

本システムの外形寸法は,701.8mm×150mm×1992mm.重さは123kg.災害時には移動して使用することも可能.高速道路の一部サービス・エリアや公営公園などに導入実績があるという.ほかに,21インチ横型モニタと飲料自販機を組み合わせたモデルもあるとのこと.

●データ専用SIMカードを使ってリアルタイムの動画伝送を実現

ケイヨ-テクノは,データ専用のSIMカードを使い,一般のモバイル・ネットワークを利用してリアルタイム映像を伝送する3G映像伝送装置「3G AV Transmitter」を参考出展した(写真4).

写真4 ケイヨ-テクノが参考出展した「3G AV Transmitter」

ケイヨ-テクノは,防犯用カメラ・システムの開発・製造から販売,施工までを手がける老舗企業である.昨今の犯罪の複雑化に合わせ,捜査や監視用の特殊用途カメラの需要は増えているといい,既存の防犯監視システム導入の相談だけでなく,特殊用途のデバイス開発などの話を持ち込まれることも多いという.今回参考出展した映像伝送装置も,クライアントからの要望の一つとして以前から挙がっていたものだったようだ.

本装置を使うと,インターネット環境が用意できない場所でも3G回線を利用して映像を伝送できる.本装置に市販のSIMカードをセットしてアクティベートすれば,公衆回線を使った伝送経路が開かれるというわけだ.本装置の原理は,スマートフォンからリアルタイムに映像を配信するUstreamやツイキャスなどのサービスに近い部分がある.ただし,伝送先は専用アプリを組み込んだ特定のパソコンである.撮影は,小型カメラを本装置に接続して行う(写真5).

写真5 デモ用に接続されていた小型カメラ

パソコンでの表示サイズは接続したカメラの解像度によるが,デモを見る限りSVGA(800×600ピクセル)以上は確保されており,映像は鮮明でフレーム・レートも高めだと思われる.普及レベルのWebカメラ並みの画質は確保されていた.なお,取材時点では,本装置を一般に販売する計画はないとのことだった.