私のソーラーカー・チャレンジ25年(前編) ―― 池上 敦哉 氏(ヤマハ発動機,Zero to Darwin Projectチーム代表)

●チーム「Zero to Darwin」が誕生,第3回WSCに参加

―― この時点で,チーム「Zero to Darwin Project」は結成されていなかったのですか?

池上氏:その時では,まだありませんでした.1990年の大会の翌年に,小学館のアウトドア月刊誌「BE-PAL」編集部が同誌の創刊10周年を記念して面白いことをやろうと,ゼロからソーラーカーを作って,第3回WSC(ワールド・ソーラー・チャレンジ)に参加する,そして製作過程も連載記事として掲載する,という無謀な計画を立てます.そこで,その雑誌の執筆者だった高橋 団吉 氏が中心となって小学館の社外にソーラーカー・チームを作ったのです.

WSCのレースは,出発点がオーストラリアのダーウィンという街なので,まずは出発点のダーウィンに行こう!という目標で,「Zero to Dawin Project」というチーム名になりました.ソーラーカーに初挑戦の集団の中に,私は経験者として誘われて入りました.大学を卒業し,社会人になったばかりだったので,ちょうど参加しやすかったのです.このチームで私は,当初,電気系のアドバイスだけをしていました.製作は,高橋氏のオフィスがある東京・神保町の小さなガレージで行いました.

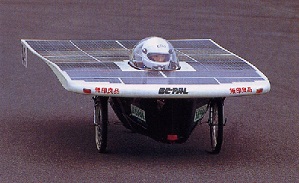

第3回WSCは1993年に行われることになり,それまでに時間があります.そこで1991年9月に北海道の北見で開催されたソーラーカー・レースに「BE-PAL号」で参加しました.予選は1位だったのですが,決勝ではバッテリ切れでリタイヤでした(写真12).

写真12 BE-PAL号

1992年からは,私も本腰を入れて手伝うようになりました.大学時代の後輩も巻き込んで体制を固め,その年の7月に鈴鹿サーキットで行われた第1回10時間耐久のソーラーカー・レースに「BE-PAL II号」で参加し,優勝しました(写真13).もちろん「BE-PAL」誌でも大きく記事としてとりあげられました.

写真13 BE-PAL II号

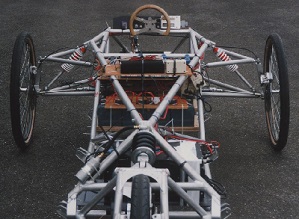

こうして1993年の第3回WSCへの基礎固めができ,「BE-PAL III号」で参戦しました.日本の大会とはレースのレギュレーションが異なるので,ソーラー・パネルはぐんと大きくなっています.車体はパイプ・フレーム構造になりました.短期間にいろいろと試行錯誤して,マシンは一気に進化しました(写真14,写真15).

写真14 BE-PAL III号のフレーム構造

写真15 BE-PAL III号はゴキブリ型に進化した

こうしてZero to Darwinチームは,BE-PAL III号をもってダーウィンの街に乗り込むことができ,名称どおりの目的を達成しました.続いてDarwin to Adelaide(アデレードは,オーストラリア南部の大都市.WSCのゴール地点)も達成しました.結果は10位でした.この大会で優勝したのは日本のホンダ・チームの「ドリーム」号でした(写真16).ホンダ・チームは次の1999年の大会でも優勝,連覇しています.

写真16 第3回,第4回WSCで連続優勝したホンダDREAM号はプラモデルで発売された

(以下,後編につづく)

写真3~写真15は池上 敦哉 氏から提供していただきました.