「ユーザ参加型」のオンライン学会を開催 ―― 第1回ニコニコ学会βシンポジウム

【東京大学 教授の暦本 純一氏(写真13)】

- あるパソコンのディスプレイからほかのパソコンのディスプレイにデータを移しとれるペン「Pick-and-Drop」

- テーブル面のディスプレイからその上に置かれたパソコンにデータを移したり,カタログから,好きな家具の情報を取り出してディスプレイにコピーしたりできる研究「Augmented Surfaces」

- マルチタッチ操作の研究(写真14)

- 洋服にマルチタッチ機能を組み込んだジェスチャ・パッドなど

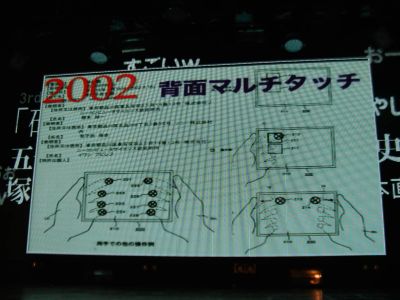

- 背面マルチタッチ操作の研究(写真15)

- 電気刺激により人間の手指を動かす研究「PossessedHand」(写真16)

- 人間の歩行時の電位を検出し,表示に反映させるゲームパッド「Sencing Gamepad」

- 人間の目の機能を拡張するツール(見たものを記録する)

- 自動ツイートや動物目線での動画撮影が行えるペット用ウェアラブル・デバイス「Cat@Log」

写真13 東京大学 教授の暦本 純一氏

写真14 マルチタッチ操作の研究(2002年)

写真15 背面マルチタッチ操作の研究(2002年)

写真16 電気刺激により人間の手指を動かす研究「PossessedHand」

発表の中で宮下氏は,「作る人(プロ)」と「ユーザ」が明確に分けられていた従来のコンテンツ産業の構造について触れ,「表現というのは人間の本質的な活動であり,(表現したいという)われわれのモチベーションはお金ではない.今後は,(ネットで表現して得られる)コメントが新しい通貨になるのではないか」と述べた.そして,同氏がふとしたきっかけでシダ植物の生命力の強さに興味を持ち,シダの胞子の適応限界を研究して,高嶺賞という生物学の賞を受賞した例を挙げながら,その分野の専門家でないと研究成果を挙げられない,という説を打破した.

また塚田氏は,研究対象の選定について,「ニーズの中に飛び込み,自分が心から信じられるテーマを選ぶこと」だと述べた.

1時間半にわたる100件の研究発表が終わると,「888888888888」(拍手を表す)などのコメントが会場の壁を駆け巡った(写真17).

写真17 研究100連発の終了時のようす