3原色配列コードや電子ペーパ一体型RFIDタグなどに注目 ―― 第12回自動認識総合展

●データの書き換えと情報量の増大に対応したRFIDタグ

バーコードやQRコードはきわめて低コストである半面,格納できるデータの情報量がそれほど多くない,データを書き換えられない,セキュリティ(機密性)が保ちづらい,といった制約がある.これに対してデータの情報量を飛躍的に増やすとともに,書き換えを可能にしたのが,電磁波を使ってデータをやり取りするRFID(Radio Frequency Identification)タグだ.

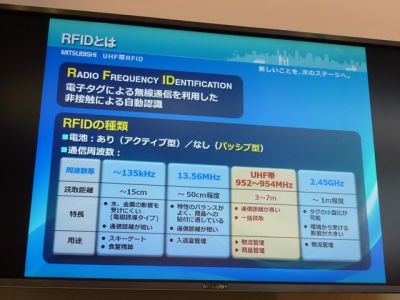

RFIDタグは,電源を持たないパッシブ型と電源(電池)を備えるアクティブ型に分かれる.電磁波の周波数は大きく分けて4種類あり,135kHz帯,13.56MHz帯(HF帯),952MHz~954MHz帯(UHF帯),2.45GHz帯となる(写真5).タグの内部はアンテナ,送受信回路,メモリ,コントローラ回路で構成される.送受信回路とメモリ,コントローラ回路はワンチップのシリコン・ダイにまとめてあることが多い.

写真5 RFIDタグの分類

2009年9月に開催された第11回自動認識総合展で三菱電機が講演していたスライドより.

周波数帯別に見たときに最も普及しているのは,13.56MHz帯(HF帯)のRFIDタグだろう.ソニーが開発した非接触ICカード技術「FeliCa(フェリカ)」が13.56MHz帯(HF帯)を利用しているほか,「ISO 14443 TypeA(Mifare)」や「ISO 14443 TypeB」,「ISO 15693」などの非接触ICカード規格も13.56MHz帯(HF帯)を採用している.物流系のRFIDタグでも,13.56MHz帯(HF帯)を利用している製品が多い.

最近ではRFIDタグと書き換え可能なラベルを一体化した自動認識システムが注目を集めている.タグに相当するラベルには,文字や数字などのほか,バーコードあるいはQRコードが記載されており,さらに,RFIDタグのシリコン・ダイを内蔵する.「リライタブル・システム」あるいは「リライタブル・ハイブリッド・メディア」などと呼ばれている.

今回の自動認識総合展では,トッパン・フォームズが電子ペーパとRFIDタグを一体化したラベルを展示していた(写真6).電子ペーパの表示内容を,13.56MHz帯(HF帯)のRFIDタグを通じて書き換える.電子ペーパはバッテリを搭載しておらず,リーダ/ライタから無線でRFIDタグへ電力を供給する.

写真6 電子ペーパとRFIDタグを組み合わせたラベル

ラベルはバッテリを持たない.無線で電力を供給しながら,電子ペーパの表示内容を書き換える.

バッテリを搭載していないので,ラベル全体は非常に薄い.電子ペーパ部で最大0.4mm,RFIDタグ部で最大1.0mmしかない.電子ペーパの原理は電気泳動方式で,電子書籍リーダで普及している技術と同じである.

●RFIDタグの一括読み取りを実演

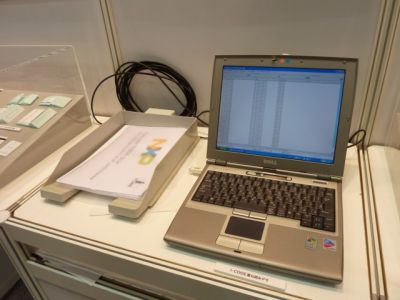

RFIDタグ・システムの重要な機能に,大量のタグを一括して読み取る機能がある.RFIDタグ用半導体の大手ベンダであるNXP セミコンダクターズ ジャパンは,50個のHF帯RFIDタグを一括して読み取るシステムを展示し,一括読み取りを実演していた(写真7).

写真7 50個のHF帯RFIDタグを一括して読み取るシステム

左がリーダ/ライタを兼ねたトレイ.右のパソコンで読み取り結果を表示していた.

HF帯RFIDタグはICODE SLIファミリの次期モデル「ICODE SLIx」を使用し,リーダ/ライタは書類を重ね置きするタイプのトレイを採用した.1枚のクリア・ファイル内に50セットのA4判紙が重ねてあり,それぞれのセットに1個のRFIDタグをラベル化して貼り付けてある.読み取りは45セットまではほぼ一瞬で進み,残り5セットだけは2~3秒を要していた.

RFIDタグ・システムのベンダである大日本印刷は,952MHz~954MHz帯(UHF帯)のRFIDタグを大量に重ねて置いた状態での一括読み取りを実演していた.RFIDタグを取り付けたファイルを縦に並べて棚に置き,ハンディ・タイプのスキャナで読み取る(写真8).100枚のファイル(RFIDタグ)をおよそ10秒で読み取っていた.

写真8 UHF帯のRFIDタグを取り付けたファイル・フォルダを縦に並べて一括読み取りを実演

Post a Comment