通信モジュールの使い方と試作基板の作成事例

KDDI通信モジュールは,いくつかのポイントに注意すれば,容易に機器に組み込むことができます.ここでは,CDMA 1X対応のセイコーインスツル製通信モジュール「WM-M200A」を市販のCPU基板に接続し,携帯電話ネットワークを介してインターネットなどへアクセスする端末を試作した事例を紹介します.

● CDMA 1X通信モジュールのインターフェース

WM-M200Aは二つのシリアル・ポートと3本の制御線で接続します.それぞれの特徴は下記のとおりです.

シリアル・ポート1 :発着信のためのコマンドやサーバとの通信データをやりとりするポートです.有線モデムなどと同様にATコマンドによって制御します.ATコマンドおよびレスポンス内容は,例えば接続開始要求についてはATDxxxx(ダイヤル・ディジットは任意)に対してCONNECT/NO CARRIER/ERROR/BUSY/DELAYEDのいずれかが返されるなど,一般のモデムと共通する部分が多く,制御は容易に行えます.

シリアル・ポート2 :電波状態の確認や通信モジュール自身の状態確認などの制御に使用します.

制御線:通信モジュールの電源ON/OFF,電源状態の表示,リセットの制御があります.

電源: 3.4V~4.2V(標準3.65V),最大870mAが必要です.

コネクタ: 0.5mmピッチのフラット・パッケージ80Pコネクタが使われています.

● CPU基板との接続

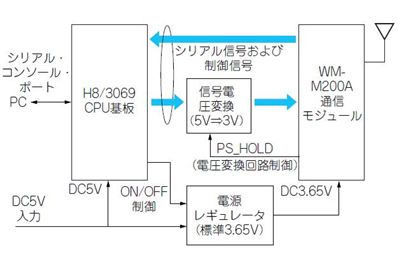

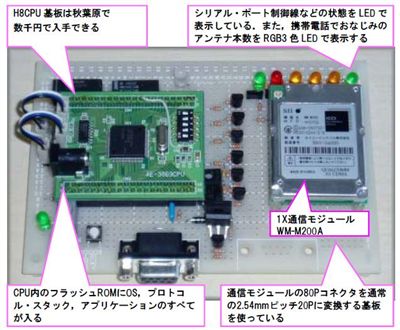

試作基板の製作では,容易に入手可能な部品を使用することを前提としましたが,通信モジュールの接続コネクタについては少量入手や実装に難しさを伴います.そこで,専用の変換基板を用います.ハードウェア・ブロックを図1に,試作した基板を写真1に示します.

図1 WM-M200AとCPU基板との接続(試作基板ブロック図)

写真1 試作したCDMA 1X通信モジュール基板

ポイントは,電源レギュレータと信号電圧変換です.1X通信モジュールは,携帯電話と同じCDMAチップセットを内蔵しており,電源電圧は標準3.65Vです.一般的な電圧ではないので,ここでは任意の電圧に設定できる電源レギュレータを使用しました.また,DC5V入力が十分安定してから通信モジュールに電源を供給するため,CPUからON/OFFできるようにします.信号電圧変換については,通信モジュールの信号入出力が3V系であり,5V系のCPU基板出力をそのまま接続すると最大入力電圧を超えてしまうため,5V系から3V系へ変換しています.また,通信モジュール保護のため,電源OFFの状態で端子に電圧がかからないように,通信モジュールの電源状態表示信号(PS_HOLD)を使って電圧変換回路をシャットダウンできるようにしています.一方,逆方向は3V系出力から5V系への入力となりますが,"H"レベル入力電圧(VIH)の規格を満足するので,こちらはダイレクトに接続できます.なお,"H"側信号電圧レベルが不足する場合,一般にプルアップ抵抗で解決する方法があります.しかし,通信モジュールの信号出力へのプルアップは,その抵抗値の大小にかかわらず禁止されているので注意が必要です.