USB 3.0規格のFAQ(2) ―― SuperSpeed USBはいかにして高速伝送を実現しているのか?

Q.レシーバの外側で観測する信号とレシーバの内部で実際に受け取るイコライザ補正後の信号は異なるのではないか?

A.異なる.そのため,測定器もイコライザを持つ必要がある.

実際の運用ではレシーバ・イコライザを使用することが前提であるため,伝送路遠端でオシロスコープに取り込んだ波形についてもイコライザを適用する必要があります.そこで,オシロスコープが異なっても同一条件で評価できるように,リファレンス・イコライザが規定されています.リファレンス・イコライザは図11のような特性を持つリニア・イコライザです.

図11 規格認証テスト用のリファレンス・イコライザ

実際の適用方法は測定器メーカによって異なります.筆者ら(Tektronix社)の「DSA70000Bシリーズ・デジタル・シリアル・アナライザ」の場合,波形に対する演算の一つとしてFIR(Finite Impulse Response)フィルタを適用し,イコライザを通した波形をリアルタイムに表示できます.USB-IFが提供する規格認証(コンプライアンス)テスト・ソフトウェアのSigTestもイコライザを組み込んでいます.SigTestは従来からPCI Expressの規格認証で使用されていたものをUSB 3.0用に改良したものです.

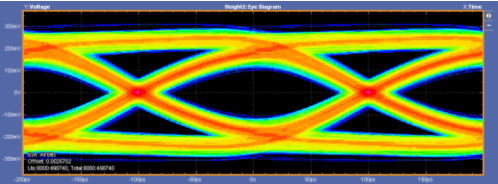

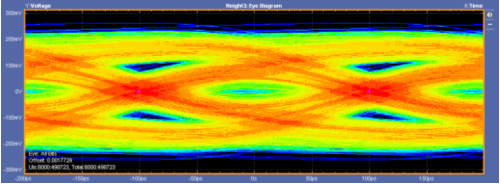

図12は,図9の信号を3mのケーブルで伝送したときの波形です.図13は,さらに30cm基板(ホスト・バックパネル)を通したときの波形です.アイが相当つぶれています.なお,実際にはホスト・コントローラの接続対象はデバイスとなるため,ホスト・バックパネルを接続することはありません.しかし,

- 物理層については,ホスト・コントローラもデバイスも違いはない

- アドイン・カード上のチップ-レセプタクル間の基板トレースはホスト用のトレースに比較して十分に短い

ということで,ここではデバイスの代わりとしました.

図12 3mケーブルを通した波形

図13 ケーブルと30cm基板(ホスト・バックパネル)を通した波形

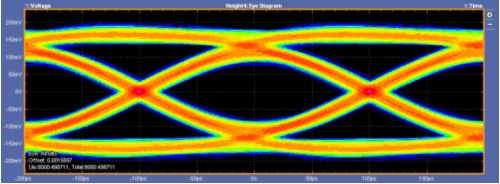

図14は最終的にリファレンス・イコライザを通した波形です.信号品質が改善され,アイが開いています.規格認証テストはこの状態で行います.

(a) アイ・ダイアグラム

(b) 改善前の波形(紫)と改善後の波形(オレンジ)

図14 リファレンス・イコライザで改善した信号