応用回路設計のための第一歩 ―― I/O規格とLED表示,スイッチ入力,アナログ出力,RS-232通信のための回路の設計法

tag: 半導体 電子回路 ディジタル・デザイン

技術解説 2009年5月18日

4.アナログ出力回路

ここでは,ディジタル回路からアナログ信号を出力する方法を説明します.

ディジタル信号をアナログ信号に変換するためには,D-Aコンバータを使います.D-Aコンバータには,動作させる周波数や分解能(精度)の違いにより複数の方式があります.これらの中で,R-2Rはしご型D-Aコンバータは,比較的低速で,簡単にアナログ信号を得る方式として,よく使われています.

● R-2Rはしご型D-Aコンバータの動作原理

R-2Rはしご型D-Aコンバータは,ある値の抵抗と,その2倍の抵抗を組み合わせて作られるD-Aコンバータです.構造が単純なため初心者にも作りやすく,かつ抵抗の特性がそろっていればそこそこの精度が得られるため,重宝する回路です.

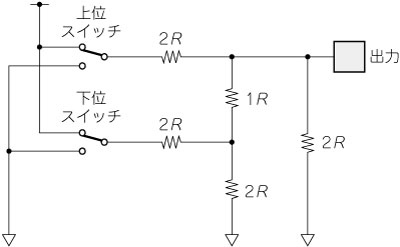

図12に2ビット分のR-2Rはしご型D-Aコンバータの回路を示します.R-2Rはしご型D-Aコンバータは,電圧の加算によって出力電圧を得る方式のものです.回路中の抵抗素子は,1倍のR値を持つ抵抗と,2倍のR値を持つ抵抗です.Rは100Ωでも10kΩでも構いません.仮に100Ωの抵抗で考えた場合,100Ωと200Ωの抵抗が組み合わせになります.そして,Vcc電源とグラウンド電源に切り替えるスイッチが付いています.スイッチの接続先で電圧が決定します.

図12 R-2Rはしご型D-Aコンバータの概念図

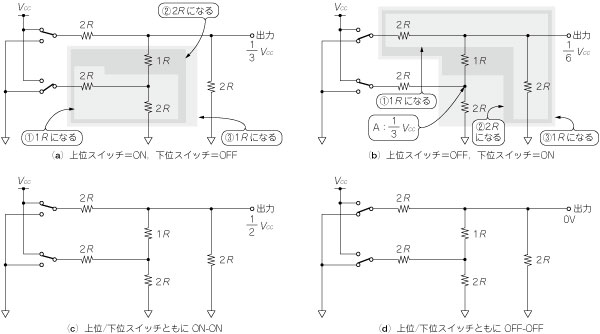

上位側のスイッチをVcc,下位側のスイッチをGNDにした状態を図13(a)に示します.下位側のスイッチがGNDになるということは,GND電圧に2Rの抵抗がつながることになります.抵抗の並列回路と直列回路をひとつひとつ整理していくと,2Rと1Rの直列回路になることが分かります.つまり,回路に流れる電流はVcc→2R→出力端子→1R→グラウンドということになります.出力の端子に現れる電圧は,1/3×Vcc電圧です.仮にVccが3.3Vである場合,出力電圧は1.1Vです.

上位側のスイッチをGND,下位側のスイッチをVccにした状態を図13(b)に示します.上位側のスイッチがGNDですから,上位側の2R抵抗がGNDに接地されます.回路を整理するとA点は1/3×Vcc電圧になります.この電圧は,ちょうど上側の1R抵抗と,①の1R抵抗で,ちょうど1/2に分圧されます.結果的に,出力の端子に現れる電圧は1/3×1/2×Vccの,1/6×Vcc電圧になります.

図13 R-2Rはしご型D-Aコンバータの動作

図13 R-2Rはしご型D-Aコンバータの動作

(a)は①の部分に注目すると,2Rが2個の並列なので1Rになる.②の部分に注目すると1Rが2個の直列なので2Rになる.③の部分に注目すると,2Rは2個の並列なので1Rになる.つまり,2Rと1Rの分圧出力が得られる.(b)は,①の部分に注目すると,2Rが2個の並列なので1Rになる.次にA点を基準に②の部分に注目すると,1Rが2個の直列なので2Rになる.③の部分に注目すると,2Rが2個の並列なので1Rになる.つまりA点は1/3×V(CC下付き)になる.A点から出力を見ると,1Rと1Rの分圧になる.従って,1/6×Vccが出力される.

上位側のスイッチと下位側のスイッチが共にVccの状態を図13(c)に示します.この場合も,同様に計算できますが,「重ね合わせの理」を使えばもっと簡単に計算できます.図13(a)の1/3×Vccと図13(b)の1/6×Vccの電圧が足された値が出力端子に現れることになります.最終的には1/2×Vcc電圧になります.

上位と下位のスイッチがともにGNDの状態を図13(d)に示します.計算するまでもなく,出力端子は0Vです.

このように,上位スイッチと下位スイッチの組み合わせで,四つの値を得ることができます.

● R-2Rはしご型D-Aコンバータの回路

図12は二つのスイッチで四つの状態を得るD-Aコンバータです.しかし例えば電子機器において,たくさんのスイッチを並べて物理的にバチバチと切り替える操作を行うのでは使い物になりません.そこで,実際の回路では,スイッチ部分をバス・バッファICで代用します.

抵抗素子は,数百Ωから数kΩの間で,比率が1対2のものを選びます.比率に差があると,それはそのままディジタル値からアナログ値に変換した時の誤差になります.そしてその誤差は,分解能を決定する入力ビット数が増えれば増えるほど増加しますので,変換誤差がないように調整します.さらにいえば,2種類の抵抗ではなく,選別した1種類の抵抗のみで1:2の抵抗を作る方が,精度の高い回路網を組み上げることができます.

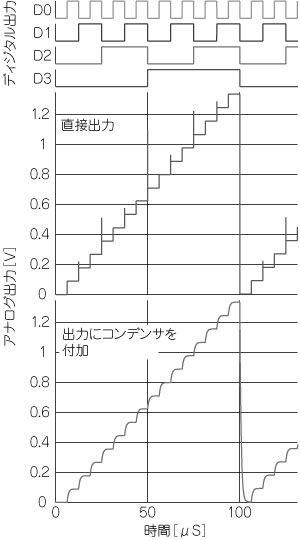

また,入力されるディジタル値の値を切り替えると,値が加算される瞬間にノイズが発生します(図14).そこで,出力端子にコンデンサを付加することで,このノイズを防ぐことができます.

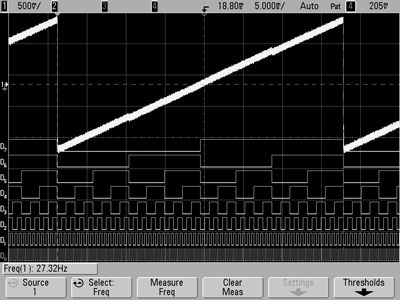

図14 R-2Rはしご型D-Aコンバータの波形

4ビットのR-2Rはしご型D-Aコンバータをシミュレーションした結果を示す.上段の出力波形は,ディジタル入力が変化した瞬間,アナログ出力に大きなヒゲが発生している.下段は出力端子に1200pFのコンデンサを挿入した波形.ヒゲが発生しなくなったことが分かる.コンデンサの容量を大きくすると,波形がより滑らかになる.ただし高速に駆動させたときに,R-2Rの抵抗網とコンデンサが高周波数をカットするフィルタとなり,所望の波形が得られなくなる.

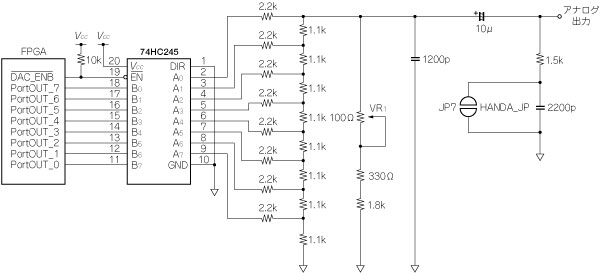

実用的な回路を図15に示します.出力段が単純に2.2kΩの抵抗ではなく,100Ωの可変抵抗器で2.13kΩ~2.23kΩの間を調節できるようになっています.これは,実際に抵抗素子のバラツキにより,上位側に行くに従って誤差が増幅されるのを補正するためのものです.

図15 (a) R-2Rはしご型D-Aコンバータの実用回路

図15 (b) R-2Rはしご型D-Aコンバータの波形

また,R-2R抵抗網の出力からHD4出力端子の間に挿入されている10μFのコンデンサは,スピーカなどを駆動するために直流信号成分を省き,変化分だけを出力端子から取り出すためのものです.sin波のような連続して変化する用途であれば,直流成分は関係ありませんので,このコンデンサを付けたまま使用することをお勧めします.直流電圧のアナログ値を出力したい場合は,10μFのコンデンサを介さずに接続します.