はんだ付けとコイル巻きでモータ技術の神髄を体感 ―― CQエレクトロニクス・セミナ「実習・モータ&インバータの原理と組み立て」

●2日目:モータの構造を学び,モータのコイルを巻く

セミナの2日目は,モータについての解説が行われた.1日目は回路の側,つまりインバータの側から見たモータの駆動原理の講義だったが,2日目はモータの構造から見た動作原理の講義が行われた.講師も変わった(写真6).

写真6 2日目も最初は講義から

動作原理の解説の後,講師が「どのようなモータを作りたいですか?」と受講者に問いかけた.回転数の速いモータか? トルクを出すモータか? ここが決まらないと,モータは設計できない.コイルの巻き数が多いほど回転数は上がるものと考えがちだが,実際にはそうではないという.「皆さんがそれぞれ巻き数の異なるモータを作れば,実験で確かめられますよ」という講師の言葉に従い,コアの1カ所(1ティース)の巻き数を10ターンで作る人,15ターンで作る人,20ターンで作る人など,それぞれ異なる巻き数のモータを作成した.

午前中の休憩の後,コイル巻きの作業が始まった.最初に模範演技(?!)が行われ,コイルを巻いていくコツを,講師が何度もポイントを繰り返しながら説明した(写真7).

写真7 作業開始の前に講師が模範演技

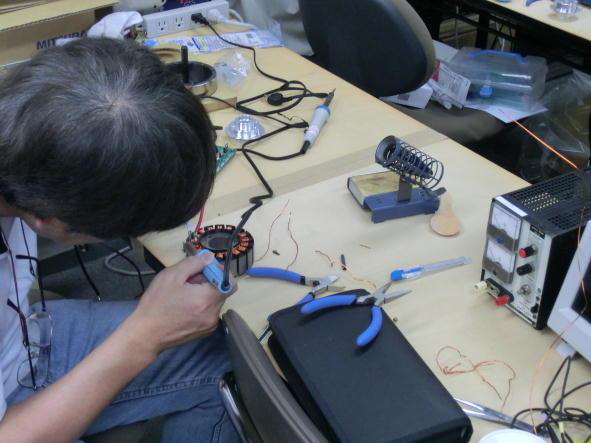

そして,受講者はそれぞれ席に戻って巻き線作業を開始した(写真8).

写真8 席に戻ってコイル巻きを開始

自信がない受講者は巻き数の少ないモータを作成した.そのためもあってか,午後2時半ころにはコイル巻きが終わった受講者も出てきた.そこから配線の作業(少しはんだ付け作業がある)を行い(写真9),最終チェックで問題がなければ,昨日完成させた自分の回路基板に接続する.

写真9 巻き線作業が終了し,配線作業へ

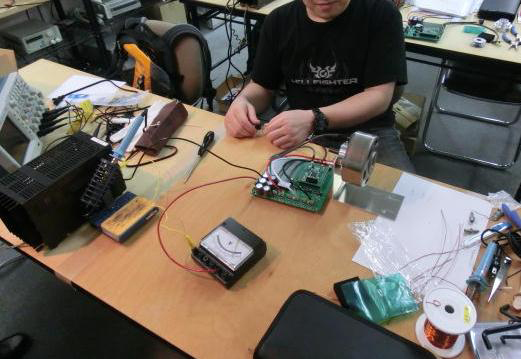

次々とあちこちで歓声が上がった(写真10).それぞれ巻き数がバラバラなので,モータの回転音が異なる.

写真10 完成者第1号

皆が集まって,ロータが回るか注目した.無事回った.

モータのロータ(回転)部に特別なシールを貼り,回転数を測ってみた.すると,10ターンで巻いたモータと20ターンで巻いたモータとでは回転数が大きく異なった.24V動作で20ターンのモータは約1000回転/分(写真11),10ターンのモータは約2000回転/分(写真12)だった.苦労してたくさん巻いたモータのほうが遅い,という現実に,「ちょっと納得できない」という顔をする受講者もいた.そこで,講師がモータの特性図を使って再度その理論を説明した.

写真11 20ターン24Vで回転速度を計測すると1014回転/分だった

写真12 こっちは10ターンのモータ,24Vで2021回転/分

20ターンよりこちらのほうが高速回転だった.電圧を12Vに落とすと1010回転/分.理論どおりである.

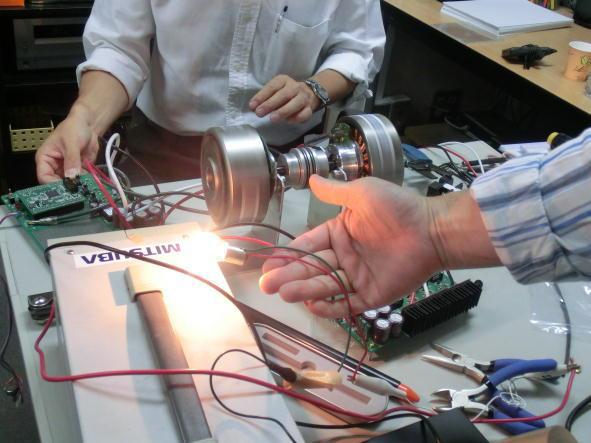

さらに二つのモータをつないで,簡単な回生・発電の実験も行った(写真13).

写真13 完成したモータを二つ使って回生・発電

右側のモータのロータを左側のモータに接続して発電した.左側のモータのインバータ基板の電源線をつなぐと,ランプが点灯した.

こうして夕方には,受講者全員のモータが回った.