電気自動車やプラグイン・ハイブリッド車などに注目集まる ―― 人とくるまのテクノロジー展(自動車技術展)2008レポート【環境編】

自動車技術に関する総合展示会「人とくるまのテクノロジー展(自動車技術展)2008」が5月21日~23日にパシフィコ横浜・展示ホールで催された(写真1).人とくるまのテクノロジー展(自動車技術展)は1992年より毎年初夏に開催されており,今回で第17回目となる.

[写真1] 「人とくるまのテクノロジー展2008」の会場入口

出展者数は392社,出展小間数は982小間で,いずれも過去最高を記録した.

自動車産業が抱える大きな課題は「環境」と「安全」である.「環境」とは,自動車が排出するガス(排気ガス)が環境にもたらすさまざまな悪影響を意味する.大気汚染はもちろんのこと,最近では地球温暖化への影響が懸念されている.排気ガスをなるべく出さないようにすることや,燃費をできるだけ下げること(燃料当たりの走行距離をできる限り長くすること)が自動車に望まれている.

「安全」とは,もちろん交通事故の対策を意味する.自動車は人間が操作する機械であるから,人間による操作の誤りからは逃れられない.交通事故の可能性は常に存在する.交通事故が起こったときに乗員を保護する,歩行者を保護する,あるいは交通事故そのものを起こさないようにすることが自動車に望まれている.

「環境」と「安全」.いずれの課題を解決する場合も,エレクトロニクス技術の活用が欠かせない.本レポートでは「環境問題」に対応した注目の技術展示を紹介する.

●ガソリン車と同等の利用空間を確保した電気自動車

環境に与える負荷を軽減する方法,すなわち排気ガスを減らす最も直接的な方法は,内燃機関によるエンジンを,排気ガスを出さない駆動機関に代えてしまうことだ.その有力候補が電気自動車である.2次電池の出力をインバータによって交流に変え,交流同期式モータを回して車輪を駆動する.発電電力の利用に伴う地球温暖化ガスの排出という問題は残るが,大気を汚染する心配は全くない.

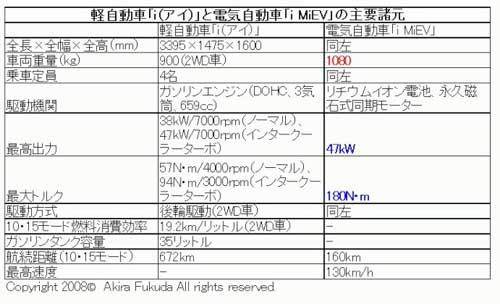

人とくるまのテクノロジー展(自動車技術展)2008では,三菱自動車工業が電気自動車「i MiEV(Mitsubishi innovative Electric Vehicle)」を参考出展し,来場者の興味を大いに集めていた(写真2).ガソリン・エンジンの軽自動車(乗用車)「i(アイ)」をベースに,エンジンやトランスミッション,燃料タンクなどを外し,代わりにモータ,インバータ,充電器,リチウム・イオン電池などを組み込んだ電気自動車である(表1).

(a) 電気自動車「i MiEV」のフロントまわり.軽自動車「i(アイ)」をベース車両としており,外観は「i」とほぼ同じである

(b) i MiEVのリヤまわり.後部座席の後ろに荷物室がある

(c) i MiEVを展示した床.床を浅く掘って底に鏡を貼り,モータとリチウム・イオン電池が来場者から見えやすいようにしていた

(d) i MiEVの充電用コネクタ.右側面の後端にレイアウトした.ベース車両「i」では,同じ部分に換気口が配置してあるようだ

(e) i MiEVの助手席側から撮影したインパネとシフト・レバー.ベース車両「i」の自動変速タイプとよく似ている

[写真2] 三菱自動車工業が参考出展した電気自動車「i MiEV」

[表1] 軽自動車「i」と電気自動車「i MiEV」の主要諸元

i MiEVの凄いところは,フロアパネルがガソリン車の「i」と変わらないことだ.このため,乗員空間と荷物室は「i」と同じ大きさであり,空間的な実用性が損なわれていない.「i」のエンジンはリア・ミッドシップ・レイアウトであり,ホイール・ベースが2550mmと長い.このことが電気自動車にとって幸いしたようだ.「i」のエンジンとトランスミッションが収まっていた空間にモータと充電器,インバータを配置し,フロアパネル下にリチウム・イオン電池を敷き詰めることで,電気自動車を実現できた.

三菱自動車は,東京電力や関西電力などの電力会社と電気自動車の共同研究を進めているほか,2007年12月にはジーエス・ユアサ,三菱商事と合弁で電気自動車用リチウムイオン電池の製造会社 リチウムエナジージャパンを設立した.2008年2月からはi MiEVを公道で走らせるなど,フィールドでのデータ収集を目的とした実証走行試験を始めている.展示ブースではi MiEVが公道を走行する様子を撮影したビデオを,液晶ディスプレイに再生表示していた.

i MiEVに搭載したリチウム・イオン電池は1個のモジュールに4個のセルを内蔵し,22個のモジュールを直列に接続したもの.出力は330V,貯蔵電力量は16kWhである.一般家庭の交流コンセントを使用して充電できる.ただし,充電に要する時間は100V15Aの交流電源で約14時間,200V15Aの交流電源で約7時間とかなりかかる.1回の充電による走行距離(10・15モード)は160km(目標値)であり,ガソリン車に比べるとやや短い.モータは永久磁石式同期モータで,最高出力は47kW,最大トルクは180N・m.最高速度は130km/h(目標値)と十分ある.

展示ブースにおける説明によると,1回の充電による公道の走行距離は120kmくらい(エアコンを普通に使用した場合).電気代は450円だという.単純計算では,15km当たりの電気代(燃費)は56.25円になる.軽自動車でガソリン1リットル当たりの走行距離を15km,ガソリンの価格を1リットル当たり160円と仮定すると,i MiEVの燃費はガソリン車のわずか1/3で済むことになる.

i MiEVは,2010年ころに一般消費者向けに市販される計画である.気になるのは価格だが,経済産業省の補助金を差し引いても,購入者が車両に支払う金額は200万円台の後半から300万円程度になるという.軽自動車ベースであることを考えると非常に高価といえるが,電気自動車としては破格に安い価格ともいえる.

このほか電気自動車では,富士重工業が東京電力と共同開発中の電気自動車「R1e」を参考出展した(写真3).リチウム・イオン電池を搭載し,満充電による走行距離は80kmである.電池の容積と重量を軽減するため,走行距離をわざと短くした.それでも後部座席のスペースが犠牲となり,実質的には2名乗車となっている.R1eはi MiEVに比べると,まだ改良の余地が大きいことが分かる.

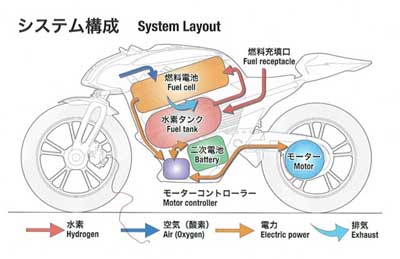

●燃料電池を2輪車に搭載

リチウム・イオン電池に代表される2次電池は,体積および重量に比例して貯えられる電力量が増大する.言い換えると,4輪車に比べて外形寸法が小さな2輪車は,2次電池の外形寸法が小さくなり,十分な航続距離を確保するためには貯蔵電力量が不足する.

この欠点を,燃料電池と2次電池の組み合わせで補う試みがある.燃料電池によって航続距離を延ばす.こういった燃料電池2輪車を,スズキとヤマハ発動機がそれぞれ参考展示した.

スズキが参考出展したのはオンロード・スポーツ・タイプの燃料電池2輪車「crosscage(クロスケージ)」である(写真4).燃料電池は高圧水素を燃料とする固体高分子型(PEMFC).リチウム・イオン電池と同期式モータで駆動系を構成する.通常のモータ・サイクルとは違って動力伝達チェーンは存在せず,モータが後輪の車軸に直結されている.1回の燃料充てんによる航続距離は200kmである.なお,燃料電池は英国のIntelligent Energy社が開発した.

(a) 燃料電池二輪車「crosscage(クロスケージ)」の外観.燃料タンクに相当する部分に燃料電池,その下に水素タンクを配置した

[写真4] スズキが参考出展した燃料電池二輪車「crosscage(クロスケージ)」

ヤマハ発動機が参考出展したのはスクータ・タイプの燃料電池2輪車で,2車種ある(写真5).一つは50ccクラスのスクータに相当する燃料電池2輪車「FC-Dii」,もう一つは125ccクラスのスクータに相当する燃料電池2輪車「FC-AQEL」である.

(a) 燃料電池スクータ.手前が50ccクラスの「FC-Dii」,奥が125ccクラスの「FC-AQEL」

(b) ダイレクト・メタノール型燃料電池(DMFC)のスタックも展示していた

[写真5] ヤマハ発動機が参考出展したスクータータイプの燃料電池二輪車

50ccクラスのFC-Diiには,ダイレクト・メタノール型燃料電池(DMFC)を搭載した.ダイレクト・メタノール型は反応過程で二酸化炭素を排出するものの,固体高分子型に比べると燃料(メタノール水溶液)の確保と充てんが容易で,実用化しやすい.1回の燃料充てんによる航続距離は125km.燃料タンクの容量は3.6リットル.2次電池はリチウム・イオン電池である.リチウム・イオン電池の満充電による航続距離は40km.

125ccクラスのFC-AQELには,固体高分子型燃料電池(PEMFC)を搭載した.容量が4.7リットルの高圧水素タンクを2本搭載しており,航続距離は200km以上になるという.

●家庭用コンセントから充電するハイブリッド車

排気ガスを削減する手法として長年の実績を誇るのが,トヨタ自動車のハイブリッド乗用車「プリウス」である.そのトヨタ自動車は,一般家庭の交流コンセントを使用して充電できるハイブリッド車(プラグイン・ハイブリッド車)「トヨタプラグインHV」を参考出展した(写真6).

(a) 「トヨタプラグインHV」を前方から見たところ.ベース車両はハイブリッド車「プリウス」

(b) 「トヨタプラグインHV」の充電用コネクタ.右側後端にレイアウトした

(c) 「トヨタプラグインHV」の荷物室.荷物室床下にニッケル水素電池モジュールを(202V,6.5Ahのモジュールを並列に2台)を配置した.市販車の「プリウス」の2倍の電池を搭載したため,荷物室の床下がせり上がっている

[写真6] トヨタ自動車が参考出展したプラグイン・ハイブリッド車「トヨタプラグインHV」

トヨタプラグインHVはプリウスをベース車両にしており,搭載電池(ニッケル水素電池)の容量を2倍に増やす(出力202V,容量6.5Ahの電池モジュールを並列に2台積む)などの改造を施して実現した.一般家庭で充電できるほか,短距離であれば電気自動車として走行できる.電気自動車として走らせた場合に10・15モードにおける走行距離は13km,最高速度は100km/hである.充電時間は200V電源の場合に1~1.5時間,100V電源の場合に3~4時間ほどかかる.

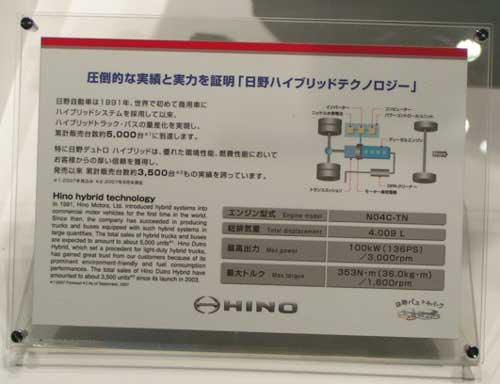

このほか日野自動車は,トラックやバスなどに向けたディーゼル・エンジンとのハイブリッド技術を展示した(写真7).同社はディーゼルと電気のハイブリッド自動車を1991年に初めて量産化した実績を有する.2008年2月末までにハイブリッド・バスとハイブリッド・トラックを累計で約5000台販売した.

(a) ディーゼル・ハイブリッド技術の展示パネル.ディーゼル・エンジンの回転駆動力を電気モータがアシストする構成である.2次電池はニッケル水素電池

(b) 基幹部品の実物展示.奥がECUやインバータなどの制御ユニット.手前がニッケル水素電池モジュール

[写真7] 日野自動車が出展したディーゼル・ハイブリッド技術.すでにトラックやバスなどの市販車両に使われている

ふくだ・あきら

テクニカル・ライタ/アナリスト

http://d.hatena.ne.jp/affiliate_with/

tag: エコロジ, 人とくるまのテクノロジー展, 自動車, 電源