10万人規模の展示会を利用してRFIDの実証実験を行う ――NetWorld+Interop 2004 Tokyo

2004年6月30日~7月2日,日本コンベンションセンター(幕張メッセ,千葉県千葉市)にて,ネットワーク技術に関する展示会「NetWorld+Interop 2004 Tokyo」が開催された(写真1).本展示会では,電子IDタグの標準化・実用化を目指す非営利団体「EPC(Electronic Product Code) global」のEPC(電子製品コード)規格に準拠したRFIDタグの実証実験が行われた.従来,入場者のデータはバーコードに入力され,これを会場入口や各ブースの読み取り端末(リーダ)を用いて読み取っていた.今回はバーコードとRFIDタグの両方を併用して入場者管理を行った(写真2).本展示会には10万人を超える来場者が訪れており,非常に大がかりな実証実験となった.今回の実験は,EPC globalの国内の研究・開発拠点であるAuto-IDラボ・ジャパンと本展示会の運営を行っているメディアライブ・ジャパンが共同で行った.

[写真1] NetWorld+Interop 2004 Tokyo

2004年6月30日~7月2日,日本コンベンションセンター(幕張メッセ,千葉県千葉市)にて,ネットワーク技術に関する展示会「NetWorld+Interop 2004 Tokyo」が開催されてた.3日間で約14万人が訪れた.

(a) バーコード

(b) IC Chip PASSPORT

[写真2] 入場者に配られたバーコードとRFIDタグ

入場登録を済ませるとネック・ストラップが渡される.このストラップには,従来のバーコードのほかに,「IC Chip PASSPORT」というRFIDタグが入っている.

●RFIDタグ実用化の課題は「コスト」と「プライバシ保護」

今回の実証実験について,Auto-IDラボ・ジャパンの所長である村井純氏は,「RFIDタグの実証実験は現在いろいろなところで行われている.スーパ・マーケットで利用するには(RFIDタグは)まだコストが高すぎ,空港の手荷物の管理に利用するには強度などの課題が残されている.これに対して,イベント会場における利用はそろそろ実用段階にきていると考えている」と述べている.

今回の実験は次のような手順で行われた.入場登録の際,まず従来どおり個人情報をバーコードに入力し,その後,今回の実証実験用に作成されたRFIDタグ発行用の端末でバーコードのデータをRFIDタグに書き込む(写真3).展示会場に入場するときは,入口でバーコードとRFIDタグの両方を読み取り,後日,この情報を集計することでRFIDタグの信頼性を確認する.

展示会場の入り口には,RFIDタグ読み取り用のゲート型アンテナを設けた(写真4).今回は13.56MHzの周波数帯を利用している.可読距離は5cm程度.ゲート型アンテナを通過するとき,通常,入場者はRFIDタグを首にぶらさげている.そこで,このアンテナではゲート内に電波を閉じこめて可読率を上げるくふうを施しているという.なお,13.56MHzという周波数帯を選んだのは,現在,RFIDの無線周波数としてもっともよく利用されており,タグや読み取り/書き込み端末などを入手しやすかったためである.

[写真3] RFIDタグ発行用の端末

一方の端がバーコード・リーダ(写真上)で,もう一方がRFIDタグのリーダ・/ライタ(写真下)になっている.

[写真4] 展示会場入口に設けられたゲート型アンテナ

オムロン製のゲート型アンテナ.別の入口にはドイツのFeig Electronic社製のゲート型アンテナも設置された.

RFIDについては,個人情報の漏えいが問題となっている.経済産業省と総務省は,電子IDタグを利用する事業者に対して,2004年6月に『電子タグ(ICタグ)に関するプライバシー保護ガイドライン』を発表し,その徹底を呼びかけている.このガイドラインでは,「電子タグを装着していることを表示する」,「情報の読み取りについて消費者が可否を選択できる」といったことが定められている.

今回の実証実験は,このガイドラインにのっとって行われた.例えば,「IC Chip PASSPORT」には「IC@Card」という文字が書かれており,RFIDタグが装着されていることが明示されている(写真5).展示会場入口のゲート型アンテナの横にはIC Chip PASSPORTについてのパネルが設置されており,ゲートを通ることでRFIDタグの内容が読み取られることが説明されていた.また,来場者は「RFIDタグを利用しない」という選択も可能で,その場合はIC Chip PASSPORTを破棄する.破棄したり,退場する際にIC Chip PASSPORTの内容を消去するための端末も設置されていた(写真6).

RFIDを実際に利用した来場者から,プライバシ保護についての意見を聞くことも今回の実証実験の目的の一つである.

(a) IC@Cardの表記

(b) RFIDが使用されていることを明示

[写真5] IC@Cardの表示

『電子タグ(ICタグ)に関するプライバシー保護ガイドライン』に定められているように,今回の実証実験では入場登録時に渡される「IC Chip PASSPORT」にRFIDタグが装着されていることを明示して,利用者の注意を促していた.

[写真6] 「利用しない」という選択

同ガイドラインに定められた「電子タグの読み取りに関する消費者の最終的な選択権」に従って,本実証実験ではIC Chip PASSPORTを使うかどうかは来場者の判断に任された.

●RFIDの内容を用紙に印字するプリンタ

松下電器産業のブースでは,RFIDタグを装着したリライタブル・シート(書き換え可能な用紙)に対応したプリンタのデモンストレーションが行われていた(写真7).プリンタにはRFIDの読み取り/書き込み機能が内蔵されており,RFIDタグの内容を用紙に印字したり,パソコンを利用してタグの内容を書き換えることができる.おもに物流管理における需要を見込んでいる.2004年8月に量産出荷を開始する予定.

本プリンタはサーマル(熱発色)方式で印字し,約500回の書き換えが行える.解像度は300dpi.RFIDタグは,ISO18000-3 MODE1(ICカードではISO15693)に準拠しているものであれば利用できる.例えば,ドイツのInfineon Technologies社の「my-dチップ」,大日本印刷の「ACCUWAVE」,オランダのPhilips Semiconductor社の「I・CODE SLI」などに対応している.

(a) デモンストレーションのようす

(b) 給紙トレイの後ろに備えられたアンテナ

(c) 用紙に装着されたRFID

[写真7] 松下電器産業のRFIDタグ対応リライタブル・シート用プリンタ

デモンストレーションでは,リコー製のリライタブル・シートを利用していた.用紙サイズは最大A4.給紙トレイの裏側にアンテナが付いている.OSはWindows 2000/XPに対応する.パソコンとのインターフェースにはUSB2.0を採用している.

●新XScaleをPDAに搭載

インテルは,2004年4月に発表した新しいXScaleプロセッサ「PXA27xシリーズ」のデモンストレーションを行った.PXA27xシリーズは,従来のXScaleに対して電力管理機能を強化している.デモンストレーションでは,「PXA270」を搭載したPDAの上でPocketMVP(Pocket Music Video Player)を走らせ,MPEG-4データのデコードを行った(写真8).画像サイズはQVGA(320×240ピクセル).PXA270の最大動作周波数は624MHzである.ただし,今回のデモンストレーションは処理負荷が軽く,624MHzで動作させる必要がないため,「SpeedStep」という消費電力削減のための機能によって動作周波数を200MHz程度に抑えていた.

[写真8] PXA270のデモンストレーション

PDAの上でPocketMVP(Pocket Music Video Player)を走らせ,MPEG-4データのデコードを行った.PXA27xシリーズやそれと組み合わせて用いるグラフィックス・アクセラレータLSI「2700G」を搭載したPDAが近々出荷されるという.

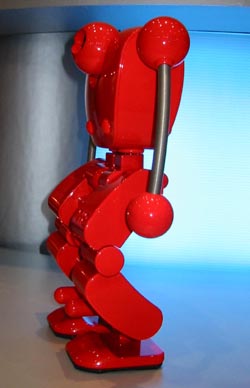

●FOMAでロボットと遊ぶ

オフィシャル・スポンサの「アイ,ロボット」のブースでは,ヒト型ロボットを開発しているベンチャ企業であるゼットエムピーの2足歩行ロボット「nuvo」のデモンストレーションが行われた(写真9).本ロボットは,27万画素のCMOSカメラを備えている.このカメラの映像は携帯電話のFOMAに転送され,ユーザはその映像を見ながら2足歩行ロボットの遠隔操作を行う.

本ロボットには15個の関節駆動用のモータが搭載されている.また,ジャイロ・センサと加速度センサをそれぞれ2個搭載しているので,例えば仰向けに倒れた場合に,「倒れた」ということを検知できる.さらに,超音波センサを備えており,障害物を認識してよけることもできる.

デモンストレーションを行ったのは試作機だが,2004年12月のクリスマス商戦に合わせて製品を出荷する計画.価格は約50万円.初年度の出荷台数は3000台を予定している.

[写真9] ゼットエムピーの2足歩行ロボット「nuvo」

FOMAのテレビ電話機能を利用して遠隔操作を行う.