デスクトップ型3Dプリンタを選ぶポイント

tag:

2016年1月18日

試作品の製作を強力支援する低価格3Dプリンタ

3Dプリンタは産業向けに工業機械,自動車,航空宇宙,家電,医療/歯科分野などで着実な広がりをみせている.また一方では低価格帯のデスクトップ製品も数多くの製品が発売されている.そこでいわゆるエントリーモデルと呼ばれるデスクトップの現状として,株式会社ストラタシス・ジャパン(以下:ストラタシス)の代表取締役社長 片山 浩晶氏とメイカーボット事業部 テリトリーマネージャーの森 崇弘氏にお話を伺った.

同社はデスクトップ型のほとんどの機種で採用されているFDM(Fused Deposition Modeling:熱溶解積層法)を開発した企業であり,産業用3Dプリンタでは世界1番のシェア(50%)を誇っている※1.また2012年には,研究室や個人向け製品に特化した米国MakerBot社を買収し,ラインアップを充実させている(世界シェア35%).

※1 世界シェアは米業界誌Wohlers Report 2015より

執筆:桑野 雅彦

●●●●●●読者プレゼントは文末にあります●●●●●●●

|  |

|  |

株式会社ストラタシス・ジャパン 代表取締役社長 片山 浩晶氏 | 同社 メイカーボット事業部 テリトリーマネージャー 森 崇弘氏 |

3Dプリンタはデスクトップ工場

電子回路の設計・製作では,電子回路基板を作り,動作確認をすることが主体です. しかし,こうして製作された回路基板も単体で使われるということは稀で,最終的には「装置」の中に組み込まれて使われます.

特に高周波関係では回路図上では全く同じであっても,アンテナなどの部材の配置や形状が大きな影響を与えます.またホーン・アンテナのように,構造物そのものが動作を左右します. これまでは,市販のケースを流用するにしてもパネル,基盤固定ブロック,電源ボックスなどを手作りで加工する必要がありました.また曲面など難しい形状のものは図面を描いて専門業者に作ってもらうよりありません.

こうした状況を3Dプリンタは大きく変える可能性があります.開発現場にとって実験結果に応じて試行錯誤しながら少しずつ違うパターンを作っていくには最適です.現在の3Dプリンタで製造できるものは樹脂が主ですが,表面に導電製の素材や塗装・メッキすることもできますし,電導素材を混ぜた樹脂の試みもされています.

3Dプリンタ選択のポイント スペックは各社ほぼ横並び,スペック以外に注目

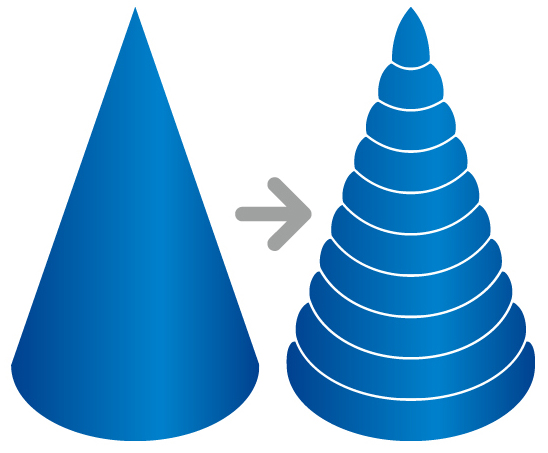

FDMは細い紐状の樹脂をヘッド部分で加熱・溶解してノズルから吐出して図形を描き,それを垂直方向に積み上げていく方式です(図1).ちょうど,医療用のCTスキャンのように,造形したいものを輪切りにしたものを描き,樹脂を積み上げて形にしていきます.

図1 一層ずつ積層していく

3Dプリンタの性能は,樹脂を出力するノズルの直径や垂直方向のピッチ,XYZ方向の位置決め精度で決まります.

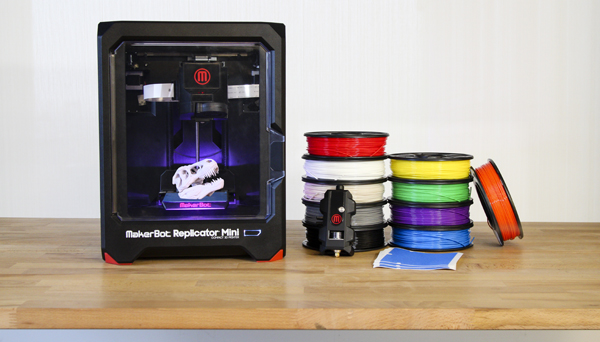

MakerBot製品のReplicator 5th(約40万円)では積層ピッチは100μm(0.1mm),方向の精度ではXY方向が11μm, Z方向が2.5μmとなっています.低価格Replicator Mini(約20万円)では積層ピッチが200μmのほかは同じスペックです.

この点だけをみれば,他のメーカの製品もカタログ・スペックの上ではそれほど大きな違いは感じられません.しかし,実際にいくつかの機種を利用してみると,出力品質に大きな違いがあることが分かります.

ここから先はスペック表だけでは分かりにくい MakerBot製品の特徴をみていきます.

機構部分による出力品質の差

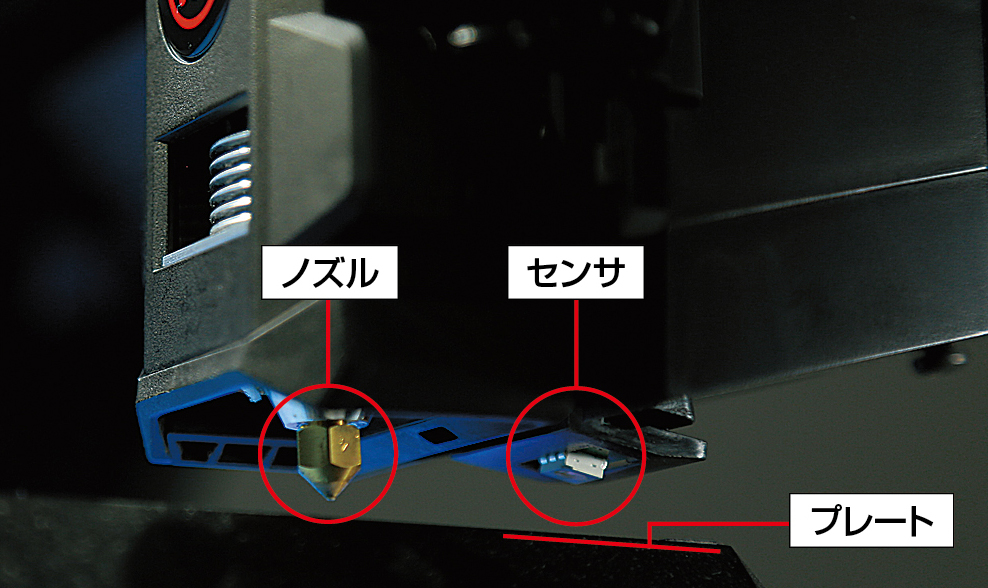

3Dプリンタの場合,XYZの3つの軸が正しく直交していなければなりません.ヘッドが移動するXY平面とプレート(造形用テーブル)の平行を計測し(写真1),調整作業を補助するレベル調整機能も重要です.

写真1 右のセンサで平行を測っている

ソフトウェアで変わる出力品質の差

3DプリンタではCADで作成した3次元モデル・データ(STL形式)から,スライサ・ソフトで横向きにスライスした図形の集合に変換します.

同じSTLデータでも描画方法に違いがあります.また層ごとに描画を変える方法もあり,仕上がり時間に差がでます.STLデータが同じであっても,スライサの解釈によって大きな差がでます. スライサにオープンソースのものを流用しているメーカが多い中,MakerBot製品はスライサを自社開発しプリンタに合わせた効率向上をしています.

意外と大切な使い勝手

専門知識がなくてもメニュー選択ができるLCDパネルやジョグダイヤル,LANやWiFiによるプリンタ共有への対応,内蔵カメラによる出力状態を離れた場所から監視できる機能,トラブル発生時に中断したところから再開できるなど,優れた使い勝手を実現しています.

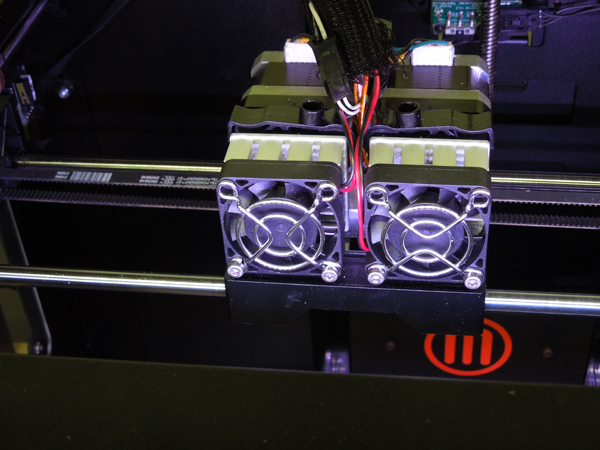

メインテナンス性 ヘッダ交換

3Dプリンタのトラブルの90%はエクストルーダ(樹脂を溶解し,ノズルから出力するヘッダ部分)で発生しています.通常エクストルーダは機構部分にしっかりと固定されて容易に交換できません.しかしMakerBot製品ではエクストルーダ部分をユニット化してマグネットで位置決めされ,簡単に着脱できるようになっています(写真2).

↑ヘッダがネジ固定式

↑ヘッダがマグネット着脱式

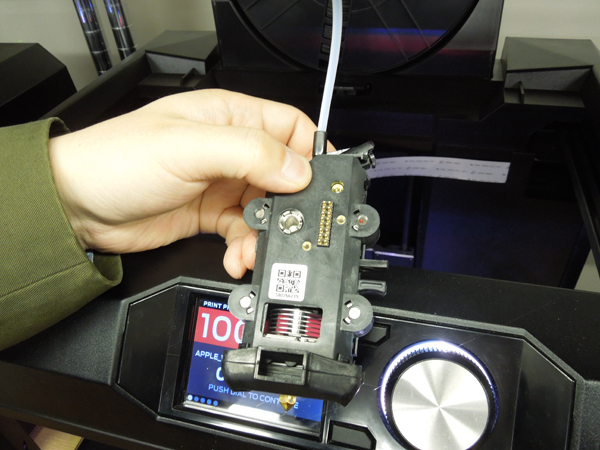

さらに,今年の1月に新設計のSmart Extruder+がリリースされました(写真3).温度管理システムの改良や起動時間の短縮,ヘッド内のセンサが強化され,従来機種でそのまま利用できます.

写真3 新しく設計され直した3Dプリンタ用のヘッダーSmart Extruder+

MakerBot製品は4機種をリリース

- Replicator 5th (約40万円) PLA

- Replicator Mini(約20万円) PLA

- Replicator Z18 (約95万円) PLA

- Replicator 2X (約40万円) ABS ※このシリーズのみヘッダはねじ固定です

◆MakerBot製品一覧はこちら

3Dプリンタで扱う樹脂は現在ABSとPLAが一般的です.上記は機種に対応した樹脂の種別です. ABSは強度があります.PLAは硬く熱収縮が少ないので高精度な出力を得やすいのが利点です.

Replicator Mini 外観寸法295(L)×310(W)×381(H)mm

3D CADに習熟していなくても大丈夫 3Dデータ共有サイト

CADデータの作り方は3つあり,専用CADで1から設計するか,スキャナで読み取るか,クラウドのデー タを利用するかです.ストラタシスでは3Dプリンタ向けにユーザが自由にデザインを投稿・共有できるサイトThingiverseとGrabCADを運営しています.Thingiverseはどちらかというとホビー的で,GrapCADは工業用途向けでGEやNASA,ティファニーなどの大手メーカも参画しています.

いずれのサイトも無料で使え,既に100万個を超えるSTL形式のフリーのデータが各々登録されています.汎用製品や部品はほとんど揃っていると思っても良いでしょう.CADに習熟していなくともこれらをベースとして利用すれば設計の強い味方になります.

ストラタシスでは3Dプリンタを初めて使う方向けに無料実習ワークショップを毎週金曜日の午後に少人数で開催しています.

- Thingiverse(シンギバース) https://www.thingiverse.com

- GrabCAD https://grabcad.com/

- 無料実習ワークショップ https://makerbot.co.jp/workshop/workshop20150215.php?cid=70113000002F7fP

●読者プレゼント下記サイトでアンケート実施中!

https://cc.cqpub.co.jp/system/enquete_entry/477/

抽選で下記をプレゼントします.締め切り3月29日(火)

- 図書券5,000円(3名)

- MakerBotロゴ入りUSBメモリ(10名)

- クリア・ファイル(10名)

|  |  |

以上

参考→RFワールド No.33 (1/29発売中)

「特集 第3章 3Dプリンタによるマイクロ波帯ホーン・アンテナの試作」

この記事に関するお問い合わせ先

|  |

株式会社ストラタシス・ジャパン www.stratasys.co.jp/

〒104-0033 東京都中央区新川2丁目26-3 住友不動産茅場町ビル2号館8F TEL:03-5542-0042

低価格デスクトップのMakerBot製品は, http://makerbot.co.jp