電気・電子技術者が自身の知識や技量を測るための"ものさし"を開発(後編) ―― 「E検定」の出題範囲,出題レベルから活用法まで

筆者ら(フュートレック)は,電気および電子関係の技術者の知識や応用力の力量を客観的に測るための技術試験制度「E検定 ~電気・電子系技術検定試験~」を開発した.ここでは,E検定の出題範囲や出題のレベルについて説明する.出題のおおよそのレベルのイメージがつかめるように,サンプル問題も紹介する.最後に,技術者個人および企業の「E検定」の活用法について述べる.

「E検定」注1の目的は,電気・電子系の技術知識や応用力を測り,技術者の技量の可視化を行うことにあります.「E検定」の試験問題は,電気回路や半導体設計,製品開発などの経験のある現場の技術者が作成しており,机上の知識ではなく,設計の実務で必要となる知識の習得,および実務の優先度に応じて設計手法を取捨選択する能力の育成を重視しています.

試験時間は180分,問題数は100問で,四者択一のマークシート方式です.

注1:「E検定」の概要,およびお申し込み方法についてはこちらを参照.

●出題範囲はアナログから応用力まで

「E検定」の出題範囲は,アナログ,ディジタル,そして基礎的知識から応用力を問う問題まで,広範囲にわたります.周辺技術として電気・電子技術者として必要な最低限の機械系の知識も対象範囲となっています.個人,企業のいずれでも受験が可能で,もちろん電気・電子技術者以外の方に受験していただくことも歓迎します.

出題される科目は,以下のとおりです.

電気系(70問)

- 電子回路――能動素子,電源回路,増幅回路,OPアンプ,一般理論,フィルタ,発振器,ADC/DACなど

- ディジタル――ディジタル,ディジタル言語,コンピュータ,C言語など

- 電気回路――電気回路素子,直流回路,交流回路,線形回路網,多相交流,過渡現象など

- 半導体――半導体とは,半導体の諸性質,半導体の電気伝導,バンド構造とフェルミ准位,主な半導体の種類と性質,半導体の接合,ダイオード,トランジスタ,メモリ,集積回路(IC),デバイス・プロセスなど

- 電磁気学――電荷と電界,電位,磁界,電磁誘導,インダクタンス,磁性体,電磁波など

専門系(30問)

- 実装――電子部品,熱設計,ハンダ付けなど

- 加工――造形加工,表面処理加工,陽極酸化,塗装,表面技術,電子部品のめっき技術,機械的結合など

- 材料――鉄鋼材料,非鉄金属材料,金属材料,樹脂材料,ゴム材料,接着材料など

- 機構設計――製図・図学,材料力学,機械力学,熱力学,機械要素など

- 信頼性設計――信頼性の基礎,向上手法,故障解析,計測の基礎など

- 計測――電圧・電流・電力の測定,周波数・時間の測定,抵抗・インピーダンスの測定,波形の観測,磁界の測定,雑音の測定など

筆者らが想定している受験対象者は,電気・電子系のエンジニア(若手技術者から中堅技術者まで),電気・電子系の技術教育関係者,学生(専門学校生,大学生など)などです.また,電子工作やアマチュア無線などの趣味を通じて,電気・電子系の技術に興味のある方なども対象と考えています.

●シラバスを作成して内容や出題レベルの偏りを回避

難易度のレベルは3段階(レベル1,レベル2,レベル3)で,一つの試験の中に3段階の設問がバランスよく出題されます.

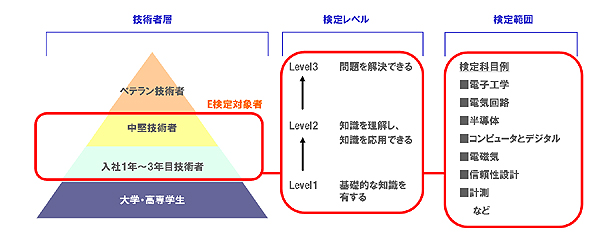

問題のレベル分けと対象技術者の技量の対応を図1に示します.三角の部分は上にいくほど技術的な熟練者であり,人数的には少なくなることを示します.また三角の底辺は技術者としてはまだ初心者の学生あるいは企業の新人技術者などを示しています.

各レベルで想定している技術者の技量は,以下の通りとなっています.

- レベル1――基礎的な知識を有することを目的としている

- レベル2――知識を理解し,知識を応用できることを目的としている

- レベル3――問題を解決できることを目的としている

図1 E検定レベル基準と検定範囲

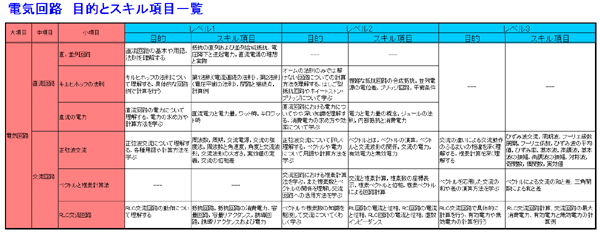

シラバスは試験内容の科目別の詳細を記した表です.図2に電気回路科目の例(一部)を示します.縦方向(ピンクの部分)は科目の詳細な項目分類内容(大項目,中項目,小項目),横方向(青い部分)はレベル(難易度)別内容となっており,右にいくほど難易度が高いことを示しています.また,各項目の中で学ぶ内容をスキル項目としてキーワードで記述しています.このようなシラバスをすべての科目について作成しており,これらのシラバスを用いて,内容および出題レベルに偏りがなく均等な出題となるように心がけています.

図2 シラバスの例(電気回路の一部)

※ 図をマウスでクリックすると拡大します

●E検定のサンプル問題にチャレンジ!

参考までに,E検定の問題の例をいくつか紹介したいと思います.各問題について難易度も示しています.力だめしに解いてみてはいかがでしょうか.

1) 電気回路の問題例 レベル1(難易度低)

2) 半導体の問題例 レベル2(難易度中)

ア しきい値電圧を越えた後に発生するチャネルはn型(電子)のキャリアとなる

イ しきい値電圧を越えた後に発生するチャネルはp型(正孔)のキャリアとなる

ウ ゲート電圧の上昇によりゲート直下は空乏化し,p型ウェハの多数キャリアは追いやられる

エ 強反転時においては,しきい値電圧における弱反転時に比べ,反転層の電子密度は高い

3) 電子回路の問題例 レベル3(難易度高)

対策として正負入力間に抵抗RAを接続してリンギングを抑えた.

出来るだけ広帯域にて矩形波入力時のオーバ・シュートが25%以下となる抵抗値RAは何[kΩ]か.

ただし,接続したCLは周波数特性がフラットだとする.

ア 約0.1 イ 約1 ウ 約10 エ 約51

4) ディジタルの問題例 レベル2(難易度中)

ア RTLのステート・マシン記述で,ステート2からステート0への移行条件が記述されていないため,ステート・マシンが動作しない.

イ RTLの組み合わせ回路always記述で,センシティビティ・リストが不完全なため,ステート・マシンが動作しない.

ウ テストベンチの記述(initial文)にあるB=1の入力時にA=1も成立しているため,ステート・マシンが動作しない.

エ テストベンチの記述にある設計対象のインスタンス化で,接続される信号が間違っているため,ステート・マシンが動作しない.