暮らしに役立つ新QC七つ道具(1) ―― 親和図 : 「似たものどうし」を「整理」する

● 定性的な情報から似たものを抽出することで問題を明確にする

部下A(アー)さんの説明した方法を「親和図法」といいます.親和図法は,先日お亡くなりになった川喜田二郎博士のKJ法を起源としています.

親和図法とは,問題そのものがまだはっきりしていない状態のときに,集めた言語データを元に似たもの(親和性の高いもの)をまとめた図を作ることにより,「問題を明確にしていく」方法です.

一人でも可能ですが,グループ・ワークなどで「衆知を集める」のに使われることもあります.

親和図法は,多くの事実から抽出によって結論を導きだそうとするので,帰納法と考え方がよく似ています.言語データをまとめるための情緒的な帰納法というように考えてみると,理解しやすいかも知れませんね.

親和図法で分類するときに,どうやって分類すればいいか,ということ自体が見えていないことも多いでしょう.そのような場合には,まずは,関連,空間,時間や,事実,意見,感想といった一般的な視点から分けることで糸口をつかむことも一つの方法です.

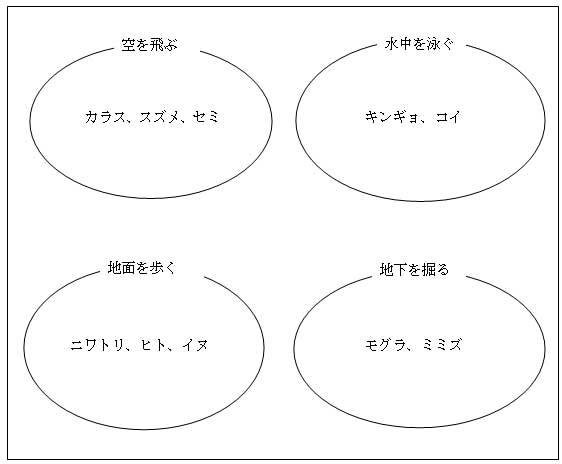

図2は,身近な生き物がどの「空間」を移動するのか,という視点からまとめた例です.

[図2] 親和図法の例2: 生き物の機能と移動空間に注目してまとめた例

この親和図法が典型的ですが,新QC七つ道具は定性的な情報を扱うので,どうしても正解が一つということにはなりません.そのため,読んだだけではなかなか分かりにくいものです.自分の身の回りのことで,実際に手を動かして書いてみることをお勧めします.

* * *

次回は「マトリックス図法」を取り上げます.お楽しみに(^ ^)

くにひろ・よういち

◆筆者プロフィール◆ 国広 洋一(くにひろ・よういち).東京多摩在住の組み込み系ツール企業勤務エンジニア.『基本から学ぶソフトウェアテスト

国広 洋一(くにひろ・よういち).東京多摩在住の組み込み系ツール企業勤務エンジニア.『基本から学ぶソフトウェアテスト』の勉強会に参加したことをきっかけに,社外の勉強会にときおり参加しています.TEF(Testing Engineer's Forum;ソフトウェアテスト技術者交流会)やSQiP(Software Quality Profession,スキップと発音する)の勉強会に行くと会えるかも.TestLink日本語化部会のメンバでもあります.オープン・ソースのテスト管理ツールであるTestLinkをどうぞよろしく.

tag: 品質管理