カメラ,センサ,無線技術を組み合わせてノウハウを可視化 ―― CEATEC JAPAN 2008

●アナログ・ビデオ信号をディジタルに変換するIC

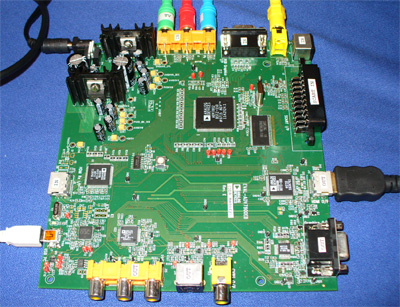

アナログ・デバイセズは,3次元Comb(くし形)フィルタ付きA-Dコンバータ「ADV7802」を展示した(写真6).液晶ディスプレイの外部入力としてアナログ・ビデオ信号が用いられる際に,本ICを利用してディジタル・ビデオ信号を生成する.

A-Dコンバータの分解能は12ビット,動作速度は150MHz,チャネル数は4.アナログ入力信号はRGB信号または複合ビデオ信号.内部プロセッサは,フレーム間Y/C分離機能やフレーム相関ノイズ・リダクション機能を備える.ディジタル出力は36ビットのYCbCrまたはRGBなど.

展示会場では,液晶ディスプレイのアナログ入力端子を利用した画像と,本ICを利用して生成したディジタル・ビデオ信号をディジタル入力端子に接続した液晶ディスプレイの画像を比較した(液晶ディスプレイは同一機種).動きの速い画像については,前者ではフレーム間で相関が取れず,Y/C分離に失敗していた(写真7).これに対して後者では,写真7のようなノイズが生じなかった.なお,アナログ・デバイセズの展示(プライベート展示会)はCEATEC会場隣のホテルニューオータニ幕張にて行われた.

[写真6] ADV7802評価ボード

[写真7] Y/C分離に失敗した画像

動きの速い画像で生じた.

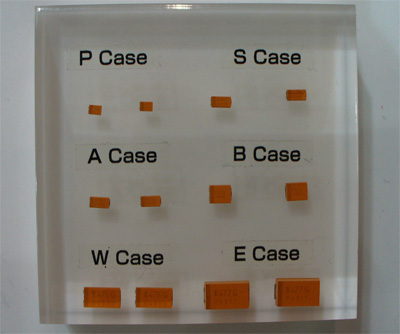

●過電流などで破壊されても復活するコンデンサ

京セラは,酸化ニオブ・コンデンサ「OxiCap」を展示した(写真8).高難燃性材料を採用することで,安全性および信頼性を高めた.タンタル・コンデンサからの置き換えを狙う.スイッチング電源の出力平滑やオーディオ・ラインのカップリングに向くという.

タンタル・コンデンサは,逆実装や突入電流などによって破壊されたとき,導通したままになってしまう.このため,電源周りやシステムの主要な機能をつかさどる回路では使用しないケースが多い.酸化ニオブ・コンデンサは,破壊後にNbO2皮膜を生成し,電流を流しにくくする.回路が正常に戻ったあと,容量は減少するものの再びコンデンサとして機能する.

普及品種の「NOJシリーズ」と低ESR(Equivalent Series Resistance)品種の「NOSシリーズ」がある.NOJシリーズの容量については,1.8V耐圧の品種で1500μF~47μF,10V耐圧の品種で220μF~4.7μFのラインナップが用意されている.NOSシリーズは,1.8V耐圧の品種で2200μF~33μF,6.3V耐圧の品種で470μF~10μFのものが用意されている.

[写真8] 破壊後に高抵抗値故障モードへ移行する酸化ニオブ・コンデンサ「OxiCap」

●組み込み機器向けシステムLSIのための仮想化環境を開発中

東芝は,参考展示として,二つのOSを並行動作させることができる仮想化環境のデモンストレーションを行った(写真9).仮想化環境のほか,OS間通信の機構を開発した.デバイス・ドライバは,OSに合わせて開発された既存のものをそのまま利用できるという.今回のデモンストレーションでは,ARMプロセッサ上でTOPPERS OSとLinuxを同時に動作させていた.TOPPERS OS上ではソフトウェア・キーボードや方向センサ表示,時計表示などを行い,Linux上ではAndroidを動作させていた.

本環境は,同社の半導体ユーザへの提供を予定している.2009年には,マルチコアのARMプロセッサに対応させ,任意の数のOSを動かせるようにする.もともと,8個のCPUコアを備えるCell Broadband Engineプロセッサを対象に研究していた仮想化環境の知見をもとに開発を進めたという.

[写真9] 仮想化環境のデモンストレーションの様子

●3Dモデルとブログを組み合わせて開発現場の情報共有を推進

独立行政法人 情報通信研究機構(NiCT)のブースでは,3Dグラフィックス表示機能を備えたブログ・ソフトウェア「3次元ブログシステム」が展示された(写真10).機械系CADなどで作成した3Dモデルを取り込み,さまざまな角度から表示できる.また,3Dモデルの興味のある個所にコメントを付けると,それがブログの記事として登録される.例えば機器の開発時に,遠隔地に分散している設計チームの間で,外観の形状などについて議論する際に利用できるという.情報通信研究機構が開発したシステムをベースに,エヌテクノロジーが独自のレンダリング技術を組み込んで実現した.

[写真10] 3次元ブログシステムのデモンストレーションの様子