見て,作って,楽しんで学ぶロボット教育 ―― 八王子市小学校科学教育センター ロボット製作教室

2008年8月19日,東京工業高等専門学校(東京都八王子市)にて,ロボット製作教室が開催された(写真1).八王子市内の小学生約120人が集まり,ロボットの実演に目を輝かせた.

本教室は,八王子市小学校科学教育センターの平成20年度の活動の一環として行われた.本センターは,八王子市立小学校の各校の小学校6年生から希望者2~3名ずつを募り,6月~2月の土曜日や夏休みを利用して,実験・観察を中心とした学習を行っている.

[写真1] ロボット「ムラタセイサク君」の実演の様子

東京工業高等専門学校(東京都八王子市)にて開催された.

●転びながら自転車に乗れるようになった「セイサク君」に共感

この日の午前中は,村田製作所のロボット「ムラタセイサク君」開発チームのメンバだった村田製作所 広報部 企業広報課の吉川 浩一氏が,ロボットの開発経緯や機能,技術者という職業について講演した(写真2).もともと吉川氏は社内で使用する生産設備の開発技術者だったが,2005年に立ち上がったPR用のロボット開発プロジェクトのメンバとなり,約3カ月で「ムラタセイサク君」を開発した.本プロジェクトの開発メンバは,広報や営業スタッフ3名と生産設備設計技術者が6名.要素技術は既にそろっていたが,ロボットの完成度が高まると共により高い要求を目指すこととなり,苦労の連続を経て開発が進んだという(開発過程の雰囲気は「ムラタのモノづくりSTORY 01」を参照のこと).

[写真2] 講演の様子

むし暑い気候の中,冷房のない体育館での講演だったが,子どもたちはよく耳を傾けていた.

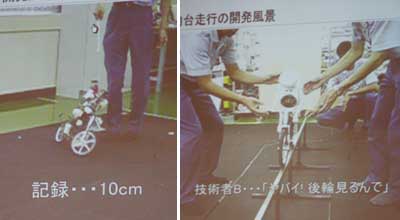

講演では,開発の途中経過を記録したビデオが上映された(写真3).「みんなも,自転車に初めて乗れるようになるまで練習したり苦労した経験があると思うけれど,ムラタセイサク君も同じです」(吉川氏).ロボットは1台しか作っていなかったので,転倒して壊れたら困るため,最初はロボットにひもを付け,転倒を予防しながら走らせた.走らせてはパラメータ調整,を繰り返して,徐々に「直進走行」や「カーブ走行」ができるようになった.

[写真3] 「自転車練習中」のムラタセイサク君

転びながら上達していったセイサク君に,思わず共感してしまう映像だ.

各地で小学生などにムラタセイサク君を見せると,「自転車から降りて歩いてほしい」,「(自転車に)ケンケン乗りしてほしい」,「ウィリーしてほしい」,「空を飛んでほしい」,「泳いでほしい」などといったさまざまなリクエストが出るのだという.吉川氏は,「君たちが大人になるころには,もっといろんな部品が開発されているでしょう.そのときに君たちが,技術者として空を飛ぶセイサク君を作ってくれたら嬉しい」と語った.吉川氏は,技術者という職業を選んだ理由について,機構などのしくみに興味があったことや工作が好きだったこと,論理的に考えて答えを出せるところなどを挙げた.そして,「技術者になりたかったら,そのために努力してください.別に,成績が一番でなければならない,ということはありません.努力さえすれば,だれでもできます.そのときに,自分の気持ちがフラフラしないようにすることが大切です」と結んだ.

最後に,ムラタセイサク君の実演が行われた(写真4).不倒停止(ジャイロ・センサを利用して左右に倒れずに停止すること),通常走行,幅2cmの1本橋走行などを披露してみせた.

[写真4] 実演に喜ぶ子どもたち

携帯電話のカメラを取り出して熱心に撮影している子も.

●「自分だけのオリジナル・ロボット」を製作する

午後からは,子どもたち自身が製作するロボット製作教室が始まった.製作するロボットは,ピンポン玉を使った玉入れゲームに参戦するためのロボットである(写真5).子どもは1人1台ずつロボットを製作する.数機ずつのロボットがチームを組んで対戦するため,チームで役割を分担したロボットを製作するなどの作戦が有効だという.

[写真5] チーム対抗玉入れゲーム「鶏卵グランプリ」のデモ実演の様子

東京工業高等専門学校の学生が製作したロボットを実演してみせた.ロボットは,有線接続のコントロール・ボックスで制御する.

ロボットに使える基本的な機構についての説明を受けた後,子どもたちはチームごとに作戦を立て,どのようなロボットを製作したいのかを考えた(写真6,写真7).この日はロボットの土台部分(これは全ロボットで共通)を組み立て,その上の機構部分については,後日,開発する予定.

[写真6] ロボットの構想を練っているところ

教材として,山崎教育システムのロボット・キットを利用している.できるだけ生徒の発想を妨げず,自由に製作できるようなキットを選んだという.

[写真7] アイデア・シートの一例

まずは,紙で用意された部品を貼ってみて,作りたいロボットを考えてみる.

八王子市小学校科学教育センターは,1957年のスプートニク・ショックのころに日本の技術力を高めるために設置され,以降,約50年にわたって活動を続けている.設立当時は多くの自治体が同様の目的で科学教育センターを設立したものの,運営が立ち行かなくなるセンターも多かった.そんな中で八王子市の科学教育センターが現在まで活発に活動を続けているのは,理科教育に熱心な先生がたくさんいるからなのだそうだ.

東京工業高等専門学校も技術教育に熱心だ.同校は2008年8月23日~24日に,小中学生とその保護者を対象とした夏休みイベント「東京高専deサイエンスフェスタ」を開催する(多摩信用金庫との共催).ビニール傘を使った傘ラジオの製作や七宝焼き,ガラス・ビーズによる足湯など,さまざまな体験イベントを用意している.