10年ぶりに新FPGAベンチャが日本上陸,低電力技術で大手2社のすきまを狙う

米国SiliconBlue Technologies社は,低消費電力を特徴とする不揮発コンフィグレーション・メモリ内蔵のFPGA「iCE6ファミリ」を発売する(写真1).例えば,32MHzのクロックで動作したときの3,520論理セル(Logic Cell)品の消費電力は9mW,待機時電力(32kHzの低速動作)は25μW.最近のFPGAはさまざまな低消費電力モードを備えており,一部の回路へのクロック供給や電源供給を停止するなどして,低消費電力化を実現している.本FPGAでは,こうした複雑な制御について配慮しなくても,消費電力を低減できる.

[写真1] SiliconBlue社Founder/CEOのKapil Shankar氏(右)と同社Japan SalesのJack Chu氏(左)

同社は2006年8月に起業した.

本FPGAは携帯機器への搭載を想定して開発した.例えば,電圧レベルやインターフェース仕様の異なるLSI間のブリッジ,ディスプレイやタッチ・パネルの制御,汎用のプロセッサで実行すると電力消費が大きくなる処理を切り出して実行するコプロセッサなどに利用できる.本FPGAファミリの概要を表1に示す.

| iCE65L02 | iCE65L04 | iCE65L08 | |

| 論理セル(LC)数 | 1,792 | 3,520 | 7,680 |

| 最大I/O数 | 128 | 176 | 222 |

| 最小動作電流 | 25μA | 50μA | 100μA |

| 量産時の単価 | 1.5ドル | 2ドル | 4ドル |

| 出荷開始時期(SRAMベース) | 2008年5月 | 2008年3月 | 2008年10月 |

| 出荷開始時期(不揮発メモリ混載) | 2009年1月 | 2008年10月 | 2009年3月 |

[表1] iCE6ファミリの概要

●約10年ぶりの新規参入

同社は2006年8月に設立されたベンチャ企業である.1980年代にはプログラマブル・デバイスの企業が続々と誕生し,また多くの大手半導体メーカがこの市場に参入した.例えば1980年にはPALを出荷したMMI(Monolithic Memories Inc.)が,1983年にはEPLDやCPLD,そして後にFPGAを製品化した米国Altera社が,1984年にはFPGAを最初に開発した米国Xilinx社が,1985年には1回書き込み型のアンチヒューズFPGAを製品化した米国Actel社が登場した.大手半導体メーカでは,米国AMD(Advanced Micro Devices)社や米国AT&T Microelectronics社,米国Intel社,米国National Semiconductor社,オランダPhilips社などがプログラマブル・デバイス製品を発売していた.その後,M&A(企業の合併・買収)や淘汰の時期があり,ここ10年ほどの間,製品の正式出荷にこぎ着けたFPGAベンチャはほとんどないようだ.FPGA事業では単にチップだけを製造・販売すればよいわけではなく,開発環境やユーザ・サポートが重要であること,そしてAltera社とXilinx社の2強が市場で激しく競争しており,こうした競争の中に割って入れるだけの体力のある企業がなかったこと,などがFPGA市場への新規参入を難しくしていたと思われる.

SiliconBlue社は約10年ぶりに登場したFPGAベンチャである(米国QuickLogic社の登場以来.ただし,サンプル出荷しか行っていないFPGAベンダや,米国でのみ製品を紹介しているFPGAベンダは数社ある).最近のFPGAベンチャが成功していない理由として,同社はハイエンド指向の製品を開発する企業が多いことを挙げた.「みんな,高速・高性能といったハイエンドの市場を見ている.これではAltera社やXilinx社と競合するし,すぐに追いつかれる.当社は低消費電力というローエンドの市場を見ている.また,携帯機器の市場はポテンシャルが大きい」(SiliconBlue社 Founder/CEOのKapil Shankar氏).

●オールCMOSで最新プロセスをタイムリに採用可能

iCE6ファミリには二つの特徴がある.一つ目の特徴は低消費電力であること,二つ目は不揮発のコンフィグレーション・メモリを混載していることである.

一つめの特徴である低消費電力化を実現するために,台湾TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)の65nm LP(Low Power)プロセスを利用して製造する.内部の動作電圧は標準1.2Vだが,1.0Vでも動作するという.不揮発のコンフィグレーション・メモリも含めて標準的なCMOS論理回路などで構成されており,特殊なプロセス技術が必要になる回路技術は利用していない.そのため,最新のプロセス技術をタイムリに採用でき,継続的に低消費電力化が進められるという.2009年の初めには,45nmプロセスで製造するFPGAファミリ(iCE40)の出荷を計画している.最近ではフラッシュROM技術を採用したFPGA(CPLD)を出荷するベンダが増えているが,同社によると,こうしたFPGAでは使用するプロセス技術が最新のものから2世代程度遅れることが多いという.

また,リーク電流を減らすために,論理セル内部のLUT(Look-up Table)の回路構成を見直した.従来のFPGAはnチャネル・トランジスタを使用することが多かったが,同社のFPGAはp,nの両チャネルから成るCMOSトランジスタ回路を採用している.ブロック・メモリには,リーク電流の少ないレジスタ・ファイルを採用する.さらに,使用していない配線リソース(マルチプレクサやスイッチ)への電源供給を停止できるようにした.チャージポンプ回路は搭載せず,I/Oセルやキャリ回路などについても低消費電力化のための工夫を施している.「マルチプレクサ,LUT,配線設計の三つの技術について特許を取得している」(Shankar氏).

●外部コンフィグレーションで1回書き込み型の欠点を緩和

iCE6ファミリはオーソドックスなSRAMベースのFPGAに,不揮発のコンフィグレーション・メモリを混載した構造となっている.一つの論理セルは,4入力LUT(Look-up Table)とフリップフロップから構成されている.

二つめの特徴である不揮発のコンフィグレーション・メモリは,書き換え可能型ではなく,1回書き込み型である.MOSトランジスタのゲート酸化膜に電圧をかけ,絶縁破壊を起こすことで情報を記憶する方式を採る.IPコア・ベンダの米国Kilopass社はCMOSプロセスで製造する1回書き込み型のメモリIPコア「XPM」をライセンスしている.iCE6ファミリの不揮発メモリの技術はSiliconBlue社とKilopass社が共同開発したという.

何回でも再書き込みが可能なSRAMベースのFPGAやフラッシュROM技術を利用するFPGAと比べた場合,1回書き込み型のFPGAには書き込み後の回路変更に対応できないという問題がある.そこでiCE6ファミリでは,内部のコンフィグレーション・メモリを使用せず,JTAGインターフェースやSPIインターフェースを介して外部からコンフィグレーションできるようにした.例えば,開発時には外部からコンフィグレーションを行い,開発が終了した時点で内部のコンフィグレーション・メモリにプログラムするといった使い方が考えられる.さらに,フットプリント互換で同じデバイス・アーキテクチャをとるSRAMベースのFPGA(iCE-V)も提供する.

●Magma社の最適化ツールを採用

パッケージは,132ピンと284ピンのBGA(Ball Grid Array),および80~169ピンのCSP(Chip Size Package).携帯機器メーカからの要求が多いベアチップ供給にも対応する.

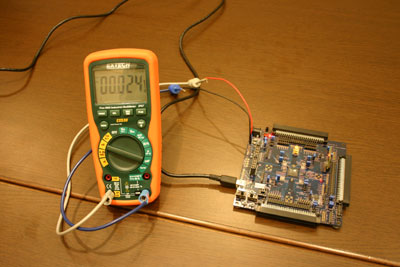

開発ツールとして,タイミングを考慮する自動配置配線ツール,消費電力解析ツールなどを用意する.配置配線の最適化機能については,米国Magma Design Automation社から供給を受けている(Magma社が2003年に買収した旧Aplus Design Technologies社のFPGA向けフィジカル合成ツール).また,開発ボードも提供する(写真2).

国内販売代理店はトーメンエレクトロニクス.

[写真2] デモンストレーション用の開発ボードの外観

右がiCE65L02を搭載したボード.左の測定器は,待機時電力が24μWであることを示している.