生徒が欲しい「物」,製作プロジェクト 第2回 ―― LEDイルミネーション付き花瓶の製作

●製作物の決定

「癒やし」の世界に浸っていただけたようで,作ったかいがあったと,生徒と一緒に喜んでいます.同時に,二人の先生から次のようなリクエストがありました.

1) 暗くなると自動的に点灯する

2) 人が近づくと点灯する

製作した生徒と同じリクエストだったので,思うことは皆同じなんだなぁと感じました.早速,要望の通りの回路を実現できないものか,生徒と一緒に考えてみました.そして,授業で学んでいるトランジスタやダイオードといった基本素子とセンサ,あるいはよく使用されるICを中心に回路を製作してみました.

●製作その1...暗くなると自動的に点灯する回路の製作

・CdSの抵抗値変化を利用する

光を検知するセンサとして,CdS(硫化カドミウム・セル)を使用することにしました.CdSは明るくなると抵抗値が小さくなり,暗くなると大きくなる素子です.

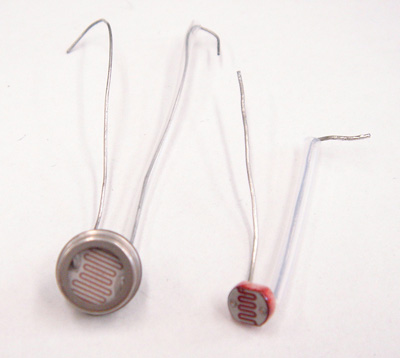

写真2の左側のCdSの抵抗値は,昼間の室内で200Ω,手で覆うとおよそ8kΩ,右側の小型のCdSは室内で1.5kΩ,手で覆うとおよそ100kΩです.今回は左側のCdSを使用することにしました.直径1cm程度の大きさです.名古屋の大須アメ横ビルで,100円ほどで購入しました.

[写真2] 光によって抵抗値が変化するCdSの外観

・回路...CdSの電圧降下を利用してLEDを点灯する

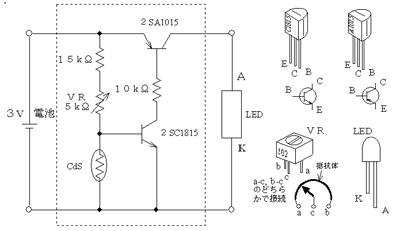

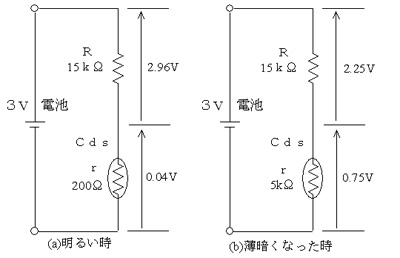

回路図を図1に示します.抵抗器と直列に接続したCdSの電圧降下によってトランジスタのON/OFFを行いました.CdSの電圧降下を計算すると,図2(a)の明るいときは0.04V,図2(b)の薄暗くなったときは0.75Vとなります.

トランジスタがONする電圧は,ベース・エミッタ間の電圧VBE≒0.7Vですから,図2(b)の状態で十分にトランジスタはONする電圧となります.図1では,電源回路の授業に合わせて,pnp型(2SA1015)とnpn型(2SC1815)のトランジスタを用いました.明暗の判定をnpn型で,電力線のON/OFFをpnp型で行いました.

[図1] 暗くなると自動的にLEDが点灯する回路

[図2] CdSに挿入する抵抗と両端電圧の関係

・はんだ付け

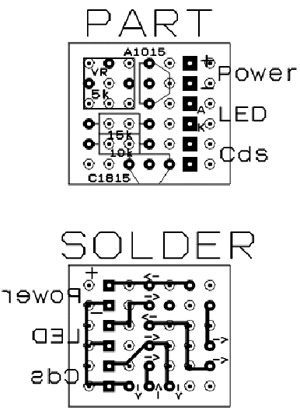

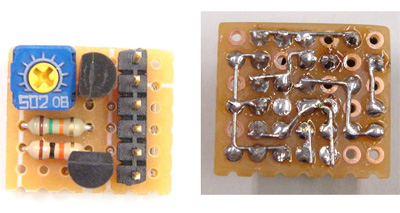

実際にはんだ付けする際には,図3を利用してください.図3はユニバーサル基板を想定し,フリーのプリント基板用CAD(PCBE)を使って,部品配置とすずめっき線による配線を示しています.写真3は実際に製作した基板の外観です.基板の大きさは,20mm×16mm程度ですから,今回のような小物をケースとする場合には,手ごろな大きさだと思います.

[図3] 部品配置と配線図

[写真3] 図3を元に部品を配置,配線する

・完成!

写真4は100円ショップで購入した木製黒色の名刺入れとガラス製の一輪挿しです.前回の製作と同じく,ビーズを入れて造花を1輪挿してみました.名刺入れの底に電池ボックス,および今回製作した回路を組み込んでいます.一輪挿しはガラス専用のドリル刀で底に穴を開けてLEDを通し,名刺入れと強力接着剤で接着しています.

今回はここまでです.次回はもっと明るく光るLEDを利用し,作品をもう少し豪華にしてみます.

[写真4] ガラス製の一輪挿しをLEDでライトアップした