"若手による,若手のための"ソフトウェア・テスト・ワークショップを開催 ―― WACATE(Workshop for Accelerating CAdet Testing Engineers)2007

2007年12月15日~16日,水月ホテル鴎外荘(東京都台東区)にて,若手ソフトウェア・テスト技術者向けのワークショップ合宿「WACATE(Workshop for Accelerating CAdet Testing Engineers)2007」が開催された(写真1).本ワークショップは,若手の技術者が中心となって企画した"若手による,若手のための"ワークショップである.

[写真1] ワークショップの様子

水月ホテル鴎外荘(東京都台東区)にて開催された.

ソフトウェア・テスト関連の議論を行う場として,「ソフトウェアテストシンポジウム(Japan Symposium on Software Testing;JaSST)」や「ソフトウェアテスト技術者交流会(Testing Engineer's Forum;TEF)」などがある.しかし,これらにおいては,ベテランの技術者が専門用語で議論することが多く,「気軽に発言しにくい」,「内容が理解できない」と感じている若手技術者が少なくないという.そこで,専門的な議論が中心となる場とは別に,若手技術者が主導する若手技術者のための場として本ワークショップが企画された.

本ワークショップは,若手技術者が積極的に参加できる場であること,そしてベテラン技術者から技術を継承できる場であることを狙いとしている.そのため,参加者募集(定員35名)の際にも30歳以下から段階的に申し込みを受け付けたり,部屋割りの際も各部屋に各年代の技術者をバランス良く配置したり,といった工夫を行っている.実行委員長の池田 暁氏は,「自分自身もここ数年で,ありえないくらいレベルアップした.それは,(JaSST実行委員として)レベルの高いベテランの人たちに囲まれて活動したおかげ.そういう交流の場を作りたい」と抱負を語った(写真2).

[写真2] 実行委員長の池田 暁氏

池田氏は30代前半の技術者である.同氏は2日目のセッションで,自身が体験した初めての英語による海外講演のエピソードを語り,「最初は怖くて逃げ出したかったが,やってみるとなんとかなるものだ.皆さんもぜひチャレンジしてみてください」と述べた.

●テスト技術者の間で問題意識を共有

1日目のポジション・ペーパ・セッションでは,参加者が部屋割りごとに5~6名ずつのグループに分かれ,自己紹介とフリー・ディスカッションを行った(写真3).「テストの質ではなく量で判断する顧客が多い.工夫してテスト設計を行い,すごいテストができた,と思って持って行くと『これだけしかないの?』と言われ,かえって評価が低い場合がある」,「仕様書がない.仕様は開発者の頭の中にしかなくて,いちいち聞かないと出てこない」,「いつまでに,という期間だけ決まっていて,何をテストしてほしいのかさえ決まっていないことがある」,「人を増やせば早く終了すると思っているマネージャがいる.数を増やすとコミュニケーション・ロスが大きくなるのに」といった声が挙がっていた.

[写真3] グループ討議の様子

最初は固めだった会話がどんどんほぐれていった.

1日目の夜には,「テスト・エンジニアのメンタルとモチベーション」,「テスト・チーム戦略」,「品質管理の理想と現実」,「テスト・エンジニアのキャリア・パスについて」などのテーマで分科会が開かれた.気軽な雰囲気の中で率直な意見交換が行われ,ベテラン技術者が体験談をとうとうと語る場面などもあったようだ.

●周りと比較して自分の傾向を知る

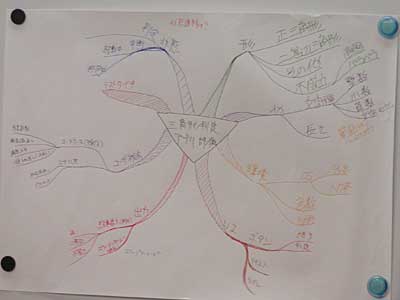

2日目のワークショップでは,マインド・マップを用いてテストの観点を挙げる実習が行われた.3辺の値が入力されると三角形の名称(正三角形,二等辺三角形など)を表示するアプリケーション・ソフトウェアのテスト設計を行う,という設定のもと,テストの観点を各自で列挙し,その後グループごとにまとめて発表した(写真4).

[写真4] マインド・マップの例

マインド・マップは,中央に「何についてのマインド・マップなのか」を書き,そこから枝を伸ばして徐々にブレークダウンしていく.

講師を務めた電気通信大学 電気通信学部 システム工学科の西 康晴氏によると,テスト項目を抽出する際に,個々の入力値などを羅列することに終始してしまい,どのような観点からテストするのかを考えずにテストを実施している企業があるという,「これでは,ソフトウェアを作るのにいきなりコーディングから入るのと同じ.まず分析・設計する必要がある」(西氏).

テストの観点には「これが絶対」という正解があるわけではない.また,企業の文化やノウハウ,製品分野など,技術者のバックグラウンドによっても抽出するテスト観点は異なる.本ワークショップでは,さまざまな観点やまとめ方をお互いに提示し合い,自分の思いつかなかった観点などに気づいてもらうことを狙いとしている.また,講師のほうもその都度新しい発見があって,勉強になるという.