組み込みエキスパート養成のボランティア団体が,初の管理者・技術者向け講習会を開催 ――1st Open SESSAME

2000年12月に,東京大学 教授の飯塚悦功氏らが設立した「組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会」(Society of Embedded Software Skill Acquisition for Managers and Engineers;通称SESSAME)は,2002年10月15~16日の2日間にわたり,東京都港区の日本規格協会において技術講習会「1st Open SESSAME」を開催した.

●産官学のボランティア80人強で団体を結成

SESSAMEは,「世界の競争の中で,組み込みソフトウェアを日本の将来のコア・コンピタンスに」という目標を掲げ,組み込みソフトウェア開発を担う人材育成のカリキュラム整備などを行っている.本団体には,産官学の各分野から趣意に賛同した80人強が参加している.

具体的な活動として,これまでに組み込みソフトウェアの管理者・技術者向けの知識体系,用語集,文献集などをまとめ,ホームページで公開してきた.今後は,設計管理者やソフトウェア開発者だけでなく,システム設計者も育成する必要があると考えているという.また,2003年1月にはワークショップ(研究会)を開催する予定.

ちなみに,SESSAMEという名前には,小さいながらも栄養豊富な「ゴマ」と,今後の日本の組み込みソフトウェア業界の発展を願うかけ声「開けゴマ!」,という二つの意味を込めている.

●今回は主に初級者を対象とした内容に

1st open SESSAMEの1日目は,組み込みソフトウェアの初級技術者や教育担当者を対象に,湯沸かしポットの開発を例として,要求分析から設計,テストまでの開発作業工程についての講義が行われた.

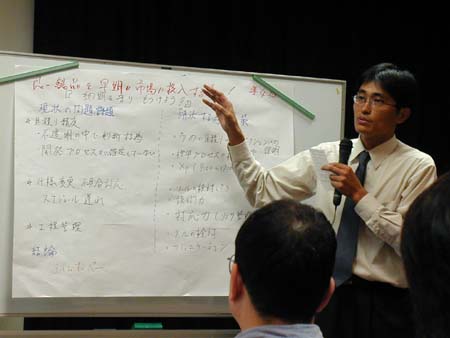

2日目は,初級設計管理者を対象としたグループ・ワーク主体の講義・講習が行われた.午前と午後のそれぞれにおいて,「管理の目的とは」,「現状抱える問題点とその解決策」というテーマについて,3~5人程度の小グループで議論し,発表を行い,その後講師による講演を聴く,という順序で進められた.グループ・ワークに際しては,競合企業の参加者が存在している点に配慮して,参加者の所属名などは伏せられていた.

[写真1] 議論のようす

●仕様変更への対応や品質の確保など,問題は山積み

2日目の午後の「現状抱える問題点とその解決策」についての議論では,現場の日ごろの不満があちこちから噴き出した.「仕様が固まる前に開発を始めなければならず,後から変更が相次ぐ」,「ハードウェアの不ぐあいをソフトウェア開発の現場でカバーさせられる」,「品質を犠牲にしないために人が酷使される.(部下を見ていて)あまりにもかわいそうで,何とかしてあげたいが...」,「しかし,市場動向を見て製品を投入するため,仕様がぎりぎりまで決まらないのはしかたがないのでは...」.

それに対する意見を交換するパネル・セッションでは,パネリストから「見積もり時に仕様変更も織り込む必要がある」,「開発中には,工程はダイナミックに変化するもの.外乱要因も組み込んでおくことがたいせつ」,「仕様変更の要求が来てもガタガタせずにすむように,柔軟に作るべきだ」などの意見が述べられた.また,受講者の問題意識が品質や納期に集中していることに対して,設計管理者自身のコミュニケーション能力や,技術者のスキルを伸ばす活動など,ほかにも重要な考慮事項があることが指摘された.

[写真2] グループで議論した結果を発表する参加者

[写真3] 発表内容にコメントする講師の杉浦英樹氏(富士ゼロックス)

最後に,飯塚氏が本講習会を総括するあいさつを行い,日本のソフトウェア産業が世界とわたり合っていける分野は組み込みソフトウェアであること,ここで自分たちならではの強みや方法論を見つける必要があること,組み込みソフトウェア開発で成功するためには何か切り札があるわけではなく,こつこつ努力するよりほかに手がないこと,そして,それらのために「いっしょに議論していく仲間になってほしい」ということを,会場に訴えかけた.

[写真4] 飯塚悦功氏(東京大学大学院工学系研究科 教授)

参考文献

組込みソフトウェア管理者・技術者育成研究会(Society of Embedded Software Skill Acquisition for Managers and Engineers;SESSAME)のホームページ

http://blues.tqm.t.u-tokyo.ac.jp/esw/

SESSAMEの趣意書

http://blues.tqm.t.u-tokyo.ac.jp/esw/#PURPOSE

tag: 技術教育