RFワールド 実感レポート2016

tag:

2016年5月30日

タッチ・スクリーンとハードキーの両者を バランスよく生かしたフロントパネル

PXA Bモデル注1を実際に見ると,大型スクリーンのせいか筐体がAモデルに比べ一回り小さくなった印象を受けますが,筐体そのものは同じとのこと.実際にAモデルをお持ちのユーザにはBモデルのフロントパネルへの変更が可能なオプションも用意されています.また,大型スクリーンに追いやられるようにハードキー・エリアが縮小されていますが,使用頻度の高い,数値入力用のノブ,10キーパッド,上下左右キー,および基本的なハードキーは残されています(写真2).

.jpg)

写真2 N9030Bフロントパネルのハードキー

実際に使ってみると分かりますが,タッチ・スクリーン上だけで全ての操作はできるものの,従来のハードキーに慣れていると,わずかな応答速度の差やクリック感,特に数値入力ではハードキーの方が操作性は良いように思います.Bモデルではタッチ・スクリーンならでの長所と,従来のハードキーの長所をバランスよく設計したなと感じます.

●注1

・Aモデル:N90x0Aとサフィックスに「A」が付いたモデル

・Bモデル:N90x0Bとサフィックスに「B」が付いたモデル

タブを使ったメニュー・パネルを採用し, 従来のメニュー階層構造から解放

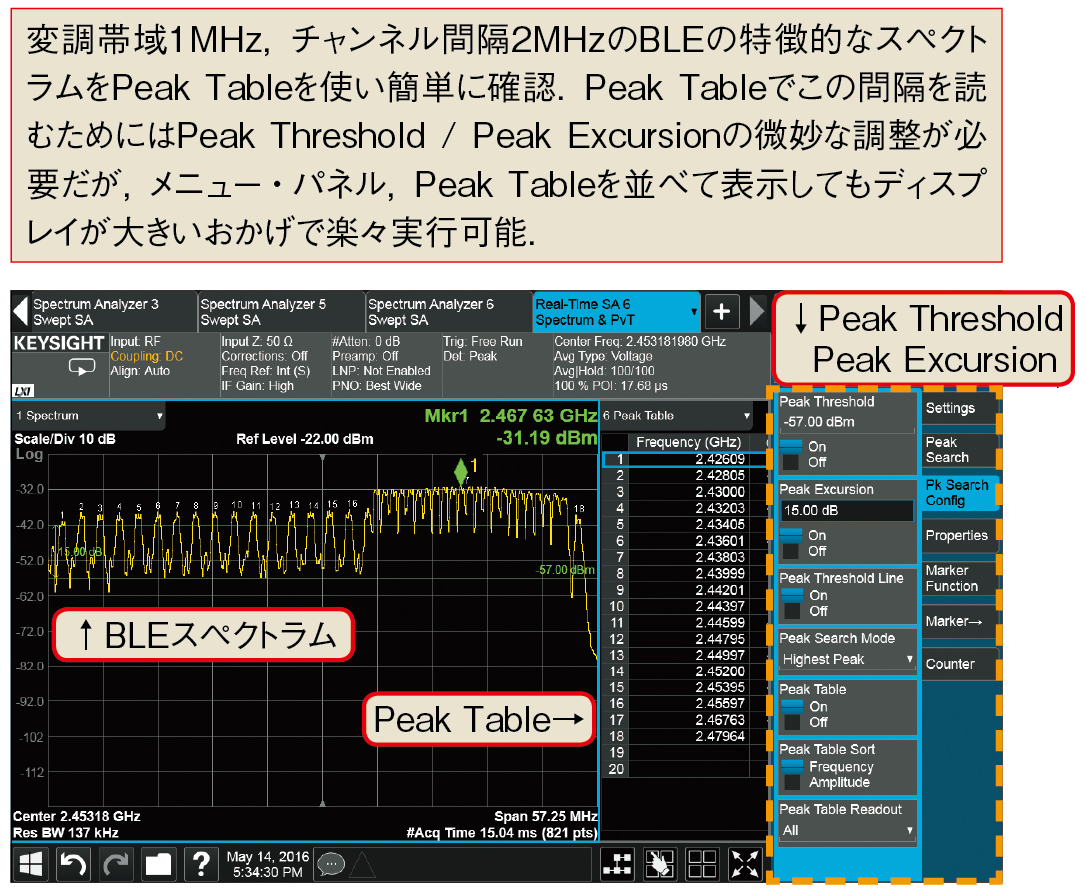

手始めに入手したばかりのBLEモジュールの信号を確認してみます.Bluetoothの信号は常にホッピングしているのでRTSAモードで信号を捉えます.ところが既に多くのBluetoothの信号が飛び交っているので,BLEのスペクトラム上の特徴をおさえることが最初の一歩です.従来のBRやEDRのチャンネル間隔が1MHz,データレート,すなわち変調帯域幅がそれぞれ 1MHzと2〜3MHzに対し,BLEはチャンネル間隔が2 MHzでデータレート,つまり変調帯域幅が1MHzになります.図2のトレースの丁度左半分がBLE,右半分がBRのように見えます.左半分の信号が本当に2MHz間隔で並んでいるのか確認してみましょう.

メニューパネル(図2のオレンジの破線で囲んだ部分)は,タッチパネルの特徴を活かして基本機能をタブ化して,サブメニューに分けたため,所望の設定をするときアクセスが容易になりました.しかも左側の測定結果の表示は十分な領域が確保されています. また従来はモード内共通設定と各測定固有の設定項目がメニューの階層構造上分かれており,所望の設定がどちらに属するか迷うこともありましたが,Bモデルではメニューパネルにこれらの設定項目が全て集約されたので,より分かり易くなりました.

図2のピークテーブルはピークを周波数の低い順に並べています.周波数のリストから,確かに左半分のピークは2MHz間隔に並んでいることが容易に分かります.

図2 大画面と見やすいフォントの組み合わせで複雑な信号の多くの情報も簡単に視認可能(RTSAモードを使用)

続きは下記をクリック↓