自動化し,空いた時間で設計改善 ―― モデリング手法やプロダクト・ライン開発などを社内展開している島 敏博氏に聞く

●設計方法論とともに歩む

―― 今のような立場になる前は,どのようなしごとをしていたのか教えてください.

島氏:入社してから,メカを動かすソフトウェアを書いていました.最初はアセンブリ言語,それからC言語と,リアルタイムOSが生まれたころからしごとをしていました.Interface誌の特集記事(1)などを読んで,リアルタイムOSを作って製品に組み込んだりしていました.

オブジェクト指向については,1990年ごろから良さそうだということで勉強を始め,1995年に出たデザイン・パターン(2)も勉強し,2000年ごろには社内のレーザ・プリンタすべてをオブジェクト指向で開発するようになりました.そして,この考え方を社内のほかのところにも適用できないかと考えたのが,各部署を渡り歩くようになったきっかけです.

―― オブジェクト指向の伝道師,というわけですか?

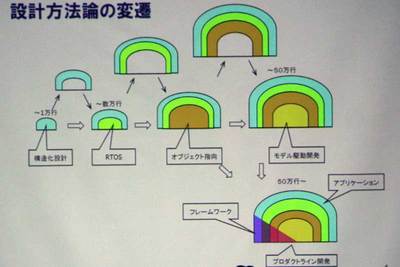

島氏:必ずしもオブジェクト指向というわけではありません.方法はいろいろあって,それが解きたい問題にはまるところに使えばよいのです(写真3).何かひとつのやり方が全部の問題の特効薬になったりはしないので,構造化設計が足りなければそれを取り入れるし,リアルタイム・マルチタスク設計が足りなければそれを取り入れます.オブジェクト指向でうまく解決できる部分はそれを取り入れます.モデル駆動開発ツールで効率化できる部分はそれを取り入れます.派生機種展開が本質的な製品であればプロダクト・ライン開発を取り入れます.そんなふうに,いろいろな視点で一つのモデルをレビューしてゆく,ということです.

写真3 設計方法論の変遷(2013年1月15日に実施されたSESSAMEのセミナ「仕事に役立つやさしいモデリング ~ベテランにレビューしてもらお~」の講演資料より)

ソース・コードのボリュームによって,適用できる設計方法論は異なる.なお,新しい設計方法論は既存の設計方法論を発展させた形で存在しているので,構造化設計やオブジェクト指向の考え方やスキルは,いつになっても必要であるという.

●社外との交流が有用

―― 社外からの講師を招いて勉強会をすることもあるようですね.

島氏:年に2~3回ほど,セミナの講師仲間に来てもらったり,私が相手の会社に行ったりして,相互に技術交流会を開いています.社内では,私の話は聞き飽きたという人も少なくありません.そこに社外の人がやってきて話すと,たとえ内容は同じであっても,よく効くのです.特に,マネージメント関係で「このくらいのことを,うちでは当たり前にやっていますよ」などと言われると,そうなのか,うちもやらなければ,となります.講師仲間のところも同じような状況なので,お互いに助かっています.

社外に出て活動するのは楽しいです.よそではどんなことをしている,というのは,やはり,外に出てみないと分かりません.また,社外の活動やセミナに参加しているモチベーションの高い人たちと話すことから得るものも多いです.みんなにもっと外に出て,外と交流することを勧めたいです.

―― 島さんのようになるためには,まず,何から始めればよいでしょうか?

島氏:まずは,自分の得意なことを見つけて究めることです.応用領域のことでもアーキテクチャでも設計技術でも,何でもかまいません.そして,ブログでも社内SNSでもよいので,情報を発信していれば,だれかの目に留まります.そうして広げていき,活動領域を外へ広げていけばよいと思います.

参考文献

(1) 福留 五郎;「68000用リアルタイム・モニタの設計」,Interface 1983年6月号,CQ出版社.

(2) Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides;オブジェクト指向における再利用のためのデザインパターン,ソフトバンクパブリッシング,1995年.