プロトコル処理のハード化で10GビットEthernet通信のボトルネック問題を解決 ―― 組み込みネット新春インタビュー(5) アークス

Tech Village「組み込みネット」では,新春特別企画として,「2013年,組み込み技術の展望」をお届けします.本企画は,2013年の技術動向や産業動向を紹介する目的で,組み込み関連企業などにインタビューを行いました.第5回は,プロトコル処理をハードウェア化し,10GビットEthernetシステムの開発に携わった,アークスの吉岡 幸治氏(写真1)に,同社の製品開発の経緯について伺いました.(Tech Village編集部)

写真1 アークス 取締役 開発部長の吉岡 幸治氏

―― 今回,開発した製品の概要を教えてください.

吉岡氏:アークスでは,産業用機器向けの通信インターフェース・ボードを開発する際にギガビットEthernetや10GビットEthernetのプロトコル処理(TCP/IP,UDP/IP)をハード・ワイヤード論理で実装しました.現在,画像検査装置や監視カメラなどでは,カメラからパソコンやサーバへ画像データを転送する際に,数Gbpsの高速通信が必要とされています.

例えば,Ethernetのプロトコル処理をCPUとソフトウェアで実装すると,データ転送の実効速度は理論値の3~4割程度に低下し,さらにCPUに大きな負荷が掛かって他のアプリケーション処理の実行を妨げます.

そこで,EthernetのPHYやMACはもちろんのこと,TCPやUDP,IPのプロトコル処理もハードウェア化することに取り組みました.この手法により,実効速度を理論値の9割程度まで引き上げられます.例えばギガビットEthernetの場合は約900Mbps,10GビットEthernetの場合は約9Gbpsの伝送速度で通信できます.

―― どのようなユーザにメリットがあるのでしょうか?

吉岡氏:引き合いがあるのは,画像処理を行う検査装置や監視カメラなどを製造しているカメラ・メーカからです.カメラのフロントエンドの通信部分に使えないかということで,検討していただいています.また,医療機器メーカも画像を取り扱うことが多いので,興味を持っていただいています.

画像データの高速通信を実現するためにCamera Linkなどの専用規格がありますが,通信距離は短く,専用ケーブルなどの配線にコストが掛かります.一方,このハードウェア化されたEthernetを使えば,既存のEthernetケーブルをそのまま利用しつつ,長距離の通信が可能となります.Camera LinkやHDMIのケーブルを延長する際のエクステンダ(距離延長装置)としての利用も可能です.

―― 販売する通信インターフェース・ボードの詳細を教えてください.

吉岡氏:三つの通信インターフェース・ボード「Axpcie6030」,「Axfmc6020」,「Axfmc6010」を開発しました.ハードウェア化したプロトコル処理は,FPGA上の回路ブロックとして実現しています.

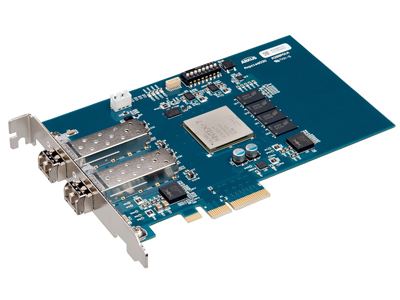

一つ目のAxpcie6030は,10GビットEthernet通信用のPCI Expressボードです(写真2).伝送媒体は光ファイバとなります.通信ポートは二つあり,コネクタはSFP+(Small Form-Factor Pluggable Plus)です.パソコン側のバス・インターフェースはPCI Express Gen2で,パソコンのスロットに接続して使います.ボード上に1GバイトのDDR3メモリを搭載しています.複数のカメラを稼動させ,ボード上のDDR3メモリを共有メモリとして使用することを想定しています.例えば,Ethernetネットワークで結ばれた10台のカメラを接続し,データをまとめてパソコンに転送します.FPGAには,米国Xilinx社のKintex-7 XC7K325Tを使用しています.また,Windows 7やLinux 3.0に対応したデバイス・ドライバを提供しています.

写真2 Axpcie6030の外観(111.15mm×167.65mm)

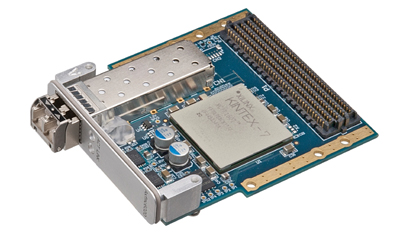

二つ目のAxfmc6020は,10GビットEthernet通信用のサブボードで,ベース・ボードに接続して使用します(写真3).伝送媒体は光ファイバです.通信ポートは一つだけで,コネクタはSFP+です.このボードの先に,カメラやセンサが接続されるような使い方を想定しています.FPGAは,Xilinx社のKintex-7 XC7K160Tを使用しています.

写真3 Axfmc6020の外観(69 mm×76.5mm)

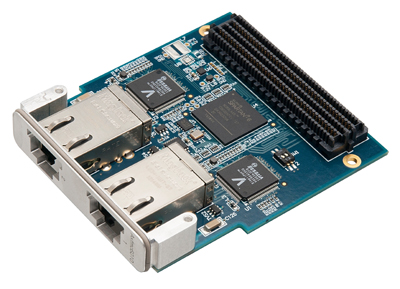

三つ目のAxfmc6010は,現在,通信として一番普及しているギガビットEthernetのサブボードです(写真4).通信ポートは二つあり,コネクタはRJ45です.このサブボードも,Axfmc6020と同じようにボードの先に,カメラやセンサが接続されることを想定しています.FPGAは,Xilinx社のSpartan-6 XC6SLX45を使用しています.このボードだけは,PHYチップが外付けとなっています.

写真4 Axfmc6010の外観(69mm×76.5mm)

さらに,このハードウェア化したプロトコル処理機能だけを切り出した,40mm×40mmの通信モジュールも開発しています.

―― プロトコル処理をハードウェア化しようとしたきっかけは?

吉岡氏:現在,ブレード・ボードなどが利用されている,エンタープライズ系の世界では,キャッシュ・サーバなどの,通信におけるプロトコル処理をハードウェア化して,プロセッサの負荷を下げているそうです.このことを聞いて,産業用のネットワークにも応用できるのではないかと思いました.

画像の転送の場合,TCP(Transmission Control Protocol)よりも再送処理を省いたUDP(User Datagram Protocol)を要求される場合があります.その一方で,再送処理を行うTCPを望むケースもあります.当社では,両方のプロトコルをサポートしていきます.なお,回路規模については,TCPの方がやや大きくなります.

―― 実効速度が理論値の9割,というのはすごいですね.

吉岡氏:ギガビットEthernetの実効速度は理論値の3~4割,標準300Mbps~400Mbpsくらいです.これに対して,ギガビットEthernetのプロトコル処理をハードウェア化したボードを送信側と受信側の両方(カメラとパソコン)に搭載した場合,約900Mbpsとなります.また,送信側と受信側の一方だけに今回のボードを採用した場合でも700Mbps~800Mbpsくらいの速度で転送できます.

Ethernetはオープンな規格ですが,プロトコル処理をハード・ワイヤード論理として実装し,システムに組み込むには,時間が掛かります.この方法を日本で産業用ボード・コンピュータに適用したのは当社だけではないかと思います.

―― 今後,どのように発展させていくのでしょうか.

吉岡氏:本来,プロセッサは,複雑な判定処理を行うためのものと考えています.ですから,通信のようなシンプルな繰り返し処理はハードウェア化して,プロセッサから切り離した方が効率的だと考えています.さらに,FPGAを利用しているので,JPEGなどのデータ圧縮や簡単な画像の前処理などについては,ハードウェア化する提案を行っていきたいと考えています.

●この記事に関するお問い合わせ先

| | (株)ARKUS(アークス) http://www.arkus.co.jp/ TEL 086-250-9110 FAX 086-805-3322 〒700-0971 岡山市北区野田3-20-8 |