RFIDを埋め込んだコンクリートや点字ブロックが登場 ――TRONSHOW2007

2006年12月5日~7日に,東京国際フォーラム(東京都千代田区)にて,TRONプロジェクトのシンポジウム「TRONSHOW2007」が開催された(写真1).トロン協会やT-Engineフォーラムの参加企業が,それぞれの開発成果を発表した.例えばYRPユビキタス・ネットワーキング研究所は,ucode(ubiquitous code)を付与したバーコードなどのデモストレーションを行い,来場者の注目を集めた.

[写真1] TRONSHOW2007の案内看板

2006年12月5日~7日に,東京国際フォーラムにて開催された

●自分がいる場所を確認できるユビキタス・コミュニケータ

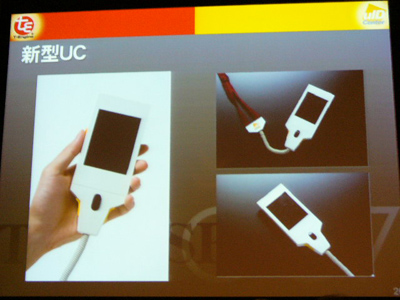

YRPユビキタス・ネットワーキング研究所は,ucodeを読み取る携帯端末「ユビキタス・コミュニケータ」の新機種を発表した(写真2).

ユビキタス・コミュニケータは,ucodeが付与されたICタグやバーコードを読み取り,例えば(ucodeでひも付けされた)商品の生産地や流通経路,販売店といった情報を表示する携帯端末である.また,特定の場所に設置されたICタグが赤外線信号などで発信した情報をユビキタス・コミュニケータで受信し,ICタグに対応した現在地や名所などの情報を受け取るといった使い方もできる.

ICタグの情報を読む手段には,無線LANやBluetooth,赤外線などがある.旧機種ではモニタが液晶ディスプレイだったが,今回の機種は3.5インチの有機ELディスプレイを搭載しており,屋外でも使用できる.また,旧機種では駆動電力が1800mA/hだったのに対し,今回の機種では1100mA/hとなった.ただし,駆動時間は最大6時間で,従来と変わらない.OSにはT-Kernelを使用している.本体の重量は145g,外形寸法は118mm×70mm×15mm.

[写真2] 新しいユビキタス・コミュニケータ

商品名は発売の際に発表されるという

●耐久性や製造日がわかるコンクリート

YRPユビキタス・ネットワーキング研究所と住友大阪セメントは,電信柱などの構造物や建設物で利用されるコンクリートにICタグを埋め込んだ「電脳コンクリート」を発表した(写真3).

コンクリートの強度や品質を調べる際には,耐圧試験機を使って圧縮強度試験を行う.直径10cm×高さ20cmの供試体(きょうしたい)と呼ばれる試験用サンプルに,製造日や強度,コンクリートの種類などの情報を蓄積したICタグを埋め込んで固める.固化後はユビキタス・コミュニケータで情報を読み取り,音声で出力する.

[写真3] 供試体(きょうしたい)の断面

ICタグは供試体の上から3cm以内に埋め込む

●視覚障害者や高齢者の移動を助ける,自律移動支援プロジェクト

国土交通省は,視覚障害者や高年齢者の自律移動支援プロジェクトのデモンストレーションを紹介した(写真4).視覚障害者のための点字ブロックに平面型の四角いICタグを組み込む.杖で赤外線を受信し,目的地までの移動手段や移動経路などの情報をユビキタス・コミュニケータが音声で知らせる.道路の状態などはセンサや各地の道路管理者が確認し,情報を更新していくという(写真5).

[写真4] 点字ブロックに組み込まれたICタグ

点字ブロックの色には赤,青,黄色などがある

[写真5] 杖で受信して,ユビキタス・コミュニケータに情報を送る

雪が積もっていることなども知らせてくれる

●Hibikiプロジェクト

日立製作所は,ucodeに対応したRFID(radio frequency identification)「μ-Chip Hibiki」のUHF帯対応高出力型リーダ・ライタ,リーダ・ライタ用のアンテナ,シール・ラベル型のICタグ(100mm×150mm),専用ソフトウェアをセットにした「μ-Chip Hibiki」キットを展示した(写真6).

ダンボールなどにICタグを貼り付け,荷物の詳細をパソコンの画面上で確認できる.このICタグはUHF帯(952MHz~954MHz)を利用する.528ビットのメモリを内蔵しており,3mの範囲でucodeを読み取れるという.

[写真6] Hibikiプロジェクトで使用さえるICタグのデモストレーション

ダンボールに入っている中身をパソコンの画面上に表示した

●小型の組み込み機器を対象とする新しいT-Kernel OS

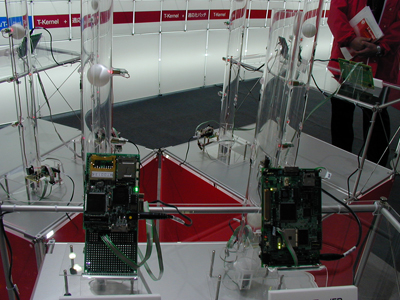

T-Engineフォーラムは,小型組み込み機器向けの新しいリアルタイムOS「μT-Kernel」をT-Engineボードに実装し,ピンポン玉を浮かせるデモンストレーションを行った(写真7).本リアルタイムOSは,8ビットや16ビットのマイコンを対象としており,T-Kernelからタスク例外処理などを除いた最小限の機能を実装する.既存のT-Kernelとほぼ共通のAPIを備えており,ミドルウェアの移植性などが改善するという.例えばテレビや電話機の制御,自動車の速度メータなどの開発に利用できる.

またμT-Kernelは,メモリ領域を静的に確保する機能を備えている.従来のT-Kernelは,メモリ領域の動的確保が前提だった.これにより,カーネルのサイズを削減できたという.

[写真7] 各社のT-Engineボードに「μT-Kernel」を実装し,すべて同じソフトウェアでピンポン玉を浮かせるデモンストレーション

●衛星通信を用いて災害状況の把握を効率化

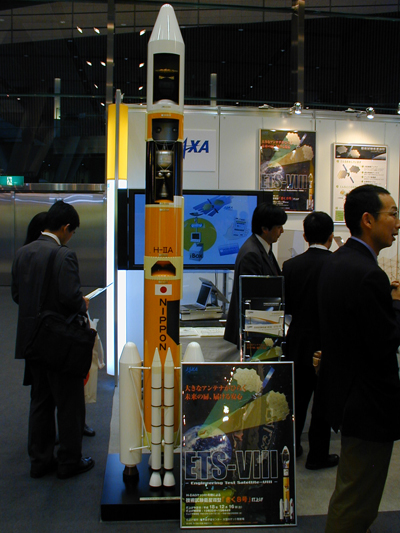

独立行政法人宇宙航空研究開発機構は,小型携帯端末から衛星通信を介して災害状況を把握するシステムのデモンストレーションを行った(写真8).端末にはYRPユビキタス・ネットワーキング研究所が開発を進めているユビキタス・コミュニケータを利用する.災害状況の調査員は,ユビキタス・コミュニケータを用いて建物に取り付けたRFIDタグを読み取る.その情報に被害状況を付加し,人工衛星「ETS-VIII(きく8号)」を介してサーバにデータを送信する.災害時に通信網や電力供給が途切れている場合でも,効率良く災害状況を把握できるという.

ユビキタス・コミュニケータにETS-VIIIと通信を行うモジュールを取り付けることで,移動体衛星通信が可能となる.ETS-VIIIは,2006年12月18日に打ち上げられた(写真9).

[写真8] 衛星通信用のモジュール(上部銀色の部品)を取り付けた小型携帯端末

[写真9] 2006年12月18日に打ち上げられた人工衛星「ETS-VIII(きく8号)」のパネル展示

●五重の塔の歴史がその場でわかる!

場所に関連する情報をユビキタス・コミュニケータで取得するデモンストレーションも行われた(写真10).全国各地で実施されている実証実験を展示会場で再現したものである.来場者にユビキタス・コミュニケータが配布され,展示エリアを回ると,赤外線などから送信された情報を受け取って,現在の場所の情報やエリアの詳細情報を入手できる(写真11).

[写真10] 五重の塔の情報が表示される

[写真11] 街角に設置されたRFIDタグにユビキタス・コミュニケータをタッチすると,津和野駅の情報が表示された