USB-IFの仕様公開を間近に控え,Wireless USBのデモに人だかり ――Intel Developer Forum Japan 2005

2005年4月7日~8日,ホテル日航東京(東京都港区)にて,米国Intel社主催の「Intel Developer Forum Japan 2005」が開催された.同社の研究開発や製品などに関する基調講演のほか,同社が中心となって仕様策定を行っているPCI ExpressやUWB(ultra wideband)に対応した製品などの展示が行われた(写真1).UWBを利用してUSB機器を無線でつなぐ「Wireless USB」の仕様策定が2005年5月に終了し,その後USB-IF(USB Implementers Forum)から正式規格として発表されるという.展示会場では,Wireless USBに対応したディジタル・カメラ開発キットなどのデモンストレーションが行われ,注目を集めていた.

[写真1] Intel Developer Forum Japan 2005のようす

2005年4月7日~8日,ホテル日航東京(東京都港区)にて,米国Intel社主催の「Intel Developer Forum Japan 2005」が開催された.Wireless USB Communityのデモ・ショーケースにはWireless USB対応機器のデモンストレーションを見ようと,多くの人がつめかけた.

●Wireless USB対応機器のデモンストレーションに人だかり

Wireless USBは,無線通信距離が3mのときにUSB 2.0のハイスピード・モードと同じデータ転送性能(最大480Mbps,通信距離が10mでは110Mbps)を実現することを目標としている.変調方式は,MB-OFDM(multiband-orthogonal frequency division multiplexing)を採用.パソコンの周辺機器や携帯機器,ディジタル家電などにおける利用を目指して,現在,Wireless USB Promoter Groupによって規格の策定が行われている.Wireless USBのロゴ・マーク(写真2)はすでに決まっており,従来のUSB対応機器と同様にUSB-IFによるロゴ認証を行っていくという.

[写真2] Wireless USBのロゴ・マーク

従来のUSB対応機器の場合と同じように,Wireless USBでもロゴ認証を行う.なお,2005年5月には米国で,同年9月には日本で「WUSB Developer Conference」が開催される予定.

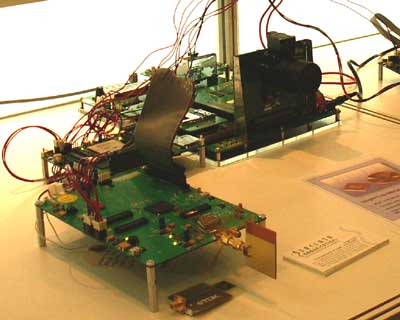

展示会場では,米国Staccato Communications社がWireless USBに対応したディジタル・カメラ開発キットのデモンストレーションを行った(写真3).本開発キットは,富士通と共同開発した.デモンストレーションでは,富士通のディジタル・カメラ用画像処理LSI「MB91382」の開発ボードで画像を取得し,Wireless USBを介してデータ転送を行い,ディスプレイに画像を表示した.

UWBの物理層とMAC(media access control)のプロトコル処理回路はStaccato Communications社が開発した.物理層は480Mbpsのデータ転送速度に対応している.デモンストレーションではFPGAに物理層とMACの処理を実装していたが,今後は0.11μmのCMOSプロセスで物理層やMACのチップを製造し,最終的には水晶発振子とともに封止したマルチチップ・モジュールとして提供する.2005年9月にはマルチチップ・モジュールのサンプル出荷を開始する予定.量産出荷の開始時期は2006年からになるもよう.なお,CMOSプロセスは富士通の製造ラインを利用する.

(a) デモンストレーションのようす

(b) 開発キット

[写真3] Wireless USB対応のディジタル・カメラ開発キット

TDK製および太陽誘電製のアンテナを利用できる.Wireless USBをディジタル・カメラどうし,またはディジタル・カメラとUSBメモリの間のデータ転送に用いるなどの用途を視野に入れている.

現在,UWBを用いた高速無線通信ネットワークの普及を促進する業界団体であるWiMedia-MBOAが,UWBの無線通信部(物理層,MAC)と上位の通信プロトコルのインターフェースを取るための「コンバージェンス層」の仕様策定を進めている.物理層とMAC,コンバージェンス層をUWBプラットホームとし,その上位にUSB2.0やIEEE 1394などのデバイス・ドライバ・ソフトウェアやアプリケーション・ソフトウェアが実装される.これによって,例えば既存のUSB 2.0対応機器のデバイス・ドライバをそのまま使用できる.ただし,ホスト・コントローラLSIのデバイス・ドライバは新規に開発する必要があるという.

NECエレクトロニクスは,ハード・ディスク装置のデータをWireless USBを利用してパソコンに転送するデモンストレーションを行った(写真4).デモンストレーションのシステム構成は,大きく分けてホスト(パソコン),無線通信部(UWBの物理層),デバイス(ハード・ディスク装置)の三つの部分からなる.デバイス部では,ハード・ディスク装置に同社が開発したDWA(Device Wire Adapter;デバイス側に組み込まれるホストとのプロトコル通信機能)とMACを実装したボードを接続している.ホスト部は,PCIカードにホスト・コントローラとMACを実装し,パソコンと接続している.Wireless USB用のハードウェア・インターフェースとホスト・コントローラのドライバ・ソフトウェアは同社が作成した.これらは現在標準化が進められており,将来的にはWindowsなどのOSが標準装備するものと見られている.

今回のデモンストレーションでは,UWBの物理層はイスラエルのWisair社のものを利用した.

(a) デモンストレーションのようす

(b) DWAとMACを実装したボード

[写真4] NECエレクトロニクスのWireless USBのデモンストレーション

今後は,MACとPCIコントローラをモジュール化した製品を発売していく予定.

●DIMM間を最大4.8Gbpsのシリアル通信で接続

JEDEC(Joint Electron Device Engineering Council)が策定している新しいメモリ・モジュール規格「FB-DIMM(Full Buffered-Dual Inline Memory Module)」は,メモリ・コントローラとメモリ・モジュールの間のインターフェースをシリアル通信で実現する.従来,メモリ・コントローラとメモリ・モジュールの間はパラレル通信だったが,メモリの動作速度が上がるにつれて,信号の遅延や劣化の影響が問題となっていた.

FB-DIMMに搭載されるメモリはDDR-II SDRAM.シリアル通信の速度はDDR-II SDRAMのデータ転送速度に応じて定められている.すなわち,DDR-II SDRAMが533Mbpsの場合はシリアル通信は3.2Gbps,同666Mbpsの場合は4Gbps,同800Mbpsの場合は4.8Gbpsとなる.メモリ・バスとDDR-II SDRAMの間はAMB(Advanced Memory Buffer)を介して接続される.AMBは,メモリ・モジュール間のシリアル・データをパラレル・データに変換してDDR-II SDRAMに転送したり,メモリ・モジュールをデイジ・チェーンで接続する役割を持つ.デイジ・チェーンの接続数は,メモリ・コントローラ1チャネル当たり最大8個.

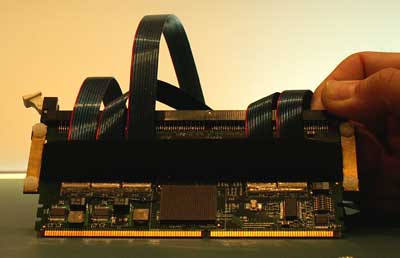

NECエレクトロニクスはAMBチップ「μPD720900」を開発した.本展示会におけるデモンストレーションでは,ホストのメモリ・コントローラに本AMBチップを搭載したFB-DIMMを8個接続して通信のチェックを行った(写真5,6).本チップは,AMBチップとDDR-II SDRAMの間の通信のテスト機能である「MemBIST」と,AMBどうしの通信のテスト機能である「IBist」を備えている.本AMBチップは,現在メモリ・メーカが評価中.2005年夏にはサンプル出荷を開始する予定.

[写真5] NECエレクトロニクスのAMBチップのデモンストレーション

エルピーダメモリや韓国Samsung Electronics社,Hynix Semiconductor社,および米国Micron Technology社のFB-DIMMを用いたデモンストレーション.いずれも,NECエレクトロニクスのAMBチップ「μPD720900」を搭載している.

[写真6] FB-DIMM

写真は,NECエレクトロニクスのブースに展示されていたFB-DIMM.上がSamsung Electronics社の,下がエルピーダメモリのFB-DIMMである.DDR-II SDRAMが搭載されている.DIMMの中央にある銀色のパッケージがAMBチップ.

一方,日本テクトロニクスは,FB-DIMM対応のデバッグ・ツールのデモンストレーションを行った(写真7).デバッグ・ツールは,同社のロジック・アナライザ「TLA700シリーズ」と米国Nexus Technology社のFB-DIMM用プローブ・アダプタ,およびソフトウェアからなる.

FB-DIMMでは,メモリ・コントローラとメモリ・モジュール(AMB)の間,およびメモリ・モジュール(AMB)どうしのデータ転送はパケット・ベースのシリアル通信で行い,AMBとDDR-II SDRAMの間はパラレル通信で行う.シリアル通信部の信号のモニタリングには,Nexus Technology社のインターポーザ・カード「NEX-FBD-LAI」を用いる.また,AMBチップとDDR-II SDRAMの通信の検証には,Nexus Technology社のプローブ・アダプタ「NEX-FBD-NEXVu」を利用する.NEX-FBD-NEXVuには,Micron Technology社製のDDR-II SDRAMが四つ搭載されており,米国Tektronix社のプローブ「P6860」を介してAMBチップとDDR-II SDRAMの間でやり取りするアドレスやコマンド,データを取得する.

なお,Tektronix社はFB-DIMMやPCI Express Rev1.1に対応したシリアル通信規格のコンプライアンス・テスト用ソフトウェア「RT-Eye」を提供している.FB-DIMMのシリアル通信部のデータ転送速度(3.2Gbps,4.0Gbps,4.8Gbps)に対応しており,アイ・ダイアグラムによる評価やジッタ解析などを行える.

(a) AMBチップとDDR-II SDRAMの間のデータのモニタリング

(b) プローブ・アダプタ「NEX-FBD-NEXVu」

(c) インターポーザ・カード「NEX-FBD-LAI」

[写真7] 日本テクトロニクスのデモンストレーション

FB-DIMMのデバッグ・ツールのデモンストレーションでは,Nexus Technology社のプローブ・アダプタ「NEX-FBD-NEXVu」を用いて,AMBチップとDDR-IIメモリの間のデータのやり取りをモニタリングした.なお,NEX-FBD-NEXVuには標準でMicron Technology社製のDDR-IIメモリが搭載されているが,これ以外のメーカのメモリも検証できるように,メモリを搭載していないプローブ・アダプタを提供している.