開発文書の品質を「見える化」,ソフトウェア品質監査制度の導入促進に貢献 ―― システム開発文書品質研究会 第1回研究会 レポート

●設計・実装工程の文書品質研究は未踏の領域

続いて行われた設立総会では,代表幹事や幹事,運営委員などのスタッフや定款,細則の承認が行われた後,本研究会の事業計画について議論が行われた.本研究会は,定期的に研究会を実施するほか,特定のサブテーマに関する作業部会を設置し,それぞれで活動を行う.既に2011年4月より「文書技術調査部会」と「団体調査部会」が予備調査を行っており,ここで活動報告が行われた.

まず,本研究会の幹事であるイオタクラフト 事業統括 執行社員の塩谷 敦子氏が,文書技術調査部会について活動報告を行った(写真6).この部会は,文書化や文書品質に関する既存の技術や技法,表現を既存の書籍やツールから調査しており,書籍18件,学術論文5件,規則・規約5件,ツール1件をリストアップして調査している.現在は,書籍9件とツール1件の調査が終了した段階だという.

写真6 イオタクラフト 事業統括 執行社員の塩谷 敦子氏

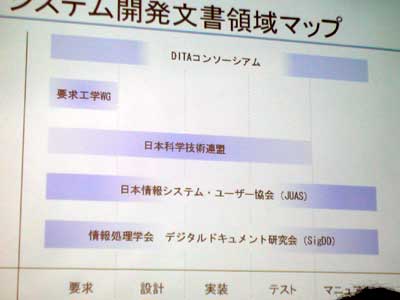

本研究会の幹事である名古屋大学 大学院情報科学研究科 附属組込みシステム研究センター 研究員の杉本 明加氏は,団体調査部会について活動報告を行った(写真7).この部会は,文書化や文書品質を取り扱うと思われる既存の団体を調査した.システム開発文書を取り扱う団体として,DITAコンソーシアムジャパン,情報処理学会ソフトウェア工学研究会 要求工学ワーキンググループ,IEEE Professional Communication Society,日本科学技術連盟,日本情報システム・ユーザー協会(JUAS),情報処理学会 デジタルドキュメント研究会(SigDD)の6団体があるという.これらの団体の活動は実務や教育に寄っており,研究に軸を置く団体は少ないようだ.また,開発文書としてどの工程をカバーしているのかを調査したところ,既存の団体の関心は要求工程とマニュアル作成工程に集中しており,設計や実装工程を重点的に行っているところはあまりないことが分かったという(写真8).

写真7 名古屋大学 大学院情報科学研究科 附属組込みシステム研究センター 研究員の杉本 明加氏

写真8 各団体がカバーしているシステム開発文書領域

同研究会は,このほかに新たな作業部会として,仮想システムの要求仕様書を作成する「文書開発部会」,公開されている開発文書に含まれる問題点を抽出し,文書品質メトリックスの構築に向けての基礎データを収集する「開発文書分析部会」,本研究会の短・中・長期的な計画を立案する「ロードマップ部会」を予定している.